こんにちは、harutoです。

こんな人に読んで欲しい

・トサカの仲間を飼育してみたいけど、難易度がわからない・・・

・とりあえずサンゴ飼育に挑戦してみたい!

・存在感のあるサンゴを飼育したい!

今回は、海水水槽初心者の少しステップアップのサンゴ、トサカの仲間について解説していきます。

トサカとはどういうサンゴ?

トサカは好日性と陰日性に分けられる

トサカというサンゴは固い骨格がないソフトコーラルに分類されます。

ソフトコーラルとは

訳すと「やわらかいサンゴ」というとおり、固い骨格を持っていません。正確には細かい骨片を持っているらしいのですが、触ってみるとふにっと柔らかいです。死んだら骨格が残らないで溶けてしまうのが特徴です。固い骨格を持つハードコーラルは死ぬと根本の骨格が現れます。

さらにトサカの仲間は大きく二つに分けられます。

まず光を好む好日性と光を好まない陰日性です。

トサカといえば好日性が一般的であり、褐虫藻と共生しているため、光合成によって成長していきます。

陰日性のトサカは光をあまり必要としない代わりに、頻繁に餌を与える必要があります。

陰日性トサカは長期飼育が難しく、餌を与えるため水槽が汚れやすくなり、初心者には難しいと言われています。

今回は初心者にもオススメできる好日性のトサカについて解説していきます。

好日性トサカについて

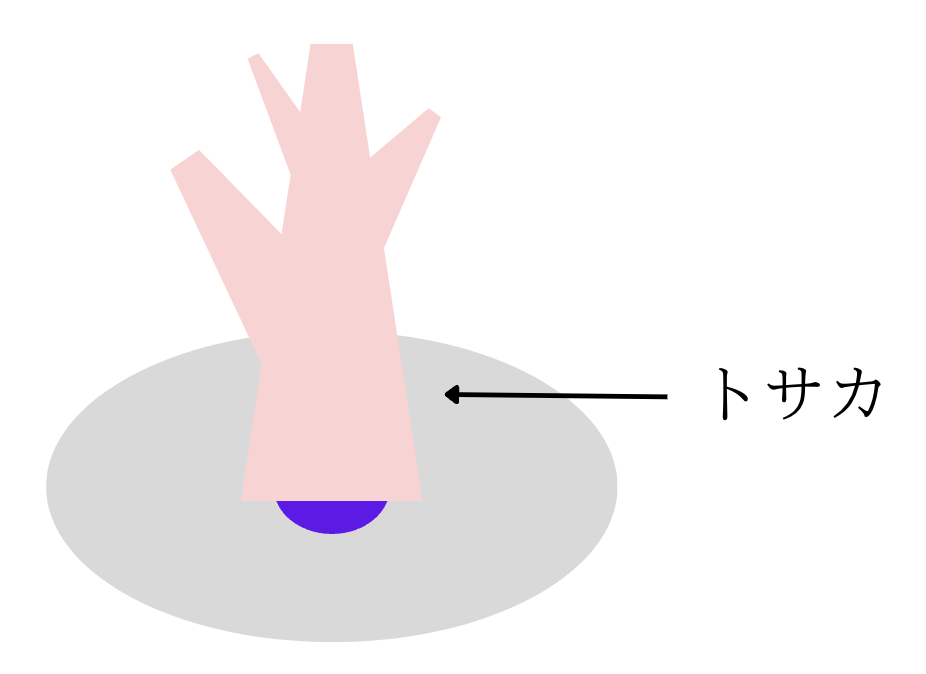

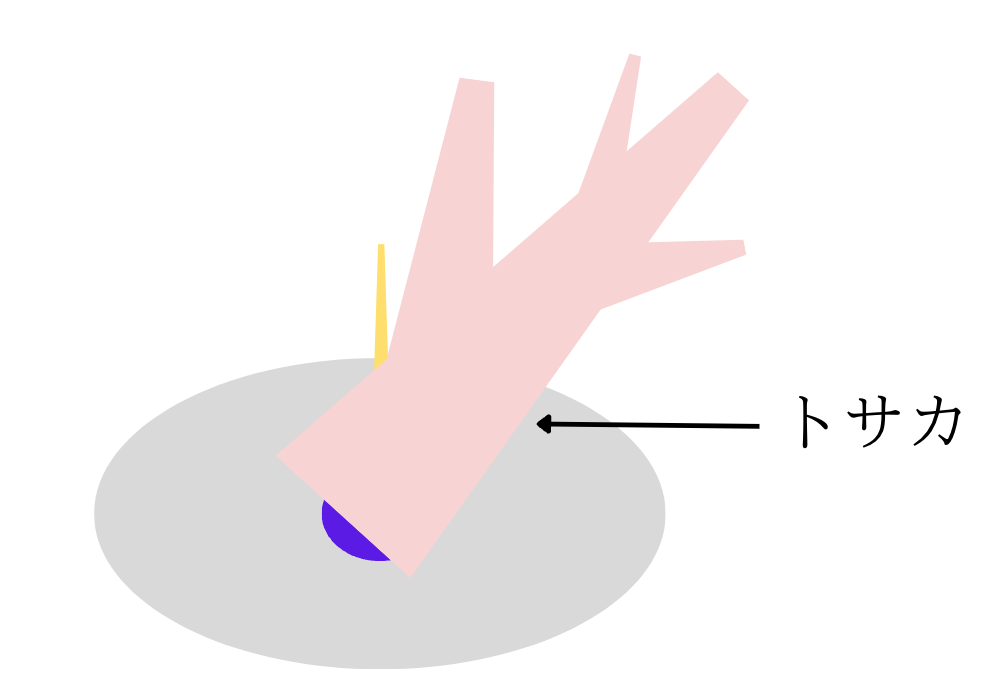

好日性トサカは全体的に大きく太くなり、一本の茎から枝のように広がって先端には花のようにポリプを咲かせます。

まるで木ですね!

トサカと言っても種類がとても多く、チヂミトサカやナグラカタトサカ、ヤワタコアシトサカ、カワラフサトサカなどがあります。

トサカについては個人的に見分けが難しいと感じます。

自分が飼育している写真のトサカはショップでは「トサカ」として売られていたので、どの種類なのかわかりません。笑

色々調べるとヤワタコアシトサカのようなカタトサカのような・・・どっちなんでしょう!

種類によって、ポリプの形などが異なり、色も様々です。

パープル系やピンク、ベージュ、中には蛍光グリーンなど美しいものもあります。

種類によって飼育の難易度は若干変わるらしく、チヂミトサカという種類は他と比べると水質に敏感と言われています。

水質が合うと、成長も早く、すぐに水槽の主役になるほどの存在感を見せてきます。

好日性トサカの飼育難易度は?

好日性トサカの飼育難易度ですが、スターポリプほど簡単ではありませんが、そこまで難しくありません。

ウミキノコと同じくらいの難易度であり、それなりに綺麗な水質の方がポリプを綺麗に咲かせてくれます。

硝酸塩が上昇したり、環境の変化によってポリプを完全に閉じてツルツルしなしなになることはありますが、水質が改善したら徐々に復活して元通りになります。

一瞬、もうダメかも・・・って思っても意外と大丈夫なのがトサカさんです。

好日性トサカを飼育するための環境

自分が感じた飼育のポイントをお伝えしていきます。

水温について

温度変化に対する耐性がどこまであるかはわかりませんが、25度前後をクーラーで維持すれば問題ありません。

ただ、夏場の水槽の引越し等で、衣裳ケースで1日入れておいた際に、28度くらいに上昇しましたが、それくらいの温度変化には全然へっちゃらでした。

以前、クーラーが25度にしようと稼働していたけど、センサーが壊れていて、22度近くまで冷やされていることがありました。

その時も、へっちゃらでした。

水質について

水質に関しては、ミドリイシなどに比べるとそこまでうるさくないですが、硝酸塩やリン酸塩を低めに抑えた方が、全体的に大きく広がって綺麗なポリプを咲かせてくれます。

硝酸塩は高くても10前後に抑えましょう。リン酸塩は少ないに越したことはありません。

硝酸塩を抑えるには添加剤も有効です。

こちらの記事を参考にしてみてください。

大量換水等による水質の変化には敏感で、しばらくポリプを出さないことがありますが、気長に待てばしっかりと出してきます。

他のサンゴにも言えることだとは思いますが、できるだけ水質の変化を起こさないように気をつけましょう。

カルシウム等の主要元素やヨウ素等の微量元素の添加等は特に気にしないでも飼育できますが、何かの元素が足りない状態の時にポリプを出さないというときがありますので、そういう場合の簡単な方法は水換えだと私は思います。

水換えを行い、蓄積された硝酸塩とリン酸塩を除去、そして海水に含まれる栄養を定期的に追加してやることで、綺麗なポリプや成長の促進につながると感じます。

ピンポイントで足りない成分を理解し、補えればいいのですが、初心者だと分かるはずもないので水換えが一番いいでしょう。

海水をつくるときもしっかりと比重を測ってから入れましょうね。

水流について

茎から先端のポリプまで全体的にゆらゆら揺れるくらいがちょうどいいです。

ただし、水流の直撃は避けましょう。

ランダムな水流を全体的に当てれたらなおよしです。

よく飼育方法が記載されている記事とかみると「強すぎず、弱すぎず」ってのを見るんですけど、その調整が難しいんですよね・・・

表面にゴミが溜まるとポリプを出さない原因になりますので、ゴミを飛ばすという意味でも水流は大事だと思います。

置く場所によっては水流が変わりますので、ポリプが全然出ないなら置く場所を変えてみて、ちょうどいい水流を探ってみましょう。

水流の強弱をつけて本当の海のような「ザブンザブン」を再現できる高性能な水流ポンプも出ていますので、もし余裕があるのであれば購入するのがおすすめです。

照明について

陰日性トサカと異なり好日性サンゴは光合成によってエネルギーを得て成長します。

なのである程度の光はあった方がいいでしょう。

弱い光でも飼育はできると思いますが、しっかりとしたサンゴ用のLED等を当ててやることで、ポリプがキレイに伸びていく印象です。

蛍光色のあるトサカであれば、青のLEDで綺麗に光り輝きます。

餌は必要?

特に必要はなく、光合成だけで十分成長します。ただ、レッドシーさんのリーフエナジー等、液体フードを与えると成長が早くなります。

飼育ポイントまとめ

水温

25℃前後をキープしましょう。

水質

硝酸塩、リン酸塩はできるだけ少ないほうがいいので、添加剤で下げるか、定期的な水換えを行いましょう。

定期的な栄養の補給という意味でも水換えは大事ですね。

水流

強すぎず、弱すぎず、全体がゆらゆら揺れるのがちょうどいいです。直撃は避けましょう。

光

弱い光でも飼育は可能、サンゴ用のLEDがあればよりいいです。

餌

特に必要はないが、液体サンゴフードをあげると成長が早くなります。

ポリプが出ない時に確認してほしいこと

まずは水質を疑おう!

飼育していてポリプが出ない場合は、先ほどお伝えした点について確認してほしいです。

ちなみに照明が付いていないとポリプを閉じてることが多いです。

照明がつくと徐々にポリプを広げていきます。

トサカに限らず、サンゴの不調にもっとも効果的なのは水換えです。

水換えにより、不要な硝酸塩やリン酸塩を排除し、必要な栄養分を補給してあげるのが一番簡単で効果的な方法だと感じます。

しかし、大量の水換えは環境の変化が大きくなるためあまり好ましくありません。

全体の10分の1、多くても5分の1くらいの水換えを週に1回行い、様子を見ていきましょう。

脱皮の可能性もある

それでもツルツルのときは脱皮かもしれません。

トサカは気まぐれで脱皮します。

一時的な水質の悪化時にも脱皮をするような気もします。

こちらは硝酸塩の値が20くらいまで上昇したときのトサカです。

ポリプが閉じて周りにコケがまとわりついています。

大丈夫これ?って思いますよね。

水質が改善されていき、2週間くらい経ったのがこれです。

同じサンゴとは思えないくらいに姿を変えてくれます。

トサカが脱皮をしている間はポリプを出しませんので、気長に待ちましょう。

表面にコケのような膜のようなぺりぺりが見えたら脱皮の皮だと思います。

この膜をやさしく除去してあげるためにも水流は大事だと考えます。

ショップから購入し、水槽に入れた直後もポリプを出しづらいと思いますが、ポイントをしっかりと守ればいつか必ずポリプを出してきますので、信じて待ちましょう。

高水温や悪化した水質の中に何日もさらされるとさすがにダメになるかもしれませんが、ちょっとやそっとじゃ死んでしまうことはありません!

トサカの毒性と配置について

トサカの毒性については、種類によって異なります。

ヌメリトサカやカタトサカなどはソフトコーラルの中でも最強の毒性らしいです。

好日性トサカの中で最も毒性が弱いのはチヂミトサカです。毒性が弱いというよりは刺胞毒がほとんどないらしいです。

いくら毒性が強いトサカの種類だとしても、ナガレハナサンゴなどの毒性の強いキャラには余裕でやられてしまいます・・・

毒性の相性などは色々とありますが、接触しないに越したことはありません。同種のトサカ以外は距離をとって配置するのが無難でしょう。

レイアウトする場所ですが、水流が直撃せず、全体的にユラユラ揺れる場所であれば比較的どこでもいいと思います。

ライブロックの影や大きなサンゴの影になってしまうよりは表に出して、光を当てた方が綺麗ですし大きく育ってくれます。

水槽の上部でもいいですし、中間、下部でも問題ありません。

ただ、予想以上に大きく成長する可能性がありますので、スペースは十分にとっておいた方がいいと思います。

照明が弱い場合などは下部よりも上部に置いてやるといいでしょう。

トサカの本体が小さいライブロックに着いた状態であれば、そのままライブロックの上に乗せるだけで大丈夫です。その際に、コーラルグルーなどで動かない様に接着してやるとベストです。

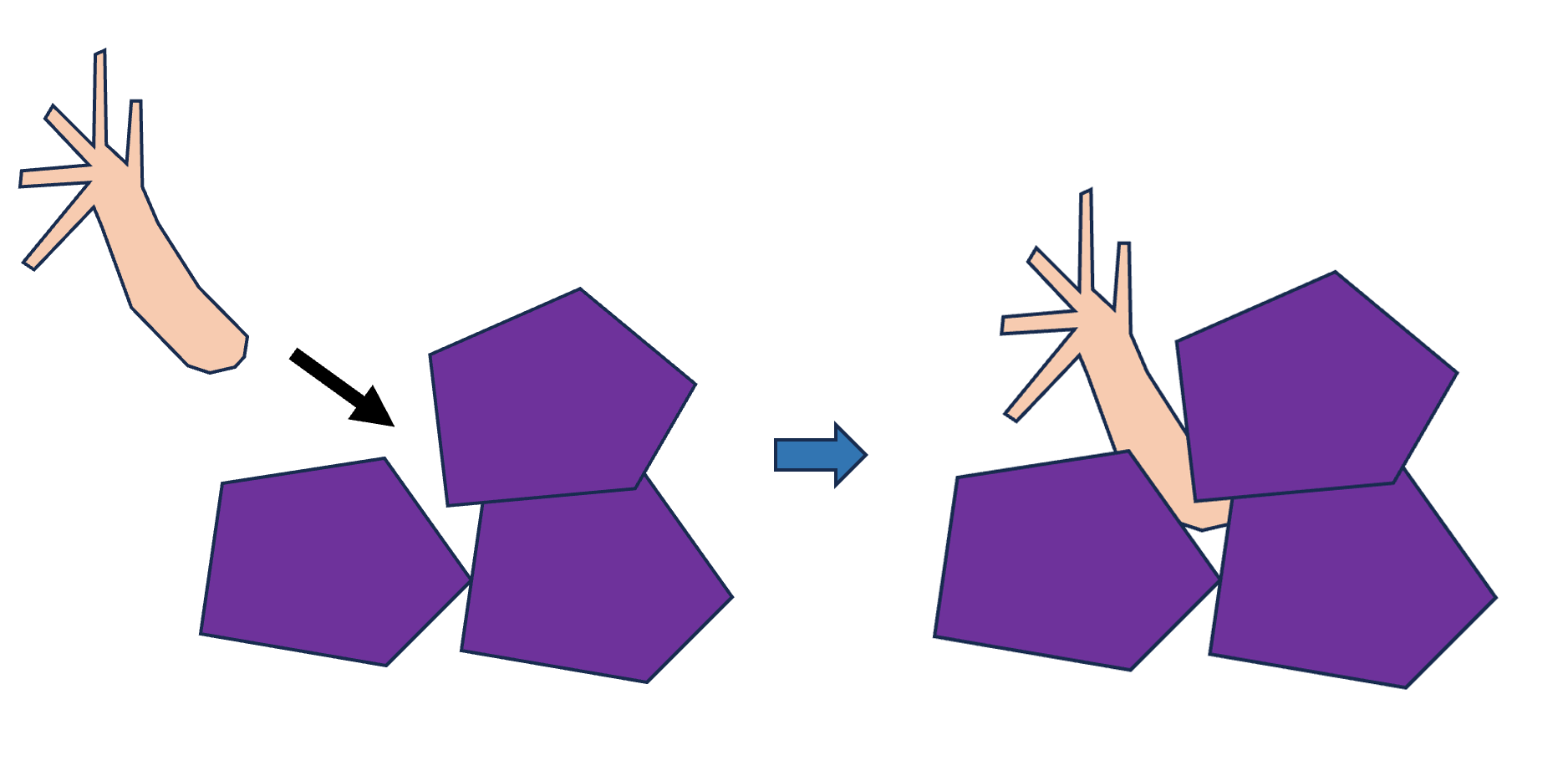

トサカ本体のみ購入してきた場合は、ライブロックとライブロックの隙間に茎の根本部分を差し込んであげましょう。

そのうちライブロックにしっかりとくっ付きます。

ちょこっと差し込むだけだと、抜けて水流で流される可能性がありますので、できるだけ奥に差し込みましょう。その際、コーラルグルーのような接着剤は必要ありません。

トサカの成長記録

トサカがどれくらいのスピードでどのように成長していくのかを見ていきましょう。

水槽に入った際の様子がこちらです。

ショップで「トサカ グリーン」と言う名で売られているのを3000円くらいで購入しました。

最初はポリプを開かずに、ブツブツした状態が続きましたが、だんだんとポリプを咲かせてくれました。

ちなみに急にツルツルしてポリプを出さないこともあり、最初は焦りますが脱皮なので心配いりません。

この状態が続いても時間が経てば綺麗になります!

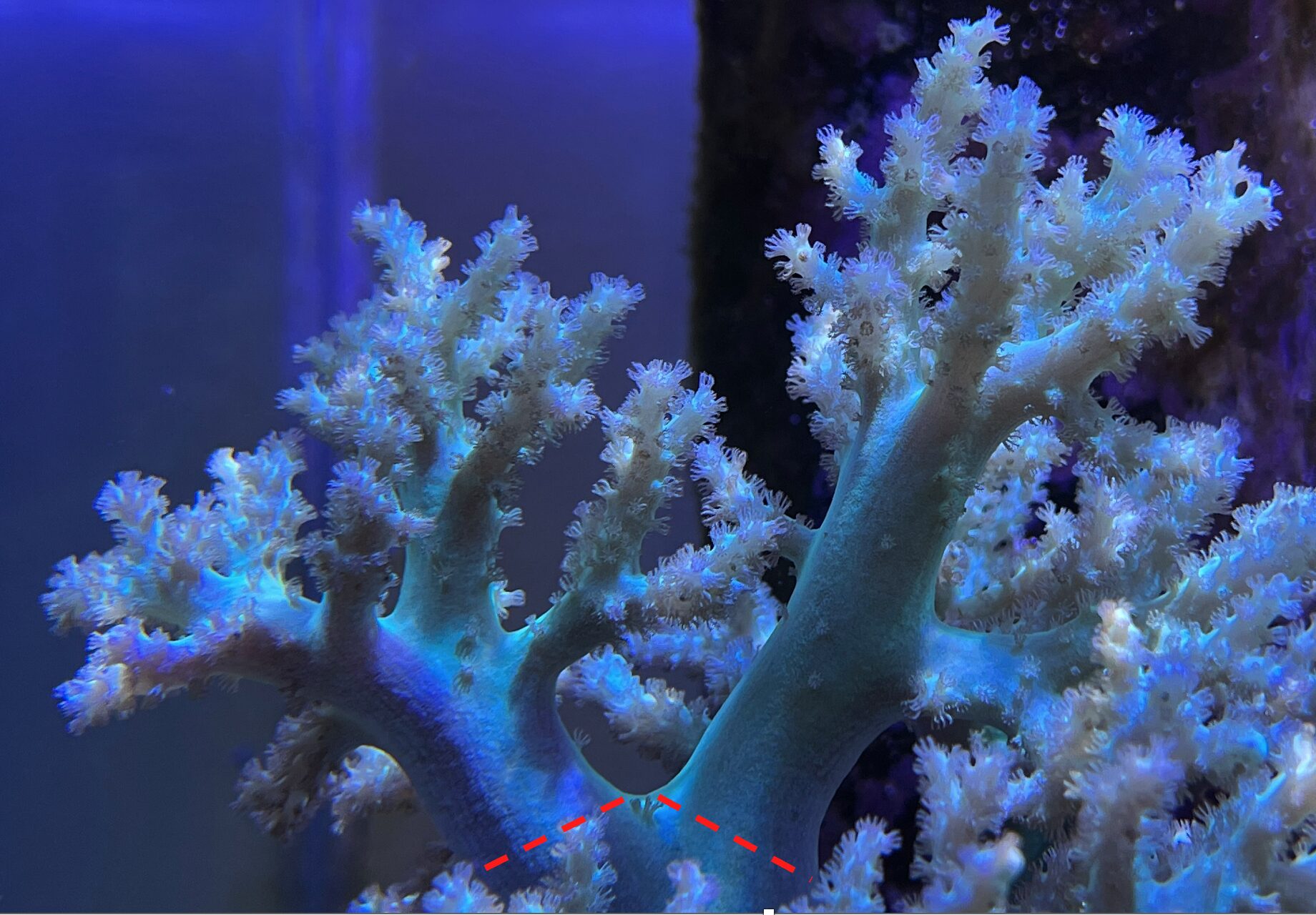

5ヶ月経過したのがこちらです。

青みが強くてわかりづらいですが、全体的に大きく成長してくれています。ポリプもフサフサです!

トサカを株分けしよう!

成長して大きくなりすぎたら、カットして株分けしてみましょう。

トサカは比較的簡単に株分けができてしまいます。

株分け方法はウミキノコとほぼ同じ要領で実施します。

カット方法

切れ味のいいカッターでスパッといくか、同じく切れ味のいいハサミでばっさり切ってください。

注意してほしいのは、市販のカッターの刃などはサビ防止で油が塗られている場合が多いため、事前に拭き取ることをお勧めします。

海水ショップなどにはサンゴのカット専用のメスやハサミも売られています。

今後サンゴをカットする機会が増えるのであれば、購入するのもいいかもしれません。

切る感覚ですが、柔らかくスパッと切れると言うよりは摩擦があり、意外と固いなって感じです。

太い茎の根本をザクっと切りましょう。

薬浴させよう!

カットしたトサカは弱っている状態です。

この状態だと病気に感染する可能性もあります。

ですので、カットした後は薬につけるのをオススメします。

薬と言っても、中身はヨウ素です。

細菌類からの感染を予防し、さらにすでに抵抗力が低下したサンゴに再び活力を与えるための活性剤なのです!

うがい薬みたいなこちらのリーフディップを海水に規定量混ぜると、ディップ液の完成です。

カットしたあとはこのディップ液に浸しましょう。

時間は1分くらいで十分です。

説明書きにはもう少し長い時間つけるよう書いていますが、カットしたてのサンゴであればこれくらいでいいらしいです。

その後、水槽に配置していきます。

ライブロックとライブロックの隙間に差し込んでもいいですが、しっかりとくっついた後にレイアウトの変更などができないため、個人的には土台に付けることをオススメします。

場所を変える時も、土台ごと移動させればいいので、サンゴを傷つける心配がありません。

土台に乗せよう!

これはカットの前にやっておいてほしいことですが、カットしたトサカをくっつける土台を用意しましょう。

小さめのライブロックやプラグがいいでしょう。

安いもので大丈夫です。いっぱい入っている方がお得だったりします。

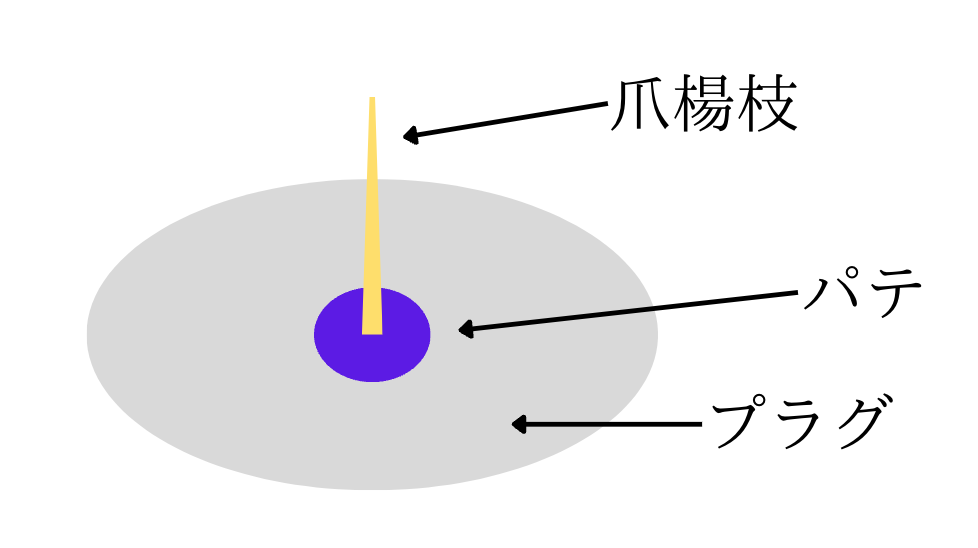

そして、ホールドファストというサンゴ固定用のパテも用意します。

このパテは2色のパテを混ぜ合わせると、固まるものでライブロックにサンゴをしっかりと固定したい時などに使用します。

コーラルグルーでは弱い時などに補強として使用したりします。

プラグの上にこのパテを小指の爪より少し小さいくらいの大きさで乗せます。

爪楊枝を半分に切ったものを用意し、パテの上に差し込みます。

プラグ、パテ、爪楊枝の順で付けていきます。

爪楊枝の向きは尖っている方が上になるようにします。

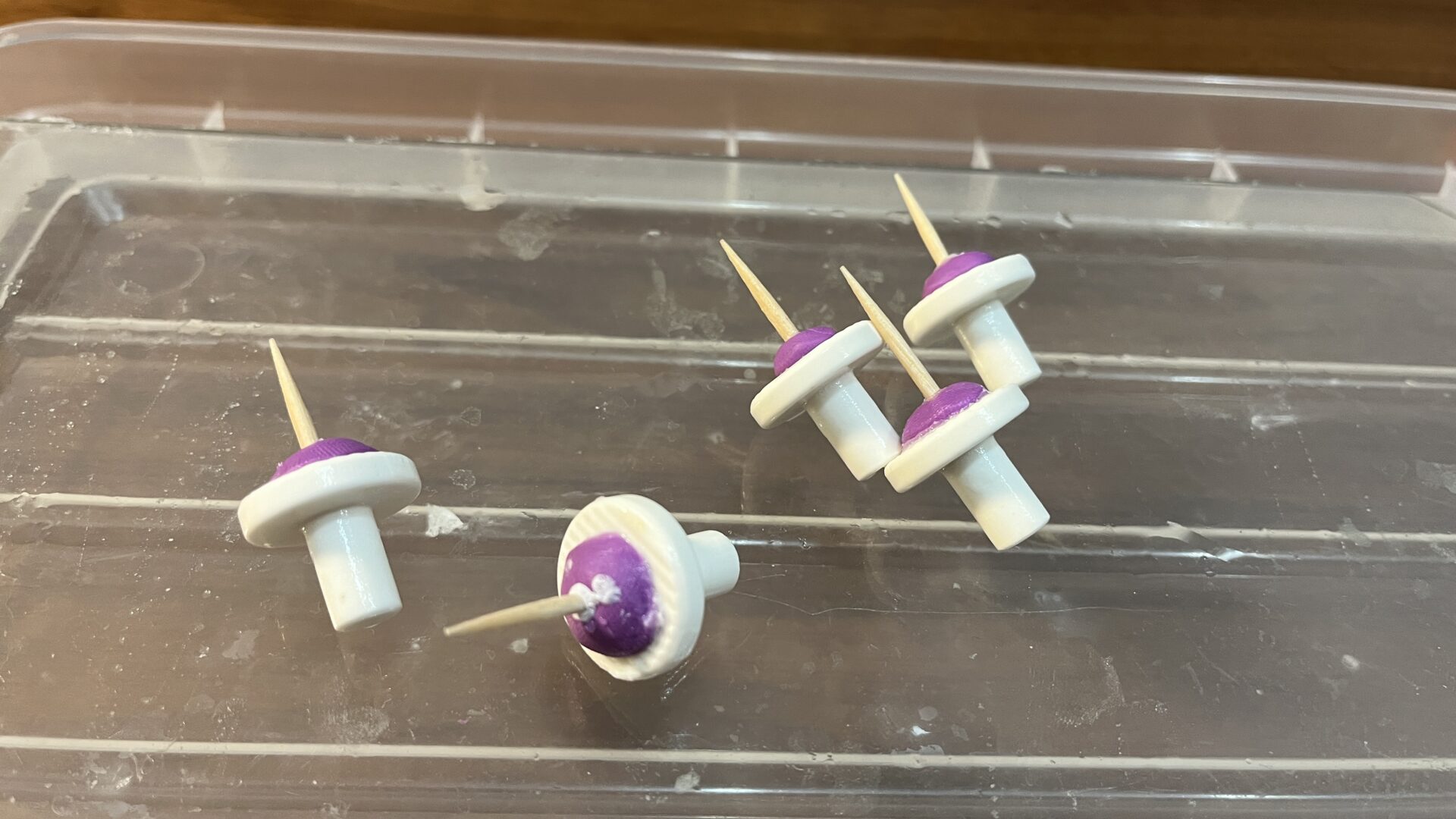

こんな感じ。

爪楊枝とコーラルグルーのような接着剤だけだと、トサカを差し込む際に爪楊枝が外れることが多かったです。

パテの方がしっかりとプラグと爪楊枝が固定されます。

固まるまで少し時間を空けましょう。

それをカットする分だけ作成しておきます。

その上からトサカをプラグの一番下まで差し込みます。

こうです。

パテのおかげで爪楊枝がぐらつくことなく、しっかりとトサカを差し込むことができます。

トサカがプラグにくっついたあとに爪楊枝を外せるのであれば、外した方がいいです。ただ、爪楊枝を抜く際にトサカも一緒に外れてしまう可能性があるため、無理しなくても大丈夫です。

自分の時はそのまま体内に爪楊枝を入れた状態でも、すくすく成長してくれましたのであまり害はないのかもしれません。

どうしても爪楊枝を途中で抜きたいという方は、パテと爪楊枝の間に少し隙間を作っておき、パテから爪楊枝がすぐに抜けやすくしておくのと、トサカから爪楊枝を貫通させておき、外しやすくしておけばいいと思います。

レイアウトしよう!

プラグとトサカがしっかりとくっつくまでは、フラグラックなどに乗せ、ヤドカリなどの生き物から守るのをオススメします。

水槽が大きくないのであればこれにスペースが取られてしまうというのはありますが・・・

プラグとトサカがしっかりとくっついたら、ライブロックの上などにコーラルグルーやパテで倒れない様に固定すればOKです。

爪楊枝も可能であれば抜いてしまいましょう。抜けなければ抜かなくても大丈夫です!

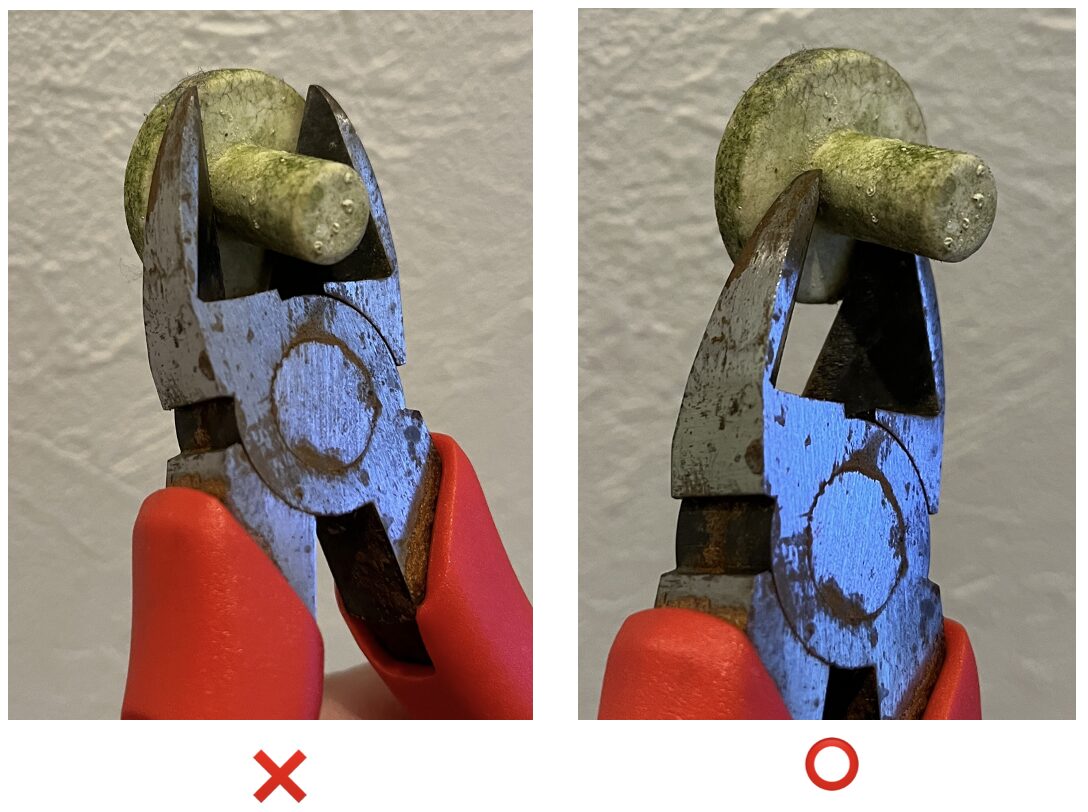

プラグの突起が邪魔であれば、ニッパーでカットしましょう。

コツとしては、ニッパーの先端部分のみをプラグにあて、思い切り力を込めます。

海水を入れたバケツの中でやることをオススメします。

カットした一つだけを残し、あとはショップに引き取ってもらいました。

1年も経つと、この通りです。

成長は早いのではないでしょうか。

カットして増やして、成長して、またカットしてっていうのはとても面白いですよ。

トサカを増やしてトサカの森を作るのも面白いかもしれませんね!

まとめ

サンゴの中でも存在感のあるトサカは水槽の主役にもなってくれます。

飼育がそこまで難しくなく、成長もしやすく、比較的安価で購入できます。

スターポリプなどの簡単なサンゴからのステップアップにもいいですし、初心者でも水質をそれなりに管理すればしっかりと飼育できます。

トサカの仲間のみを好んで飼育しているアクアリストもいるぐらい魅力的なサンゴです。

是非みなさんもトサカを飼育してみてください!

最後まで見ていただきありがとうございました。