皆様、お疲れ様です。

harutoです。

こんな人に見てほしい

海水水槽初心者の人

硝酸塩について詳しく知りたい人

これからサンゴを本格的に頑張りたい方で硝酸塩をコントロールしたい人

海水水槽に限らず、アクアリウム全般でよく出てくる言葉、硝酸塩についてわかりやすく解説したいと思います。

今後海水魚、サンゴを上手に飼育していくためには、覚えておいて損はありませんので、一緒に見ていきましょう!

その他についてはこちらを確認してください。

硝酸塩はほぼ無害!だけどあり過ぎたらダメ!

みなさんは硝酸塩についてどのようなイメージを持っていますか?

「水が汚れている」「硝酸塩が多いとサンゴはもちろんのこと海水魚にも悪い影響が出る」「多いとコケの原因になる」

そんなところでしょうか。

アクアリウムにおいて硝酸塩は、生物濾過の過程で出る物質であり、ほとんどの水槽で最終的に蓄積されるものです。

厳密に言えば、サンゴなどの生き物に消費されたり、脱窒菌により窒素に変えられ、空気中に放出されるのですが、

水槽の環境が十分に整っている環境でなければ、水換え等により排除しないとどんどん蓄積されていくのです。

生物濾過についてはこちらを確認ください!

上の記事にあるとおり、魚の糞や餌の残りなどの有機物がバクテリアの力でアンモニアに分解されます。

そのアンモニアは別のバクテリアによって亜硝酸塩に変えられます。

アンモニアや亜硝酸塩は生物にとってとても有害です。

さらに亜硝酸塩を別のバクテリアによって硝酸塩に変えられます。

この硝酸塩はアンモニアや亜硝酸塩に比べるとほぼ無害です。

ただ、蓄積されると有害になるものなので、大量に蓄積される前に除去しないといけないのです。

海水水槽における硝酸塩の許容範囲とは

海水魚

具体的にどれくらいの量があると魚にどのような影響が出るというのを伝えるのは難しいです。

ただ、よく言われているのが海水魚のみの場合であれば、50ppmを限度としています。

これ以上増えてしまうと、海水魚が弱っていくみたいです。

白点病などの病気にかかりやすくなったり、食欲がなくなったりで不調が出てきます。

広い海には硝酸塩という物質は発生してもすぐに波で流されますし、窒素に変えられるので存在しません。

本来ないものがどんどん蓄積されると不調になるのもわかります。

自分たち人間で例を挙げるとすると、

アルコールも少しくらいであればそこまで害はないですが、1日とんでもない量を飲んでいると病気になりやすいですよね。

そんな感じでしょうか。

ただ、50ppmを余裕で超えているのに海水魚を飼育している人もいるのも事実なので、一概には言えないのですこれが・・・

しかし、一般的に言われている許容範囲内で飼育することで、海水魚の長期飼育を行えるのは間違いないです。

多くていいことはないと感じます。

少なくとも初心者は適切な範囲で飼育をすることをおすすめします。

サンゴ

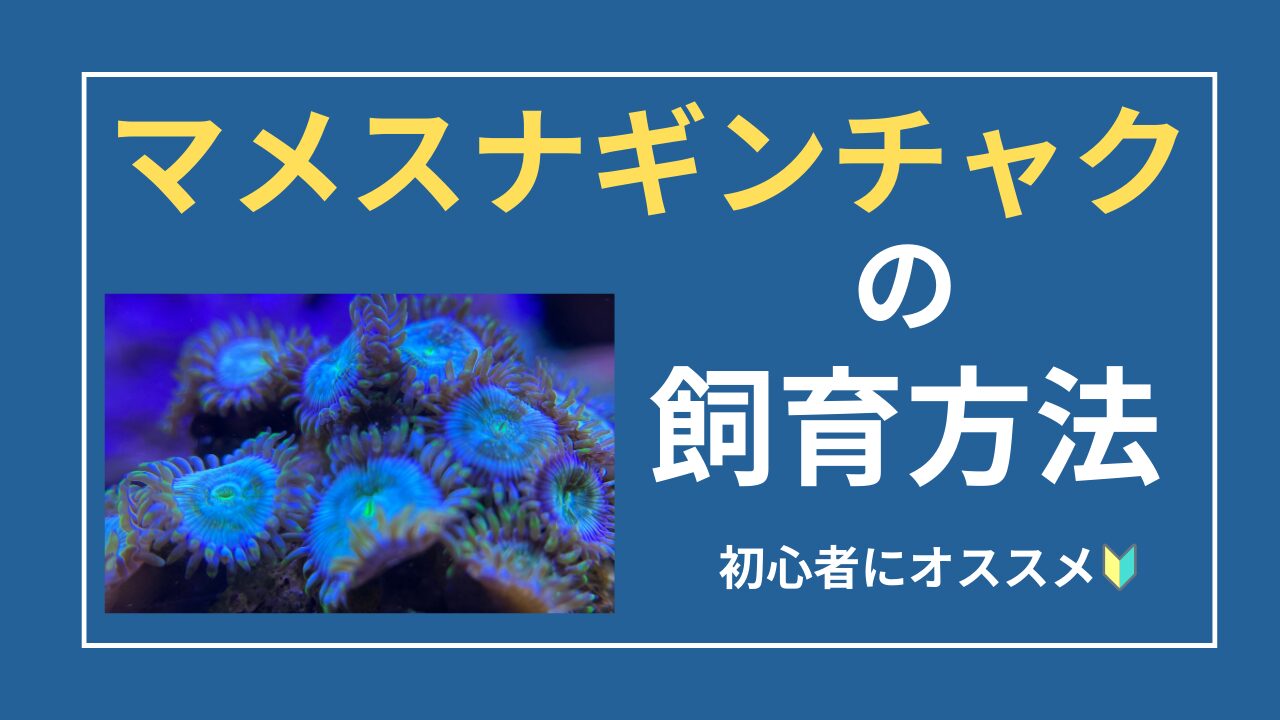

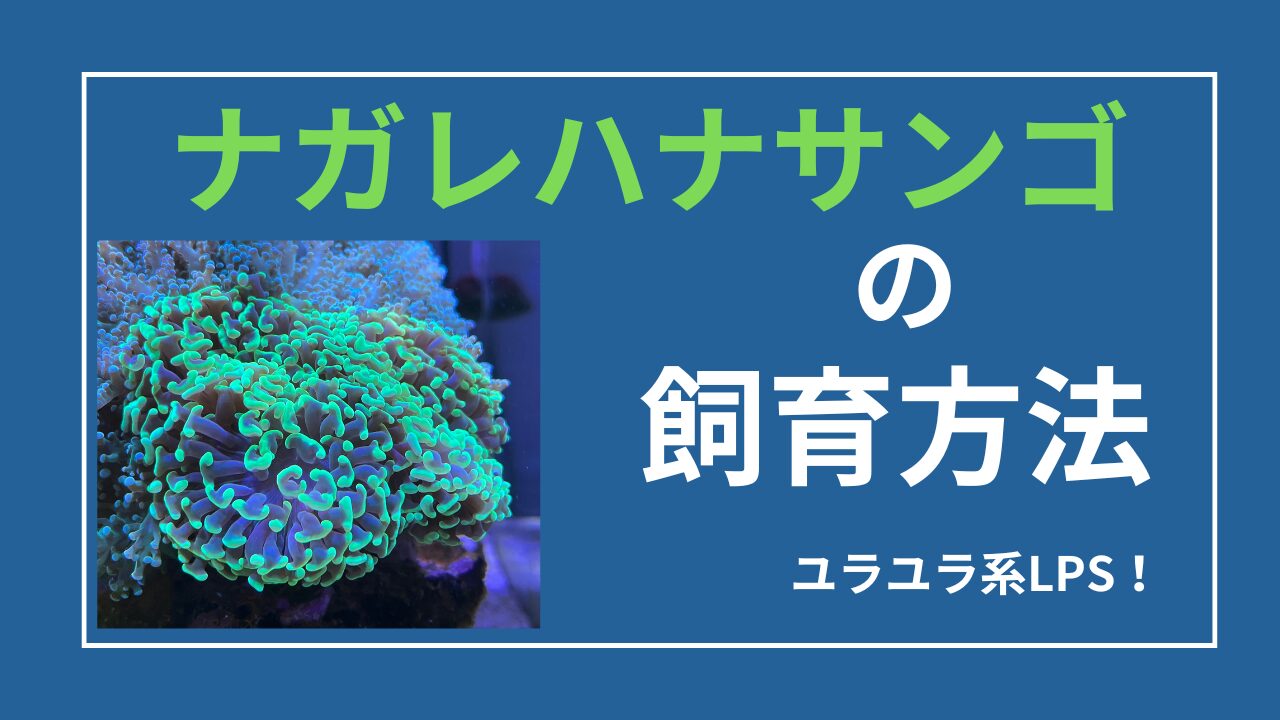

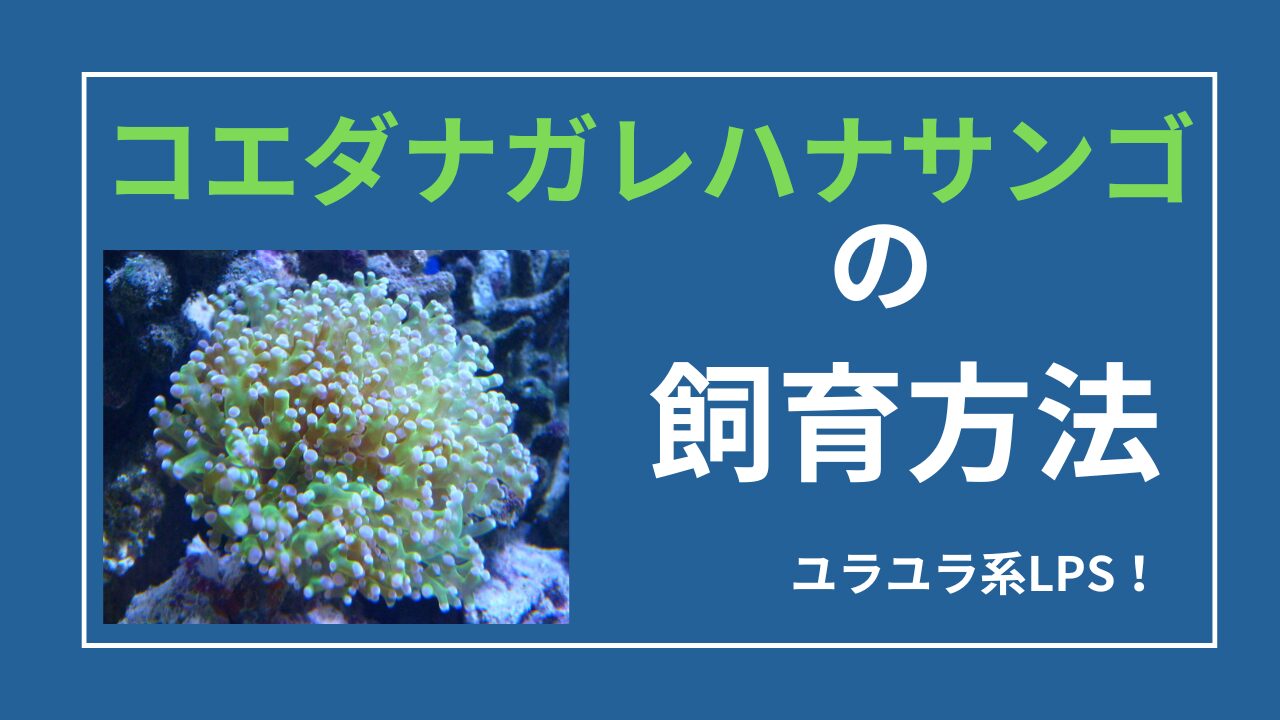

イソギンチャク、ソフトコーラル及びLPS

今度はサンゴを飼育するための許容範囲ですが、

サンゴにも水質に敏感なものから比較的丈夫な種類から様々です。

イソギンチャクやウミキノコなどのソフトコーラル、ナガレハナサンゴなどのゆらゆら系サンゴの許容範囲は10ppmと言われています。

これも諸説あって、20ppmくらいまでは大丈夫という記載もあります。

どちらにしても海水魚だけの時よりは許容範囲が狭くなりました。

硝酸塩の値が高いと、サンゴのポリプが出なくなったり、縮こまったりしてしまいます。

最悪の場合、そのまま溶けて死んでしまいます。

しかし、サンゴに関して言えば、硝酸塩がゼロになるよりは多少はあった方がいいという考え方になります。

はぁ?って感じですよね。

数年前までは硝酸塩はゼロが正義、無いに越したことはありませんというふうに教えてもらったりしていましたが、それは古いみたいです。

ぷっくり膨らむ系のサンゴは硝酸塩がある方がよりふっくらイキイキしてくるのです。

これは、植物を育てる時の肥料みたいなもので、育つための栄養になるのです。

もちろん大量にあったらいけません。

魚よりも弱っていくのが目に見えてわかります。

適切な範囲内での飼育が必要になるのです。

ミドリイシなどのSPS

こちらは上のサンゴ郡に比べるとグッと狭まります。

許容範囲は1〜2ppmと言われています。

ほんのちょっとあればいいという感じです。

ミドリイシなどのSPSこそ、ゼロが正義っていうイメージが強かったんですが、今は多少はあった方がいいというのがわかってきているみたいです。

海外などは10ppm近くで綺麗に飼育しているというのを聞いたことがあるため、これからも飼育していく上で検証していければと思います。

こちらはミドリイシの色揚げという話にも繋がってくるような深い話ですので、今回は割愛します。

硝酸塩の許容範囲まとめ

海水魚 〜50ppm

イソギンチャク、ソフトコーラル、LPS 〜10ppm

SPS 1〜2ppm

こんな感じでまとめましたが、この数値に関しては諸説あるんですよね。笑

どの数値が本当にいいのか、難しいです。

硝酸塩だけではなく、他の成分との絡みもありますので一概にはこれがいいというのが言えないのです。

一つ言えることは、これだと思った数値を目標として、それから試行錯誤を重ねていき、この値だと調子がいいというのを見つけていくのが重要な気がします。

海水水槽の硝酸塩を測定する

硝酸塩はありすぎると生き物たちへ害になるというのがわかりました。

では、いったい自分の水槽にはどれくらいの硝酸塩があるのかを知る必要があります。

水槽を見ただけではどれくらいの硝酸塩があるかなんて、わかるはずありません。

そこで、水質測定キットを使用します。

様々な種類のものが売られているため、何を買おうか迷いますが海水魚がメインの水槽であれば、海水魚メインの水槽であればそこまで正確に測定する必要はないです。

だいたいこれくらいあるっていうのがわかればOKですので、水につけるだけ測定できる簡単なやつでいいと思います。

値段も安いですしね。

試験紙とは違い、薬品を入れて水の色で判断するものもあります。

試験紙よりは正確に測定できます。

RedSeaから出ているもので、とても有名なものです。

サンゴ飼育、特にミドリイシなどの硝酸塩の値にシビアなサンゴを飼育する場合などは、とても正確に測定する必要があります。

そういう場合は、こちらのテストキットがおすすめです。

こちらもRedSeaから出ているもので、初期費用がかかりますが、より正確に測定することが可能になります。

1ppmなどのとても少量の硝酸塩を測定することができます。

こちらは、硝酸塩だけを測定するものと、リン酸塩を測定するものとセットのものとが売られています。

いずれはリン酸塩も購入する可能性があるのであれば、セットの方がお得です。

同じRedSeaでもいろいろあってよくわかりませんよね。

プロって書いているほうがより正確に測定できるサンゴ用って感じです。

今回はいつも使用しているプロの硝酸塩測定キットを使用して測定します。

その前に塩分濃度を確認しましょう。

これは比重のことです。

カルシウムなどの成分を測定する前にも塩分濃度を測定し、毎回塩分濃度が同じになるようにします。

硝酸塩を測定する場合も、塩分濃度から測定することをおすすめします。

水槽内の水分が蒸発して、中の硝酸塩濃度が濃く表示される可能性があるため、正常の塩分濃度に戻してから測定しましょう。

もし塩分濃度が目標数値よりも高ければ、足し水を行いましょう。

塩分濃度を測定するための道具として、プラスチックの比重計とより正確に塩分濃度を測定するリフレクトメーターがあります。

サンゴ飼育をする方はリフレクトメーターの使用をおすすめします。

海水魚だけの方などはそこまでシビアに確認する必要はないと感じますので、プラスチックのものでオッケーです。

測定キットを使用する

いよいよ測定していきます。

今回は自分がいつも使用しているRedSeaの硝酸塩測定キットの使用方法を例に紹介していきます。

キットの中身は、説明カード、硝酸塩試験薬ABC、試験用ビン2つ、色を確認するやつ、飼育水の海水用シリンジとなっています。

使用する飼育水は16mlと少し多めです。なので付属のシリンジだと何回も入れないといけません。

100円ショップなどで20mlのシリンジを購入すれば時短になります。

写真の大きなビンには水槽の海水が入っています。

説明書と説明カードのとおりにやればできるのですが、解説しながらいきます。

ちなみ、KH、カルシウム、マグネシウムの測定とは少し異なります。

個人的にはこっちの方がめんどくさいです。

写真のようにセッティングします。

外側のビンは色の確認に使用します。

下の円盤を回してその色に変えていき、近いものを読み取るという方法です。

なので、外側は飼育水のみで透明なままにしておきます。

これから試験薬を入れるビンは最後に円盤の中央におきます。

中央の底は白色になっているため、試験薬によって色づいた色と外側の色を比べるのです。

試験薬Aを飼育水に5滴入れます。

そして、10秒間混ぜます。

そこまで強く振る必要はないので、蓋は閉めなくても大丈夫です。

付属のミニスプーンですり切り1杯を入れます。

この時の試験薬Bをすり切る際に口が狭いため、こぼしやすいです。

ここをもっと大きくしてほしいなと感じます。

すり切る時ですが、私はいつも爪楊枝で行なっています。

そして、1分間混ぜます。

混ぜる際には蓋をしてしっかりと混ぜないとなかなか綺麗に溶けてくれません。

この蓋をしっかりと閉めても漏れてくることがあるので注意が必要です。

カルシウムなどの試験薬ビンの蓋よりも密閉性が弱い気がします。

そういう場合はサランラップをかましてから蓋を閉めると、漏れる心配がなくなります。

試験薬Cを同じくすり切り1杯入れます。

この試験薬Cはお酢のような独特なすっぱい匂いがしますので注意です。

入れたら、また蓋をして20秒間混ぜます。

混ぜ終わったら、9分待ちましょう。

結構長いですよね。

自分は待っている間に、カルシウムやKHなどの別の測定をやってしまいます。

9分経過すると写真のようなピンク色になっていきます。

硝酸塩の値が0だと、透明なままです。

こちらのビンを円盤の中央にセットします。

そして、円盤のプレートを回すと外側の色が変化していきます。

試験薬を入れた中央のビンと比較して、同じ色または近い色を探します。

この時、ビンの蓋は開けておきましょう。

ここでぴったりの色があれば、それが硝酸塩濃度となります。

薄暗いとわかりづらいため、白色のデスクライトなどがあれば見やすくなります。

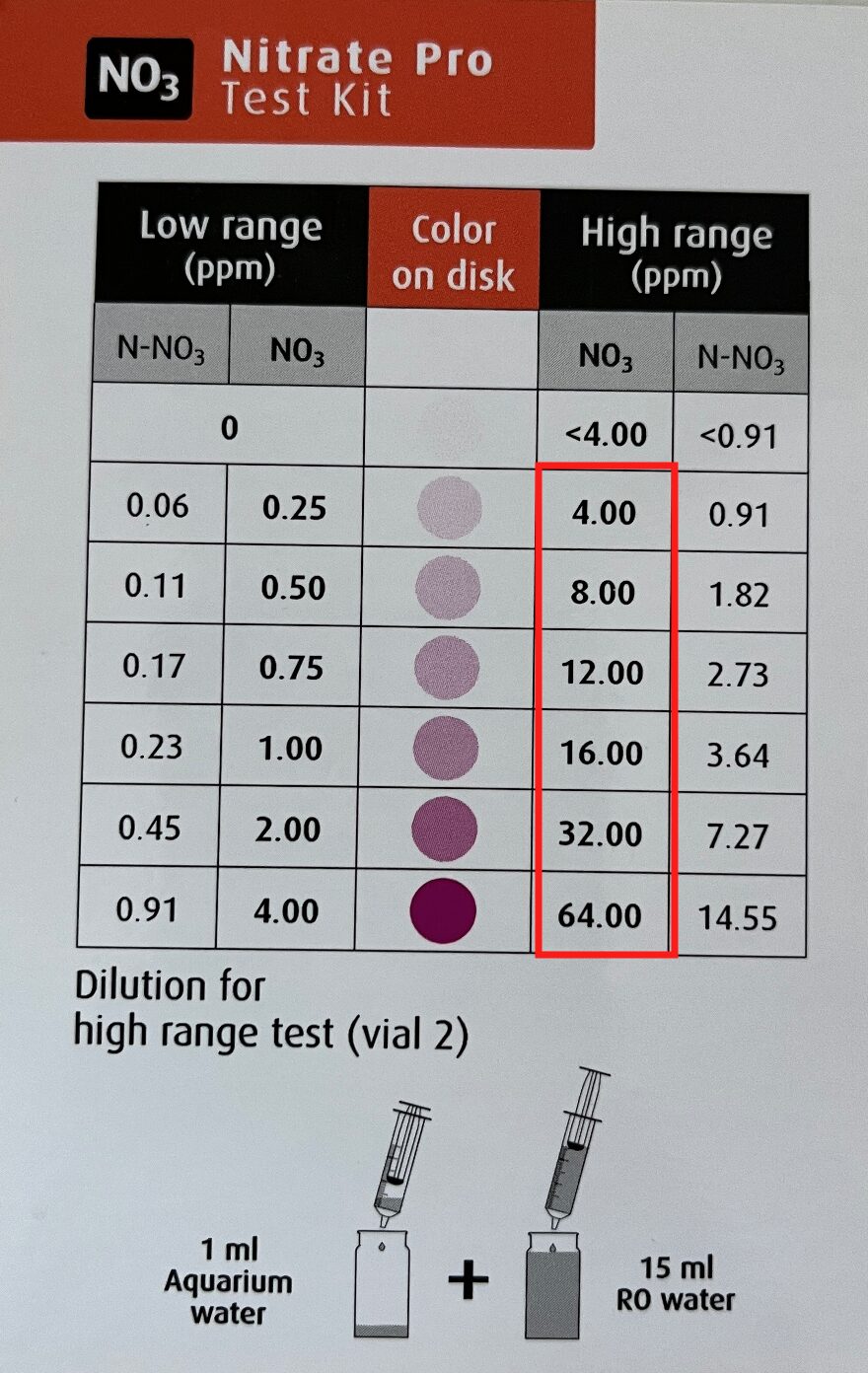

この写真でいえば、4ppmかそれ以上あるような感じがします。

4ppm以上ありそうな場合は、別の方法で測定が可能です。

試験薬を入れた海水を一度捨てます。

水でよく洗った後、また飼育水でビンを洗います。

その後、飼育水を1ml入れ、さらに浄水器などで作ったできるだけ綺麗な水を15ml入れます。

合計16mlになったところで、また先ほどと同じ工程を繰り返します。

そして色を比べてみます。

先ほどの円盤での数値をもう一度読み取ってみましょう。そのあとに説明カードの裏を確認します。

確認できた数値の右側にある赤枠の数値を確認します。

円盤で0.5だとすると8ppmというのがわかりました。

以上が硝酸塩の測定方法です。

やり方については、各メーカーによって異なりますので、説明書をしっかりと確認しながら行いましょう。

硝酸塩が多い場合は水換えと添加剤を使用する

測定した結果、硝酸塩が理想数値よりも多い場合は、減らす必要があります。

主な硝酸塩の減らし方を紹介します。

水換えを行う

まず一番シンプルな方法です。

定期的な水換えにより、蓄積された硝酸塩を減少させることができます。

海水水槽に必要な主要元素や微量元素の補給と合わせて硝酸塩を減らします。

水槽の管理を水換えのみで行なっている方もいるくらい効果があります。

ただ、水槽内に魚が多いとどうしても硝酸塩の蓄積が多くなってしまいます。

その場合、水換えのみで理想値をキープするのはなかなか大変です。

毎日水換えするわけにもいきませんよね。

そういう場合は、添加剤による方法をおすすめします。

添加剤による硝酸塩の減少

硝酸塩を減らすためのいい添加剤があります。

それがこちらの商品です。

こちらは先ほど紹介した測定キットと同じメーカー、RedSeaのものです。

これはどういう原理で硝酸塩を減少させるのかというのを説明します。

水槽を立ち上げて数ヶ月もすれば、水槽内、濾過フィルター内にはたくさんのバクテリアが住み始めていると思います。

そのバクテリアAによって、魚の餌や糞の残りがアンモニアに変えられ、また別のバクテリアBによって亜硝酸塩に変えられます。

さらに別のバクテリアC によって硝酸塩に変えられます。

自然界ではここでさらに別のバクテリアD、脱窒菌と言われているバクテリアが硝酸塩を窒素として大気中に放出します。

この脱窒菌は酸素がない場所、例えば底砂の下の方などに住んでいます。

水槽内ではこのバクテリアは存在していたとしても十分に力が発揮されていない状態がほとんどです。

なのでほとんどの場合、水換えを実施しているわけですが、

そこで、このバクテリアD(脱窒菌)の餌を与えるわけです。

そうすることでバクテリアが元気になり、どんどん硝酸塩を窒素に変えていきます。

その餌というのが、先ほど紹介した添加剤、NO3:PO4-Xなのです。

厳密に言うと、複数種の炭素分子と有機結合された元素を含む独自の複合剤とのことです。

これのすごいこところは、硝酸塩を微生物学的に減少させるとともに、リン酸塩も同時にバクテリアに取り込まれプロテインスキマーによって最終的に取り除かれるという点です。

コケの発生源になる硝酸塩やリン酸塩を同時に減少させることができるのです。

こちらの添加剤はとんでもない効果がありますが、同時に注意が必要です。

この添加剤によって、バクテリアが活性化された際に、水中の酸素をどんどん消費していきます。

そうなると酸欠になる可能性があります。

そうならないためには、プロテインスキマーなどでしっかりとエアレーションをしてやる必要があります。

こちらを毎日少量ずつ添加、さらに測定を行い、毎日どれくらいの量を添加すれば理想の数値になるかを確認します。

そして硝酸塩の値をコントロールしていきます。

魚の量やサンゴの量が変化すれば、添加量も変わってきますので、定期的な測定は必須となります。

こちらの詳しい使用方法はまた別で紹介します。

リン酸塩やケイ酸塩などと違って、硝酸塩を吸着させるような商品はあまりありません。

ですが、こちらの添加剤を使用することで間違いなく硝酸塩を減らすことができます。

使用した時はあまりにも凄すぎて、硝酸塩がなくなるのであれば水換えはいらないじゃんって思ったんですが、

水換えには生物に必要な栄養分の補給という効果もありますので水換えも並行して行う必要はあります。

硝酸塩が少ない場合は、魚を増やすか添加剤を入れる

硝酸塩は野菜の畑でいう肥料のような役割があるため、全くないよりは少しはあった方がいいみたいです。

ただ、長年水槽を維持管理していると硝酸塩がバクテリアによって自動的に窒素に変えてしまうサイクルが出来上がってしまうということがあります。

そうなってしまうと、硝酸塩が蓄積する前にいなくなってしまいます。

測定をしたらゼロという感じになってしまいます。

とてもいいことのように思えるのですが、硝酸塩が全くない水槽だとユラユラ系やぷくぷく系などのLPSサンゴたちの調子がイマイチというのが出てきます。

死にはしないんですが、なんかイマイチっていう感じです。

そういう場合には、硝酸塩を増やそうということになるのです。

初心者にはそんな羨ましい状況あるのかって感じですよね。

一番簡単な方法としては、魚を増やすというものです。

魚を増やすと餌の量が増え、魚の糞の量が増えます。

硝酸塩になるための材料を増やすわけです。

ただ、それでも完成された水槽は全然硝酸塩が検出されないということがあります。

もちろん発生した硝酸塩をサンゴが吸収しているから検出されないということも考えられます。

魚を増やすにしても相性もありますし、なかなか簡単ではないような状況も多いと思います。

そこで、添加剤です。

先ほどは硝酸塩を減らす添加剤でしたが、今回は硝酸塩を増やす添加剤です。

中身は硝酸塩そのものと考えて大丈夫です。

こちらを添加することによって、シンプルに硝酸塩濃度が上がります。

一つ例を挙げると、こちらの商品です。

グローテックから出ている添加剤です。

こちらは100ℓにつき1ml添加すると、水槽内の硝酸塩を1ppm上昇させることができます。

現在私も使用しています。

硝酸塩の添加剤としては非常に有名なものです。

これを規定量添加することにより、理想の硝酸塩濃度を維持することが可能になります。

ただ、こちらに関しては気をつけないといけません。

なぜかというと、硝酸塩は少しあったらいいですが、多いとすぐにサンゴの体調の悪化につながります。

まずは規定量よりも少なめに入れつつ、測定していき、どれくらい上昇するのかを確認しながら使用するというのが間違いないかと思います。

最後に

水槽をはじめたら必ずと言っていいほどにつきまとうものが硝酸塩です。

ゼロを目指しましょうと言われればそれに向かって頑張れるのですが、少しはあった方がいいというから難しいですよね。

もちろんありすぎるよりはない方がいいのですが、より理想の値を追い求めるととても深いです。

海水魚だけ飼育するのであれば、定期的に水換えを行って入れば問題はありません。

ただ、水質なサンゴを飼育するとなるとコントロールが必要になってくるのです。

硝酸塩をコントロールできるようになれば飼育ももっと簡単になるかと思います。

最後まで見ていただきありがとうございました。

少しでも参考になればと思います。