皆様、お疲れ様です。

harutoです。

今回は水槽を汚くするコケについてのお話です。

こんな人に読んで欲しい

海水水槽をはじめたばかりの初心者です。

水槽内にコケが大量に発生して困っています・・・

そもそもこれはコケ?なんなの?どうやって取るの??固いんだけど・・・

コケ掃除をもっと楽にやりたい・・・

掃除しても次から次へとコケが生えてくる!コケが生えづらい水槽にしたい・・・

わかります。

海水水槽をやっているといろんなものが発生しますよね。

最初は綺麗な水槽だったのに、そいつらのせいで汚く見えるし・・・

今回はそういったコケを簡単に取り除く方法をお伝えします。

そして、コケが発生しづらい水槽を作るために一緒に考えていきましょう。

スポンジで簡単にとれる柔らかいコケや、硬くてモジャッとしたコケとかいろんな種類があります。

他にも紫色した固い石灰藻だったり、水槽の景観を乱してくる者たちがいろいろと出てきます。

コケの種類に応じて対応が変わってきます。

今回は茶色や緑のコケとか硬く海藻みたいなやつ、紫色の固い石灰藻などをひとくくりにコケと呼んでいきます。

ちょっとボリューミーなので、自分の水槽で発生して困っているコケの部分だけでも見ていただければと思います。

それぞれの特徴と対処方法を見ていきましょう。

茶ゴケ

茶ゴケとはこういうやつ

一番スタンダードというか、よく見るというか、水槽初心者であれば必ずと言っていいほどに発生するものです。

ケイ藻とも呼ばれている茶ゴケは、ガラス面やライブロック、底砂に付着します。

そして著しく景観を悪くさせてしまいます。

水槽をセットした直後から半年くらいの間で水質が不安定な時に大発生する印象です。

茶ゴケは簡単に取り除くことができる

ガラス面

まずガラス面についたコケですが、普通のスポンジで簡単に落ちます。

メラニンスポンジだとより落ちる気がします。

100均で大量に買っておいて、毎回使い捨てっていうのでもいいかもしれませんね。

茶ゴケは表面に優しく乗っている感じなので簡単に取れるのです。

簡単にとれるのですが、取るためには当然手を水槽に入れないといけません。

そして、茶ゴケって臭いんですよね。できればあんまり手で触りたくないですよね。

コケ掃除のために毎回水槽に手を入れるのはちょっと・・・・

そんな方にはとてもオススメな商品があります。

それがマグネットクリーナーと呼ばれているもので、水槽のガラス面を強力なマグネットの力で中と外で挟み込み、コケ掃除をするというものです。

これの素晴らしい点は手が汚れないというのと、水槽の中にずっと付けておけるので、気が向いた時にささっとコケ掃除ができてしまうというところでしょう。

リビングの隅に置いてあるスティック型掃除機的な感じで、いつでもささっと掃除できてしまうのです。

お客さんが来る前にささっとコケ掃除できてしまいます!

ホームセンターやショップを見ればいくつか種類が売られております。

いろいろ試した結果、海水ショップなどにしか売られていないフリッパーという商品に行き着きました。

最初この商品を見た時、

高っ!誰が買うのよこれ。いらんいらん!手で掃除すればいいでしょうが!

なんて思っていたんですね。

安いものをいくつか試して、やっぱりこちらも気になったのですよ。

買ってみて実際に使ってみた感想ですが、

もう海水水槽であれば、これ一択ですね。他はもういらんです。

ガラス面のコケ掃除は全てこれでいけます。

魅力について語ると大変なことになりますので、こちらで解説しています。

フリッパーの魅力を語っています。

ライブロック

ライブロックについたものは、使わなくなった歯ブラシや100均で購入してきた靴ブラシ等で軽く擦るだけで取れます。

ライブロックのレイアウトをしっかりと作った方は、取り出してゴシゴシ擦るってことは難しいと思います。

そういう方は、できる範囲でさらっと擦り、あとは後に紹介する生き物たちに食べてもらうというのが一番いいと思います。

底砂

底砂の上に乗っているコケは、水換え時に砂の上のコケごと水を抜くという方法がいいです。

軽く払うと簡単に取れるのですが、あまりやりすぎてしまうとコケと一緒に、砂の中の汚れも水中に舞ってしまうのです。

これにより海水魚たちが白点病などになってしまう可能性もあるため、それは避けた方がいいと思います。

なので、砂の上のコケや中の汚れを水中に舞うことなく取り除けばいいのです。

砂はそのままにしてコケや汚れだけ抜くことができるの?って思いますよね。

それができるんですよ!そういうアイテムを使えば余裕でできてしまいます。

私が使用しているのはこちらのプロホースという商品です。

水槽手入れ用品のド定番商品ですが、やっぱりオススメです。

45㎝キューブ水槽であれば高さがあるので、サイズはLがいいでしょう。

こちらの商品は、砂は水槽内に残したままに、砂の上や中の汚れと一緒に海水を取り除くことができてしまうのです。

流量も調整できるので、細かい汚れから大きな汚れまで自由に取り除くことができます。

そんなに高くないので、次に海水魚ショップへ行った時についでに買っちゃいましょう。

発生原因はケイ酸、あとは硝酸塩とリン酸塩

この茶ゴケはケイ酸というものを主に栄養として繁殖するコケです。

弱い光でも繁殖し、強い光だとめちゃくちゃ増えてすぐに見苦しい水槽になってしまいます。

ケイ酸はどこから入ってくるのかというと、水道水です。

海水水槽をスタートさせた時には水道水で海水を作り、水換えのタイミングで水道水を使用するかと思います。

ケイ酸は水道水を使用する限りは必ず発生すると思っていた方がいいかもしれません。

そして、生物濾過の過程で発生する硝酸塩も栄養にしています。

生物濾過についてはこちらを見てください!

また、リン酸塩もコケの発生に繋がります。

リン酸塩は餌などに含まれており、餌のやり過ぎによって水槽内にリン酸が蓄積してしまいます。

硝酸塩とリン酸塩が蓄積してきたら、水換えで減らしましょう。

あまりにも茶ゴケの発生頻度が多いのであれば、硝酸塩とリン酸塩の蓄積スピードが早い可能性があります。

魚の数を少なくする、餌の量を少なくする等でコントロールが可能です。

硝酸塩がしっかり蓄積されるということは生物濾過がしっかりと機能しているという証拠でもあるので、そこは安心してもいいかもしれません。

ケイ酸を入れなければ茶ゴケは発生しない!?

発生させないためには、主な栄養源であるケイ酸を入れなければいいということです。

これ以上水槽内にケイ酸が入らなければ、いずれは茶ゴケが発生しなくなります。

成長するための栄養がないので、発生しないんですね。

ケイ酸を入れないための方法は2つです。

1 水道水を使用せず、天然の綺麗な海水を使用する。

近くに綺麗な海があるなら可能かもしれません。

でもそんな環境あります?なかなか厳しいですよね?

お金を出して天然海水を購入するという方法もあります。

が、毎回の水換えのたびに天然海水を購入するなんて、私の給料では不可能です。

2 水道水のケイ酸を除去する。

アクアリウム用の浄水器があります。

これを使用するとRO水といって、不純物が入っていない水が出来上がります。

このRO水を使用して海水を作り、水換えを行うことで、ケイ酸が水槽内に入るのを防げます。

これは結構現実的な方法です。

このRO水用の浄水器は多くのアクアリストが使用しています。

どちらかというと、サンゴをがっつり飼育しているベテランアクアリストが使用しているイメージですね。

初心者が使用している感じはあまりないです。勝手なイメージですが。

ただ、あまりに高額すぎて購入できないっていうレベルではないんですよ。

少しだけ紹介します。

マーフィード エキスパートマリンZ

有名なところだと、マーフィードのRO浄水器です。

こちらは海水専用のRO浄水器で、マリンアクアリストの中では定番の商品です。

残留塩素・重金属はもちろん、多くのイオン化した不純物まで除去することが可能とのこと。

ボルクスジャパン アクタスRO500G

2つ目に紹介するのは、ボルクスジャパンのアクタスRO500Gです。

こちらは最新のRO浄水器で、RO水の精製スピードが先ほどのエキスパートマリンZと比較して3倍以上の速さをしています。

私自身、RO浄水器を持っていないので購入するのであればこちらの最新機種であるアクタスRO500Gかなーと考えております。

よりよいサンゴ飼育のためにいつかは購入したいなーと思っています・・・

しかし、海水水槽始めたばかりの人が茶ゴケのためにRO浄水器を購入するかっていう話です。

それだけのためであれば安い買い物ではないので、急いで購入しなくてもいいと思います。

お金に余裕がある方や、サンゴを飼育するためによりよい水質で管理したいという方は購入を検討してもいいかもしれません。

海水の水をRO水に変えただけで、コケ等のトラブルから解放されたというのを聞いたことがあります。

いつかは欲しいです。

私が水換えを行う際は、RO浄水器ではなく、一般的な備え付けの浄水器の水を使用しています。

どれだけケイ酸を抑制できているかは不明ですが、気休めにやっています。

ただ、入ってもいいんです。コケが発生したら掃除をすればいいのですから!

吸着剤という選択肢もあるよ

ケイ酸を吸着する吸着剤を濾過層等に入れることで、主な栄養塩である、ケイ酸を水槽の中から除去することが可能です。

例えば、デルフィスのフォストという吸着剤です。

こちらはケイ酸と一緒にリン酸塩も除去してくれるという優れものになっています。

茶ゴケに悩んでいた時期に私も使用していましたが、個人差はあると思いますが、効果はありました!

ただ発生がゼロになることはないので、遅らせるイメージでしょう。

詳しくは、ホームページを参照願います。

→ デルフィスホームページ

光をコントロールすれば発生を遅らせることができる?

ケイ酸があれば、茶ゴケは発生します。

茶ゴケはケイ酸を主な栄養としていますが、光がないと成長ができないため発生しないのです。

サンゴ飼育に照明は必須なので難しいですが、魚のみであれば照明の点灯時間を短く設定することで発生を遅らせることができます。

照明時間を7時間くらいに抑えるのと、青と白の強さを選べるのであれば白を弱めに設定してあげることで、コケの発生を遅らせることが可能です。

それでも少しの光がある限りは、茶ゴケは発生します。

もうあきらめましょう笑

発生したコケを生き物に食べてもらいましょう

海水水槽に発生した茶ゴケを、ありがたいことに食べてくれる生き物がいるのです。

「生物兵器」と言われるのですが、いくつか紹介します。

シッタカ貝

まずはライブロック、ガラス面に蔓延る憎き茶ゴケを食べてくれる貝さんです。

なんだかUFOみたいですよね。

45㎝キューブ水槽であれば3匹くらい入れておけばそこそこ綺麗になります。

マガキ貝

こちらはサンゴ砂上を歩き回り、砂の上の茶ゴケを食べてくれます。

マガキが通ったところは白い道になっています。

ライブロックのコケも口を伸ばして食べてくれますよ。

こちらも45㎝キューブで3匹くらいがいいでしょう。

ヤエヤマギンポ

こちらは貝ではなく、魚です。

カエルウオの仲間です。

この子もライブロックやガラス面のコケを食べてくれます。

ただ、人工餌もよく食べるため、次第にコケを食べなくなる可能性もあります。

他の海水魚との組み合わせも考えると、コケ掃除のためだけに購入するのは避けた方がいいかもしれないです。

コケ掃除はおまけ程度に考えておいた方がいいです。

生き物たちに食べてもらうとだいぶ綺麗になると思います。

ただ、それでも茶ゴケは目立ちますので、残ったものを人間がささっと取り除きましょう。

途中までやってもらうのと、最初から自分でやるのとは全然違いますよ!

茶ゴケまとめ

茶ゴケは水槽が不安定な初期に発生することが多い。

ケイ酸塩が入らなければ、自然と発生はおさまっていく。

生物兵器を有効に使用して、残った苔を私たちで取り除こう。

緑ゴケ

緑ゴケとはこういうやつ

ガラス面についたポツポツ緑ゴケ

オーバーフロー管についたモワモワ緑ゴケ

ライブロックについた糸状の緑ゴケ

緑ゴケとは、ウミブドウのような緑藻の仲間です。

こちらは茶ゴケとは異なり、水槽をセットしてから数ヶ月、半年くらい経って水槽が安定してきた頃に発生してくる印象があります。

ガラス面にポツポツとつく固いものや、糸状のもの、もわっと綿のようなものなど色々なタイプがあります。

成長は茶ゴケに比べるとそこまで速くはないので、大発生して大変なことになったという前に対処ができます。

これが発生しているということは水槽が安定しているということなので、喜ばしいことではあります。

緑ゴケを取り除く

ガラス面

ガラス面についた緑ゴケは柔らかいものであればスポンジで落とせます。

固いやつは先ほど紹介したフリッパーで余裕で落ちます。

フリッパーのブラシ側で柔らかいコケを取り除き、残った固いコケをカッター側で取り除けば綺麗になります。

フリッパーは高くて嫌だっていう方は、スクレイパーという商品を使用すると固いコケもサクサクっと削りとることができます。

経年劣化で途中からサクサクいかなくなることがありますが、安い割にはなかなか使えます。

あとは、100均で売っているカッターの替え刃を使用するという方法もあります。

10枚以上入っているものもあり、切れ味は抜群です。

使用する前に錆止め用の油をティッシュで拭き取り、使用しましょう。

海水なので、一度使うとすぐに錆びますが、100円なので使い捨てと考えて使用できるので気が楽です。

茶ゴケのときも言いましたが、水槽に手を入れたくないのであればフリッパーがオススメです。

ライブロック

ライブロックに発生したモワモワした糸状のものなどは、ブラシで簡単に取ることができます。

枝みたいに伸びている細いやつは手で引っこ抜きましょう。

底砂

底砂に緑ゴケがつくっていう状況はあまりないです。茶ゴケが多いですね。

発生しているということは水槽が安定しているということ

緑ゴケが発生しているということは水槽の水質が安定しているということです。

発生させないためには水槽を不安定にするしかないですね。

そんなことをしては意味がわからなくなってしまうので、発生させないように考えるのはやめて、どう取り除くかだけを考えましょう!

発生したコケを生き物に食べてもらいましょう

ガラス面、ライブロックの緑ゴケは茶ゴケのときに紹介したシッタカ貝が有効です。

底砂には発生しないので、マガキ貝は緑ゴケ対策には向いていないですね。

ただ、モワモワした立体的な緑ゴケはシッタカ貝だとなかなか難しいと思います。

そういうときにはこいつです。

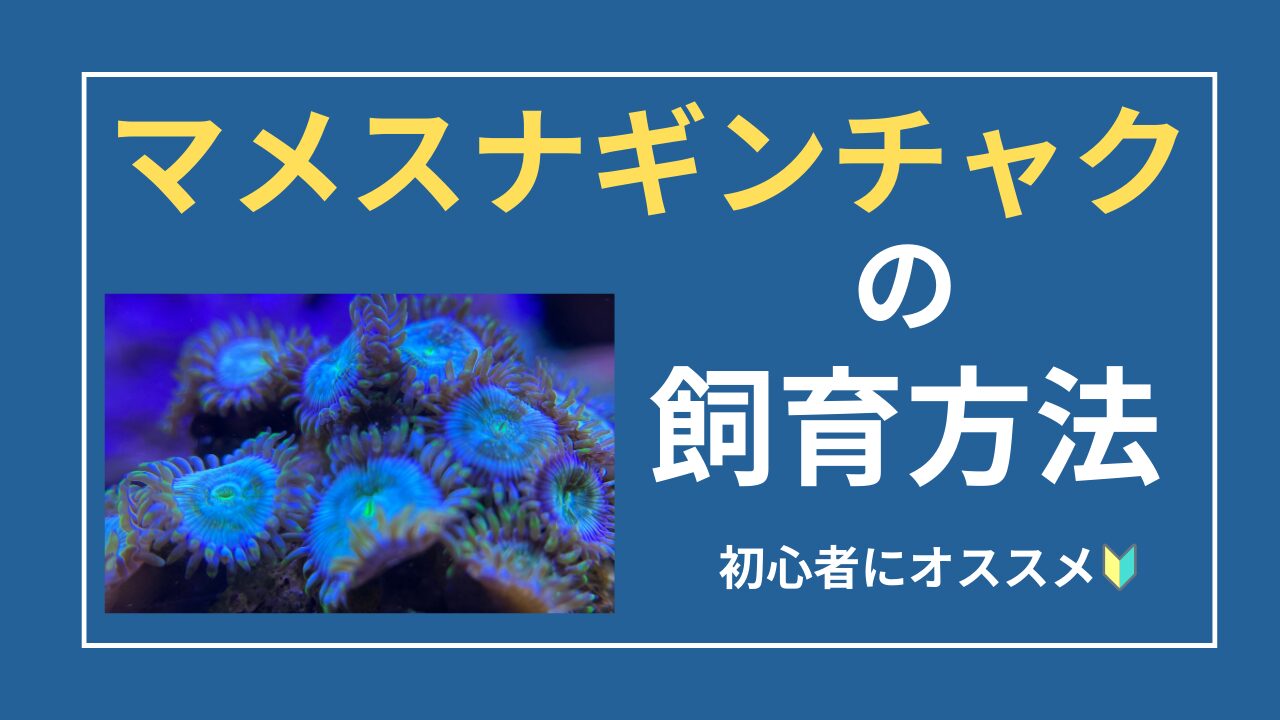

フシウデサンゴモエビ

こちらのエビはモワモワした柔らかい緑のコケには効果抜群で、一瞬で綺麗にしてくれます。

逆にいないとモワモワゴケが目立ってきたなーと感じるほどです。

ただ、注意が必要なのがサンゴを飼育している方です。

このエビはLPSの共肉を食べることがあるのです。

サンゴを食べることがあると記載されているサイトや雑誌を見たことがあったのですが、自分の水槽では問題なくサンゴ飼育できていたので、迷信だと思っていました。

しかし、つい先日目撃してしまいました。トゲルリサンゴをつついている彼を・・・

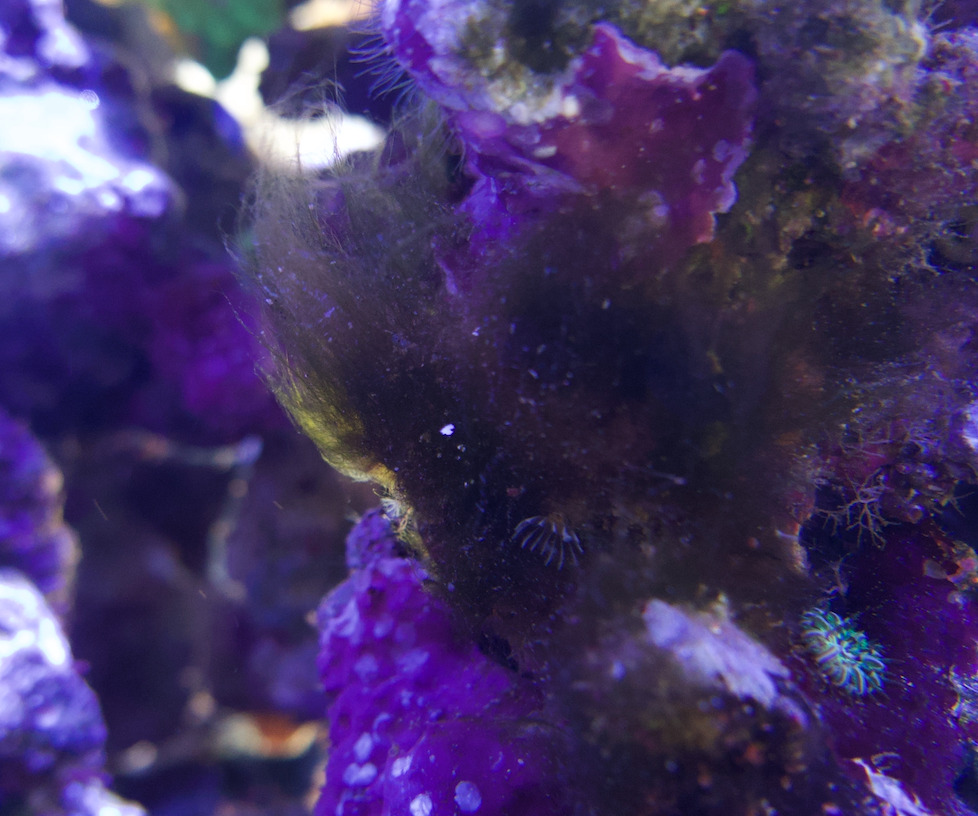

おかげで、こんなんなりました。

カクオオトゲキクメイシも直接はやられているのを見ていないですが、きっと彼らだろう・・・

LPSを飼育している方はご注意ください。

いないとコケが目立つし、入れるとサンゴ食われるしで、難しいところです。

エビさんを救出しようとしてもなかなか難しいので、少し様子を見ることにします。

魚メインの水槽であれば何の問題もありませんので、ご安心してください。

緑ゴケまとめ

水槽が安定した時に発生してくるコケである。

固いものから柔らかいものまで色々とある。

発生をゼロにするのは難しいので、生き物の力を借りよう。

残ったコケを私たちが取り除く。

石灰藻

石灰藻とはこういうやつ

石灰藻とは、炭酸カルシウムを含む固い藻の一種です。

ライブロックのピンクや紫の部分が実は石灰藻であり、岩を覆うと汚いよりかは綺麗と感じます。

また、石灰藻がライブロックに付くと、他のコケの繁殖を抑制する効果もあります。

この石灰藻はサンゴ水槽を維持していく上で必要になってくるカルシウムやKHという値が高く、硝酸塩やリン酸塩の値が低いという好条件の場合に増えていきます。

なので、石灰藻が増えているということは喜ばしいことでもあるのです。

増やしたくても、状況によっては増えるのが難しいコケとも言えるでしょう。

魚がメインの水槽でライブロックがなかなかピンク色にならないと悩むことがあります。

そういう人たちのために専用の添加剤もあるくらいですからね。

石灰藻をきれいにしよう

石灰藻が増えるのは喜ばしいことではあるのですが、これはライブロック上での話です。

問題はそれ以外、ガラス面やオーバーフロー管に付着した石灰藻なのです。

あまりに増えすぎるとやはり見た目がよろしくないので、綺麗にした方がいいです。

付着した石灰藻は固く、スポンジだとびくともしません。

無理に擦ってプラスチックのスクレイパーをダメにしてしまうくらいに固いのです。

このガラス面の石灰藻を除去するのはカッターの刃もしくは、金属のスクレイパーです。

先ほど紹介したフリッパーはこの石灰藻も余裕で取ることができてしまうのです。

私は大きく広がった石灰藻を100均で購入したカッターの刃で除去し、細かいものはその都度、フリッパーで落とすというやり方で落としています。

削る時は意外と気持ちがいいのです!

オーバーフロー管や水流ポンプのような立体的なものに石灰藻が付着した場合は、クエン酸を溶かした水にしばらく付けておくことで、柔らかくなり、落としやすくなりますよ。

これは生き物が食べることはないので、私たちの手で除去しましょう!

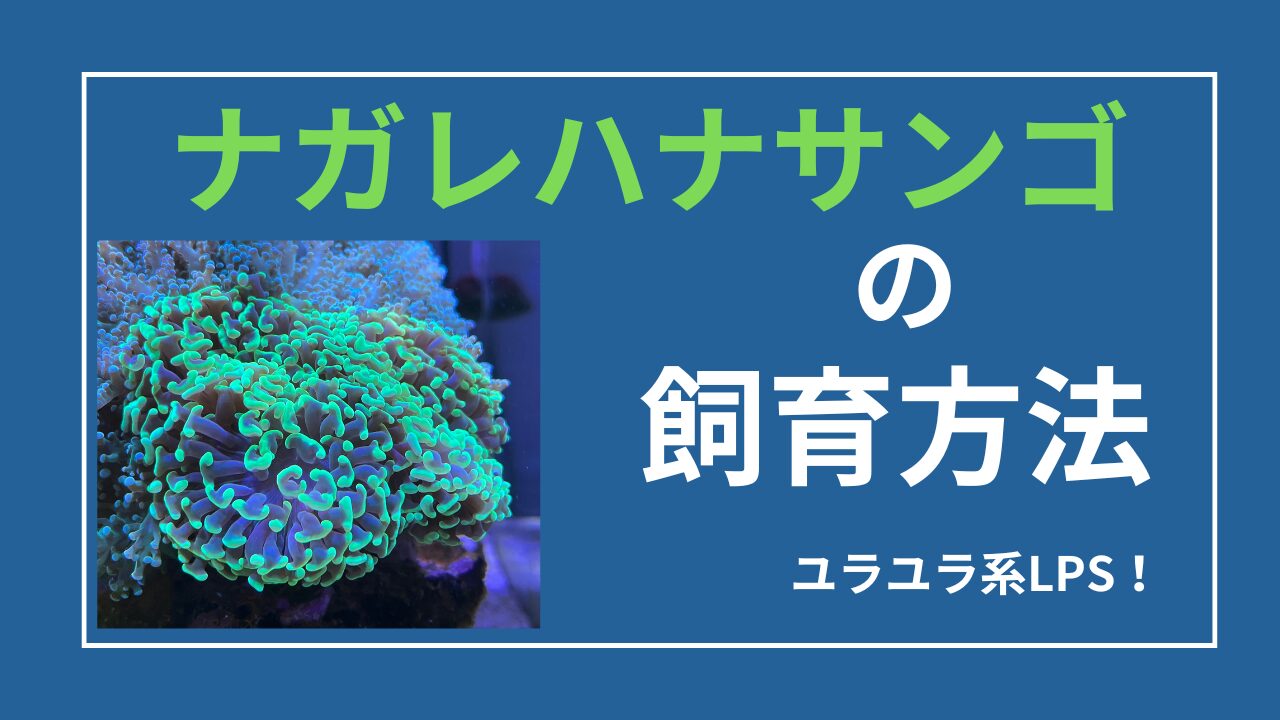

硬くて緑色のコケ?海藻?

シオグサという名の厄介者

みなさんはこういう硬くて草みたいなやつ、ライブロックから生えていないですか?

これはシオグサといって海藻の一種らしいです。

こちらはいろんなコケの中でも特に私を苦しめてきたやつです。

このシオグサは石灰藻に似たところがあり、サンゴが問題なく飼育できるくらいのいい水質のときにスクスク育つものらしいです。

せっかくいい水質に保っているのに、こいつが増殖してくるのは嫌ですね。

これはむしってもむしっても生えてきて、すぐにライブロックを覆い尽くすのです。

少しならいいのですが、多くなると景観を乱してくれます。

しかも簡単に抜けないんですよね。

ペンチとかでやっとむしれるレベルです。

シオグサを完全に除去する唯一の方法

完全に除去するためにはこのシオグサを食べてもらうしかありません。

このシオグサを食べる生き物ですが、エメラルドグリーンクラブです。

この小さなカニが、しっかりとハサミでこのシオグサを引っこ抜き、食べるのです。

あまりにも多いと、時間がかかるのでおおまかに手で除去した後、このカニに食べてもらうのがいいでしょう。

ただ、100%の保証はなく、食べてくれないこともあるみたいです。

シオグサのためにいれたのに、モワモワ緑ゴケばっかり食べるということも多いみたいですね。

自分はシオグサ対策で3匹入れたのですが、一瞬で消えました!

大きいシオグサの場合は、できるだけ大きなエメラルドグリーンクラブを選んだ方がいいです。

ネットで注文する場合は難しいかもしれませんが、ショップで購入する場合はできるだけ大きい子をお願いします!と言いましょう。

大きい子の方が、バリバリ食べます。

魚は襲わないのか心配になりますが、このカニさんは草食のためコケや海藻類しか食べません。

サンゴにもちょっかいかけているのかなと思いきや、サンゴ周辺のコケを食べているだけで、特に悪さはいまのところしていません!

シオグサにお困りの方は、最終兵器にエメグリさんをお試しください。

最後に

色々とコケについて紹介しました。

お金をかけてコケの出ない環境作りをするのもいいかもしれませんが、それでもやっぱり出てきてしまうのがコケです。

もうこれはしょうがないと割り切って綺麗にするしかありません。

綺麗にするためにお助けアイテムが色々と用意されているので、試してみる価値はあります。

茶ゴケのところで紹介した、フリッパーを手に入れてからはかなり水槽のコケ掃除が楽になりました。

気になる方は、チェックしてみてください。

近くの海水魚ショップでもおそらく使用しているはずなので、使用感とかを直接聞いてみてから購入するのもいいと思います。

最後まで見ていただきありがとうございました。