こんにちは、harutoです。

今回はハンナインスツルメンツから出ている硝酸塩濃度測定器について紹介します!

こんな人に読んでほしい

・楽に正確に硝酸塩を測定したい!

・ハンナ硝酸塩測定器の使用方法が知りたい

・レッドシーから出ている硝酸塩測定器との比較をしてほしい

硝酸塩測定器であれば、レッドシーが有名ですがこちらも使用してみて使いやすかったので、この商品のいいところなどをお伝えしていきます。

また、レッドシーの測定器との比較もしていきます。

HANNAとは

HANNAinstruments(ハンナインスツルメンツ)についてですが、こちらの会社は主に水質測定器のメーカーであり、農業、水産、食品等を扱う現場でシビアに水質を管理するための機器を販売しているメーカーです。

https://hanna.co.jp/

つまり、水質測定に関しては最強?ということです。

そのメーカーからアクアリウム用の水質測定器を出しているのです。

一般的な測定のように、色を目で見て、数値を読み取るものではなく、デジタルで数値化しているため簡単に数値を読み取ることができます!

HANNA 硝酸塩チェッカーについて

ハンナから出されている硝酸塩チェッカーは2種類あり、高濃度硝酸塩用と低濃度硝酸塩用です。

低濃度用について

低濃度用というのは、0.00〜5.00ppmの範囲の低い値を正確に測定ができます。

低い値をより正確に測定する必要があるため、値を出すまでの工程も多く、時間がかかります。

その分、より正確に値を出すことができ、誤差は±0.25ppmとのことです。

高濃度用について

高濃度用は、0.0〜75.0ppmの範囲で測定が可能です。

作業工程が少なく、簡単に数値を出すことができます。その分誤差が±2.0ppmとなっています。

自分の水槽の状況であれば5ppm以上の測定は必須であるため、高濃度用を購入しました。

より低濃度で正確な測定にこだわるのであれば低濃度用の購入をオススメします。

今回は自分が購入した高濃度用の紹介になります。

低濃度用のセット内容とは異なりますのでご了承ください。

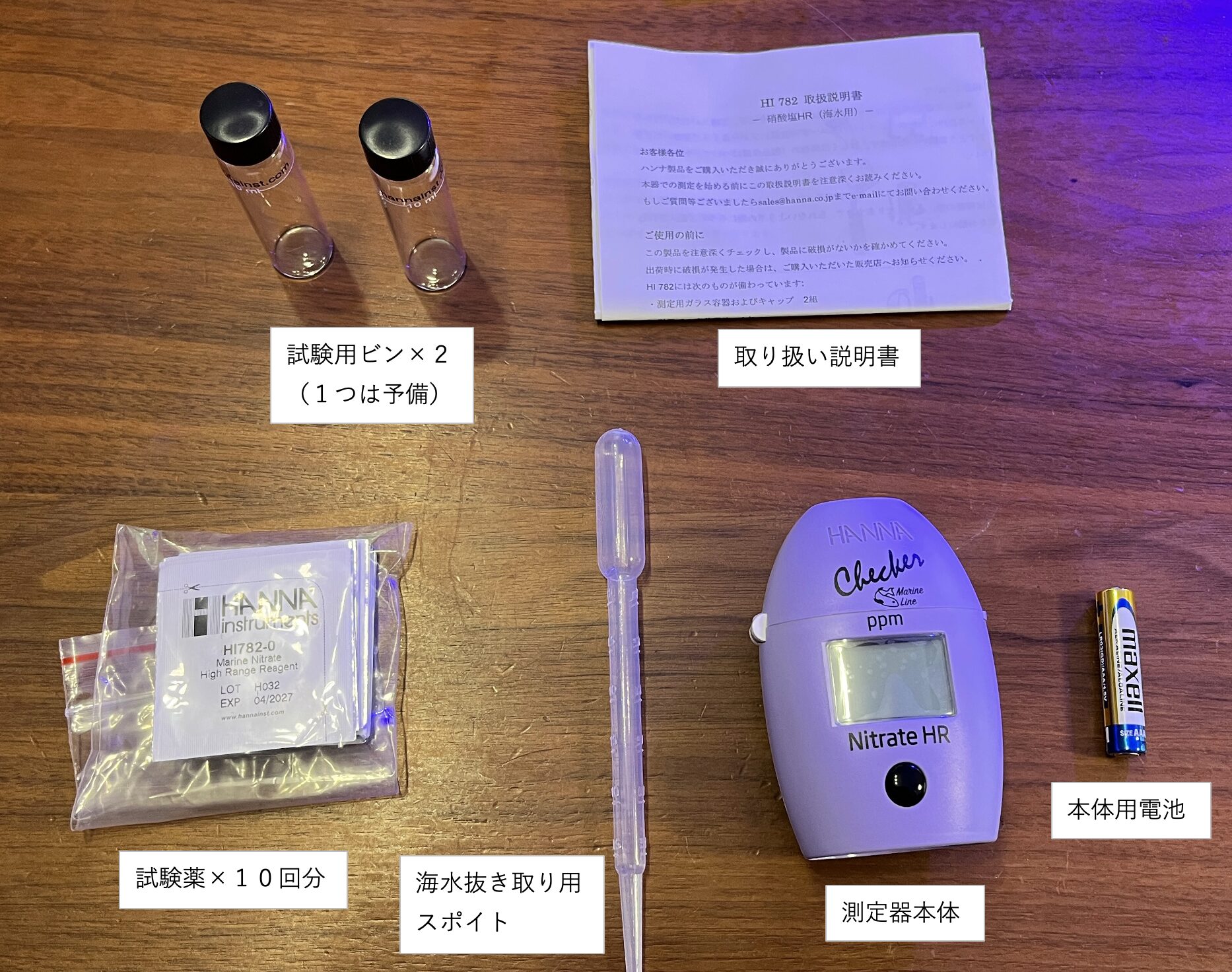

セット内容

外観はこんな感じです。

中から黒い立派なケースが出てきます。

箱の中身はこんな感じ!

中身ですが、測定器本体、本体用の電池、試験薬(10回分)、3mlとれるスポイト、試験用のビン2本、取扱説明書となっております!

試験用のビンですが、使用は1つなので、もう一つは予備となります。

使用前の準備

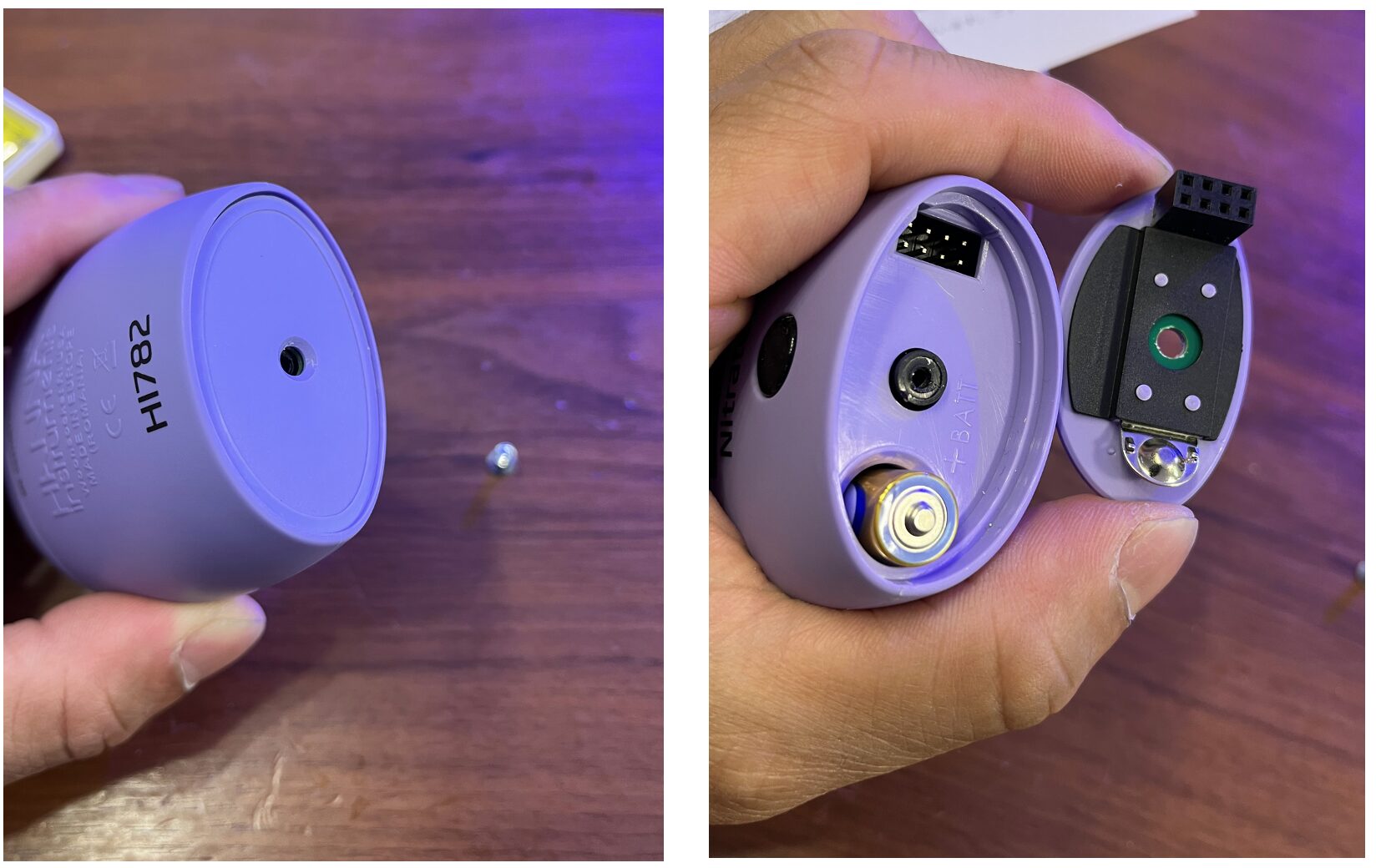

まず電池を入れるのでが、本体の裏にネジで止まっているため、ネジを外します。

その後、ネジ穴に細いドライバー等を入れ手前に引きフタを外します。

これが少し苦戦しました。力を入れすぎるとプラスチックが破損してしまうため優しくやりましょう。

フタが開いたら電池を入れます。

電池の向きはマイナスを奥に入れます。プラスが外に見えていればオッケーです。

HANNA硝酸塩チェッカーの使用方法

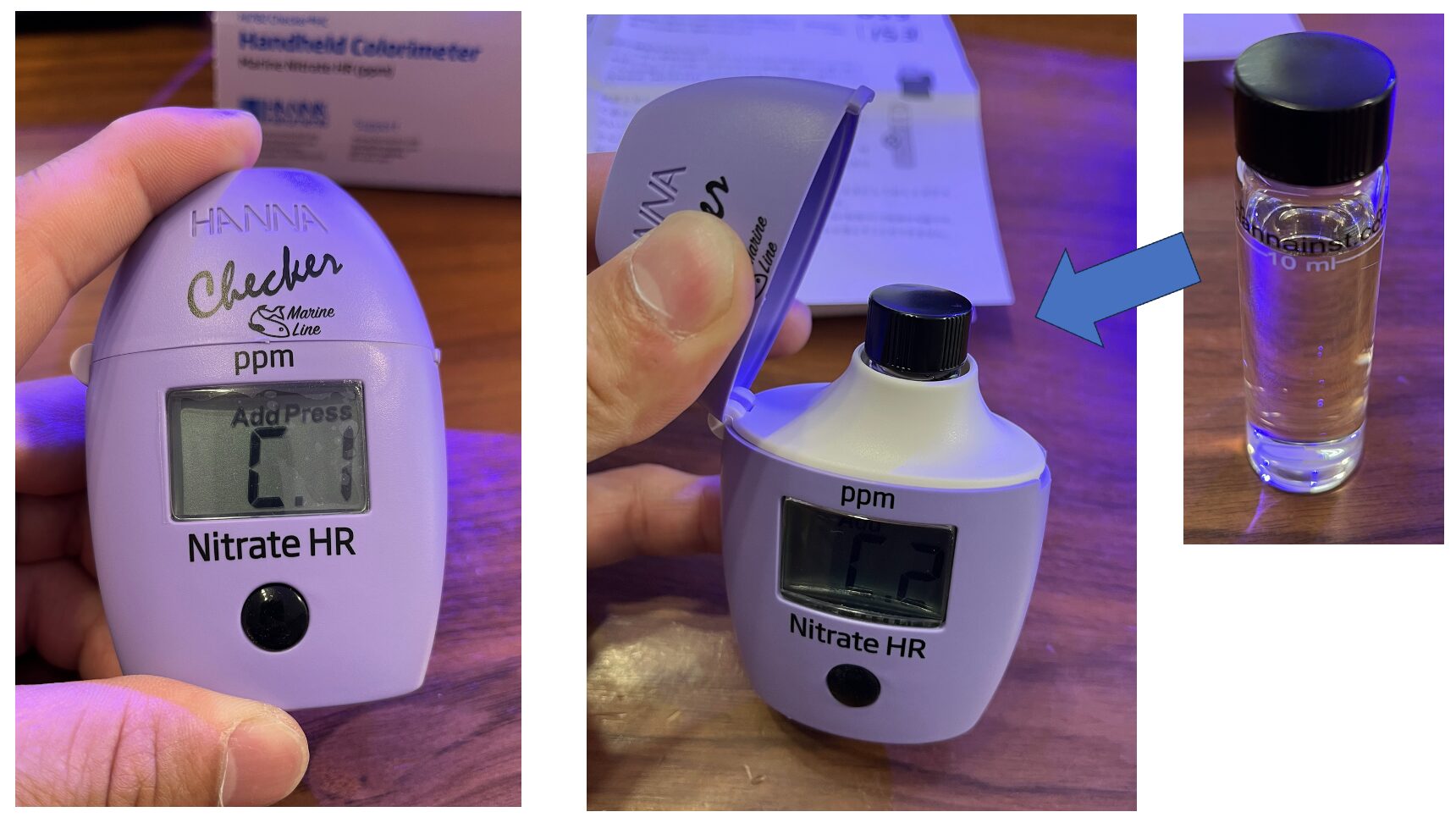

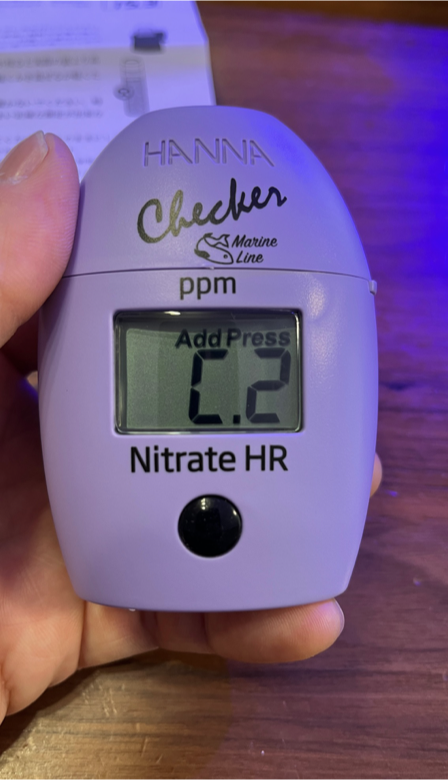

まず中央にある黒い電源ボタンを押して電源を入れます。

上のような表示(C.1)が出たら準備完了です。

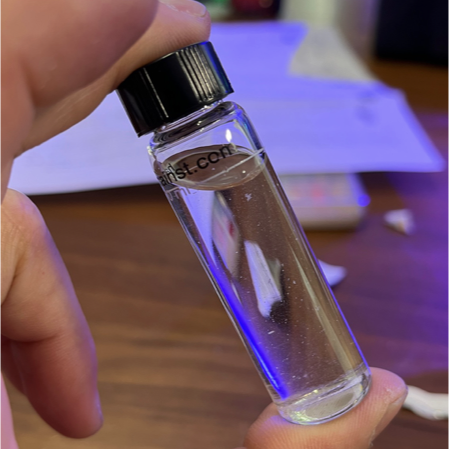

次に試験用のビンにスポイトで水槽の海水を10ml入れます。

ビンに10mlのラインがありますので、これに合わせればOKです。

付属しているスポイトは3mlのため、3、4回実施しないといけないため、10ml以上のシリンジを別で100均で用意すれば時短になります!

中のビンが汚れている可能性もあるため、一度ビンを振って、汚れと一緒に海水を捨てましょう。

再度10mlを入れます。

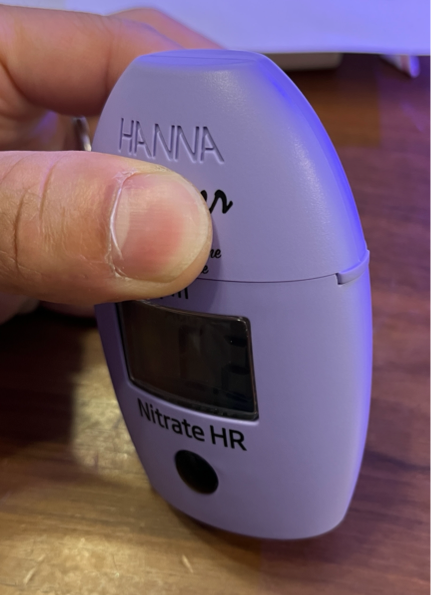

入れたらビンのフタを締めて、本体にセットしていきます。

本体を開ける方法ですが、親指と人差し指で写真のようにつまんだ状態で持ち上げればカパッと開きます。

ビンをセットしたらそのまま被せて押し込めばオッケーです。

黒いボタンを一度押します。

上の写真の表示(C.2)になったら再度ビンを取り出し、試験薬を1袋入れていきます。

一度海水のみを入れた理由としては、色の変化がない状態を記憶させるためです。試験薬を入れると硝酸塩濃度によって、海水が色づき、その色の差で数値を出すらしいのです。

試験薬をビンに入れるのですが、試験薬を開ける時にはハサミがいいです。

手でも開けることができますが、切り口がボサボサになってしまい、ビンに入れる際そこで止まって入れづらくなります。

ハサミで切り口を綺麗にしておくことで、スルっとビンに薬品が入っていきます。

ちなみにこの薬品が目に入ったりすると大変ですので、取り扱う際は注意しましょう!!

フタをしっかりと締めたら、2分間振りましょう!!

ちょっと長いですね・・・

2分間振ったら、また本体にセットします。

最後に中央の黒いボタンを押し続けます。

すると画面で7分のカウントダウンを始めてくれます。

ちなみにこの7分後にアラームが鳴ったりしないので、別の作業などを並行して行なっている場合は、スマホなどでべつのタイマーをセットすることをオススメします。

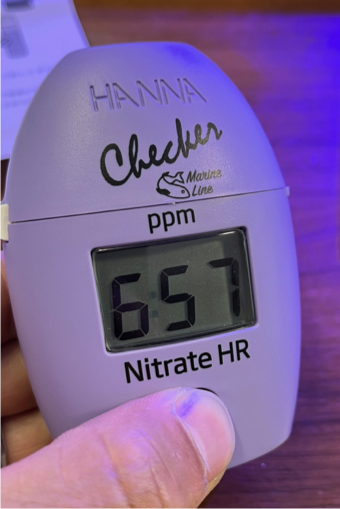

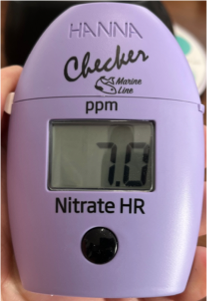

7分経過したら自動的に、現在の硝酸塩濃度を表示してくれます。

結果は7ppmというのがわかりました。

使用してみた感想

手順が複雑ではないため、慣れるととても簡単に検査ができます。

なにより、数字であなたの水槽の硝酸塩濃度はこれです!って教えてくれるのはとてもありがたいです。

また、試験薬も1回ごとに密封されているため、開封してからの酸化だったり劣化というのを気にしなくていいというのは嬉しいですね。

残念なポイントというほどではないですが、試験用のビンの口が小さいため試験薬が入れづらいというのがあります。

ただ、これも慣れるとスムーズに入れることは可能になります。

そして、試験薬を入れてから振る作業に2分かかりますが、他の工程が少ない分しょうがないのかなと思います。しっかりと混ぜないと正確な値が出ませんしね!

この測定器本体のケース自体は大きくて場所をとるのですが、本体とビン、試験薬だけをまとめておけばとてもスッキリします。他の試験薬と一緒に保管する際にもコンパクトでいいと思います。

総合的には大変素晴らしい測定器だと思います!!

あとは値段が高いというだけです・・・

本体と試験薬10回分で14,000円くらいします。

試験薬だけでこの値段は・・・と最初は思ってましたが、頻繁に実施する測定が楽になり分かりやすくなると考えるとそれくらいするのは妥当なのかもしれませんね。

RedSeaと比較してみよう

次にアクアリウム大手のRedSeaの試験薬と比較してみましょう。

レッドシーにも硝酸塩測定キットはプロ用とそうでないものがあります。

プロ用でないものは0から250ppmまで測定できるのですが、誤差が2ppmとのことです。

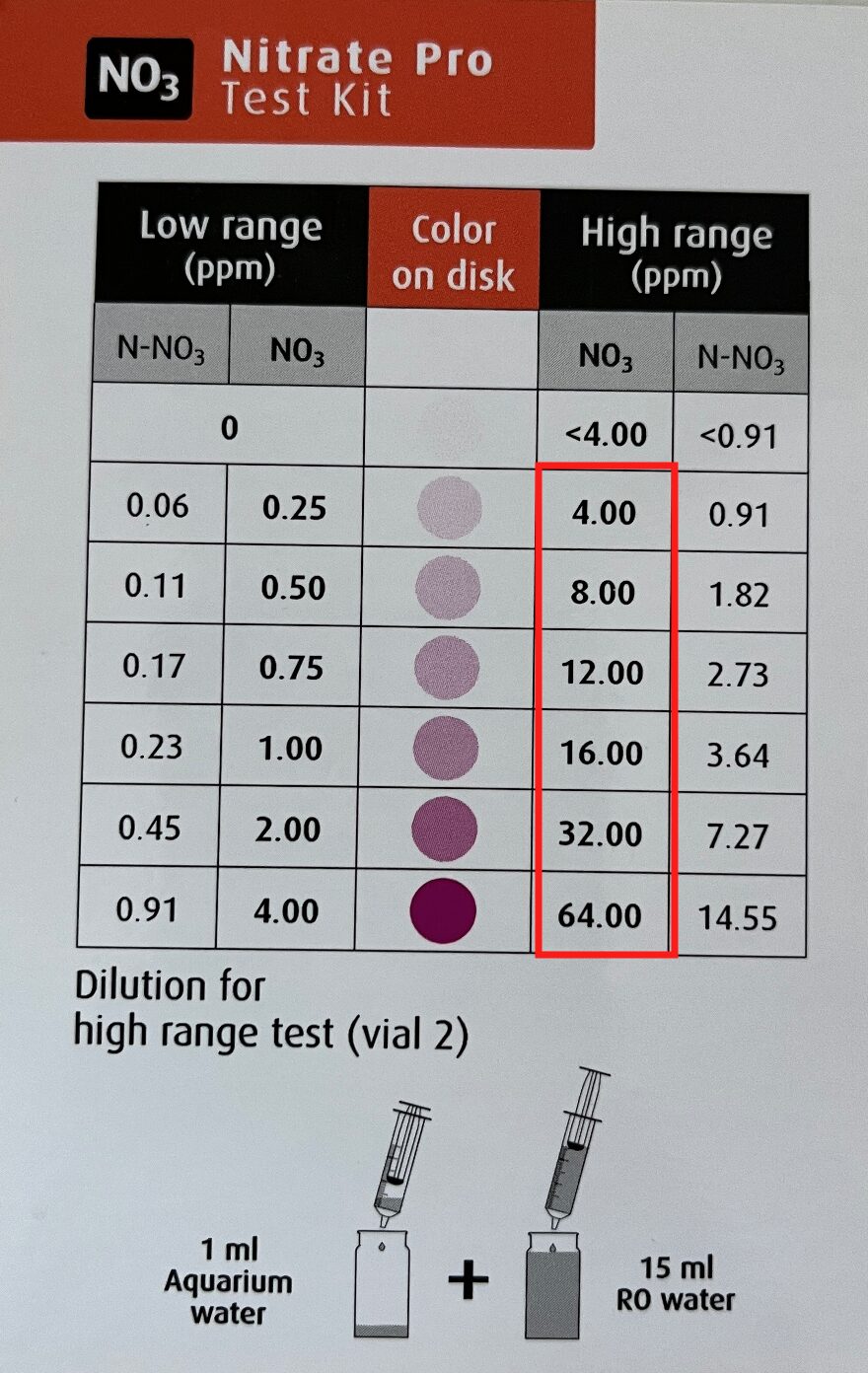

一方プロ用は測定範囲が0から64ppmまで測定でき、誤差が0.125ppmでありより正確に測定が可能です。

今回は硝酸塩プロの方と比較してみましょう。

RedSea硝酸塩プロの測定

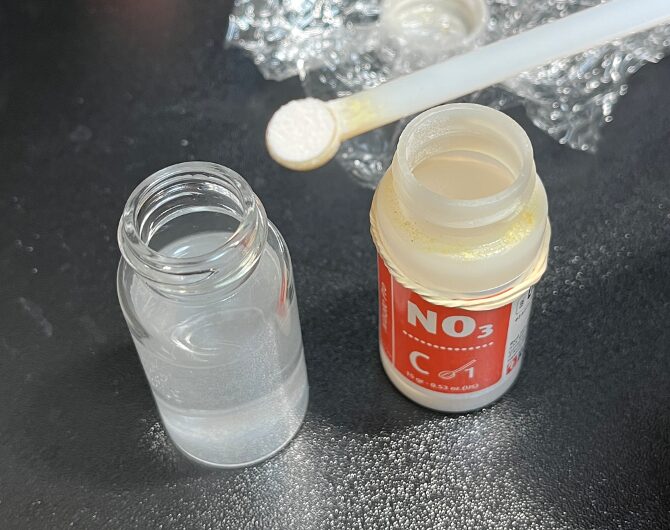

こちらがレッドシーの硝酸塩測定キットのセット内容です。

キットの中身は、説明カード、硝酸塩試験薬ABC、試験用ビン2つ、色を確認するやつ、飼育水の海水用シリンジとなっています。

写真の大きなビンには水槽の海水が入っています。

写真のようにセッティングします。

外側のビンは色の確認に使用します。

下の円盤を回してその色に変えていき、近いものを読み取るという方法です。

なので、外側は飼育水のみで透明なままにしておきます。

これから試験薬を入れるビンは最後に円盤の中央におきます。

中央の底は白色になっているため、試験薬によって色づいた色と外側の色を比べるのです。

試験薬Aを飼育水に5滴入れます。

そして、10秒間混ぜます。

そこまで強く振る必要はないので、蓋は閉めなくても大丈夫です。

付属のミニスプーンですり切り1杯を入れます。

そして、1分間混ぜます。

混ぜる際には蓋をしてしっかりと混ぜないとなかなか綺麗に溶けてくれません。

この蓋をしっかりと閉めても漏れてくることがあるので注意が必要です。

そういう場合はサランラップをかましてから蓋を閉めると、漏れる心配がなくなります。

試験薬Cを同じくすり切り1杯入れます。

この試験薬Cはお酢のような独特なすっぱい匂いがしますので注意です。

入れたら、また蓋をして20秒間混ぜます。

混ぜ終わったら、9分待ちましょう。

9分経過すると写真のようなピンク色になっていきます。

硝酸塩の値が0だと、透明なままです。

こちらのビンを円盤の中央にセットします。

そして、円盤のプレートを回すと外側の色が変化していきます。

試験薬を入れた中央のビンと比較して、同じ色または近い色を探します。

この時、ビンの蓋は開けておきましょう。

ここでぴったりの色があれば、それが硝酸塩濃度となります。

薄暗いとわかりづらいため、白色のデスクライトなどがあれば見やすくなります。

この写真でいえば、4ppmかそれ以上あるような感じがします。

4ppm以上ありそうな場合は、別の方法で測定が可能です。

試験薬を入れた海水を一度捨てます。

水でよく洗った後、また飼育水でビンを洗います。

その後、飼育水を1ml入れ、さらに浄水器などで作ったできるだけ綺麗な水を15ml入れます。

合計16mlになったところで、また先ほどと同じ工程を繰り返します。

そして色を比べてみます。

先ほどの円盤での数値をもう一度読み取ってみましょう。そのあとに説明カードの裏を確認します。

確認できた数値の右側にある赤枠の数値を確認します。

円盤で0.5だとすると8ppmというのがわかりました。

以上がレッドシーの硝酸塩測定キットの工程です。

レッドシーとしては硝酸塩はできるだけ少ないのが理想的としており、低い濃度を測定するのに特化している感じがします。

高い値も測定できるのですが、その際にRO水のような綺麗な水で薄めないと正確な値が出ない可能性があるため注意が必要です。

そして、値を色で判断して読み取るというのも人によってはズレる可能性もある気がします・・・

RedSeaとハンナ、どっちがいい?

作業のしやすさ

まず使用するものがレッドシーよりもハンナの方がスッキリしています。

レッドシーの試験薬は3つあり、ABCと順に入れていき、その間に混ぜる作業が発生します。

ハンナに関しては、試験薬1つを入れて1回混ぜるだけなので、とても楽です。ビンも一つしか使用せず必要な海水が10mlとレッドシーより少ないです。

作業のしやすさに関しては圧倒的にハンナの方が楽です!!

数値の読み取りやすさ

もうこれに関しては間違いなくハンナでしょう。

レッドシーであればこの色はこの値?いやこの半分くらいか?みたいな感じで読み取りづらいです。

誤差が0.125と少ないですが、人間が読み取る際の方が誤差が生じるような気がします・・・

少し暗いと全く計測できません。

それに比べてハンナは数値で一発ドンです。わかりやすすぎる!!

ハンナの誤差が2ppmというのが気になりますが、2ppmの誤差があるかもしれないということであり、許容範囲でしょう。

金額について

あとは金額の問題ですね。

まずはレッドシーです。

本体のキットを購入すれば100回分の測定ができます。

この金額が約8,000円

1回あたり80円くらいでしょう。

詰め替え用も購入することができ、100回分で約4,500円です。

本体と詰め替え用を合わせた1回あたりの金額は63円くらいです。

ハンナはどうでしょう。

本体のキットの購入で10回分の測定ができます。

この金額が約14,000円

1回あたり1,400円くらいです。高いっ

詰め替えの購入もでき、25回分で約4,000円です。

本体についてくる10回分はすぐに使用してしまうため、詰め替えの購入は必須でしょう。

本体と詰め替えを合わせると、1回あたりの金額は514円くらいでしょうか。

結果は圧倒的にレッドシーの測定キットの方が安いです。

結論

お金に余裕があるのであれば、ハンナがいいでしょう。

使いやすいし、数値も見やすいです。

ただ、サンゴ飼育のために硝酸塩を測定したいが、低い予算がいいということであれば、ひとまずレッドシーの購入をオススメします。

測定するのが習慣になり、定期的な硝酸塩の測定をもっと楽に行いたい!ということであればハンナの測定キットを試してみる価値は大いにあります!!

一度ハンナのデジタル表示の測定器を使用してしまうと、レッドシーには戻れません・・・

コスパはいいかもしれませんが、それくらいの価値があるのがハンナの測定キットです!

最後に

海水魚の飼育のみではもっと簡易的な紙を水につけるだけのものでもいいかもしれません。

しかし、サンゴ飼育をしっかりと行うためには硝酸塩濃度は正確に測定する必要があります。

定期的に測定する際に、工程が少なく、より見やすければ水質検査への億劫さも無くなります。

以前からレッドシーの測定キットを何年も使用してきましたが、今回紹介したハンナの測定器に変えてから、硝酸塩の測定が非常に楽にできるようになりました。

さすがに全ての測定をハンナで行うとなるとお金が消えていくため、KH、カルシウム等はレッドシーで行い、硝酸塩のみハンナで行うようにしています。

もし興味があるのであれば、ぜひお試しください!

最後まで見ていただきありがとうございました。