こんにちは、harutoです。

こんな人に読んで欲しい

・コエダナガレハナサンゴの飼育方法や飼育難易度について教えてほしい!

・ユラユラ系のLPSの仲間を飼育してみたい!

・サンゴ初心者からステップアップしていきたい!

今回は、サンゴの中でも少し難易度の上がるユラユラ系LPS、コエダナガレハナサンゴについて解説していきます。

コエダナガレハナサンゴとはどういうサンゴ?

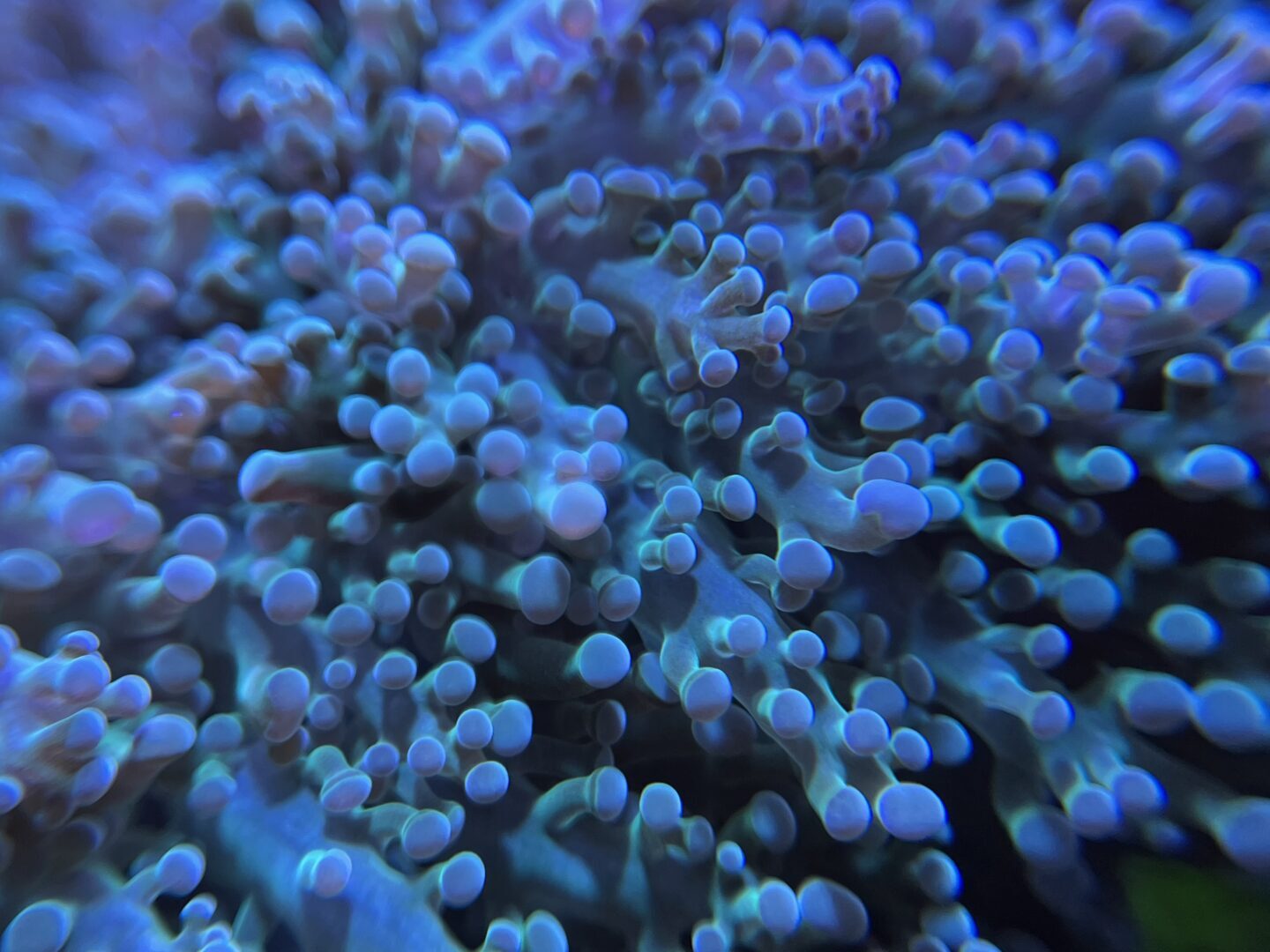

コエダナガレハナサンゴはショップなどでは「タコアシサンゴ」とも呼ばれます。むしろタコアシのほうが一般的なのでは?と思えるほどです。

写真を見ればわかるのですが、タコの足の様にブツブツ状の出っ張りを持っています。

コエダナガレハナサンゴは固い骨格を持っているハードコーラルの仲間であり、その中でもLPSという種類に分類されます。

ハードコーラルとは

訳すと「固いサンゴ」というとおり、固い骨格を持っています。ふわふわユラユラとイソギンチャクのように柔らかそうな見た目をしていますが、根本には固い骨格があり、そこからふわふわしたポリプを出します。死んだら骨格が残るのが特徴です。ソフトコーラルよりも水質に敏感で、飼育難易度が高くなると言われています。

LPSとは?

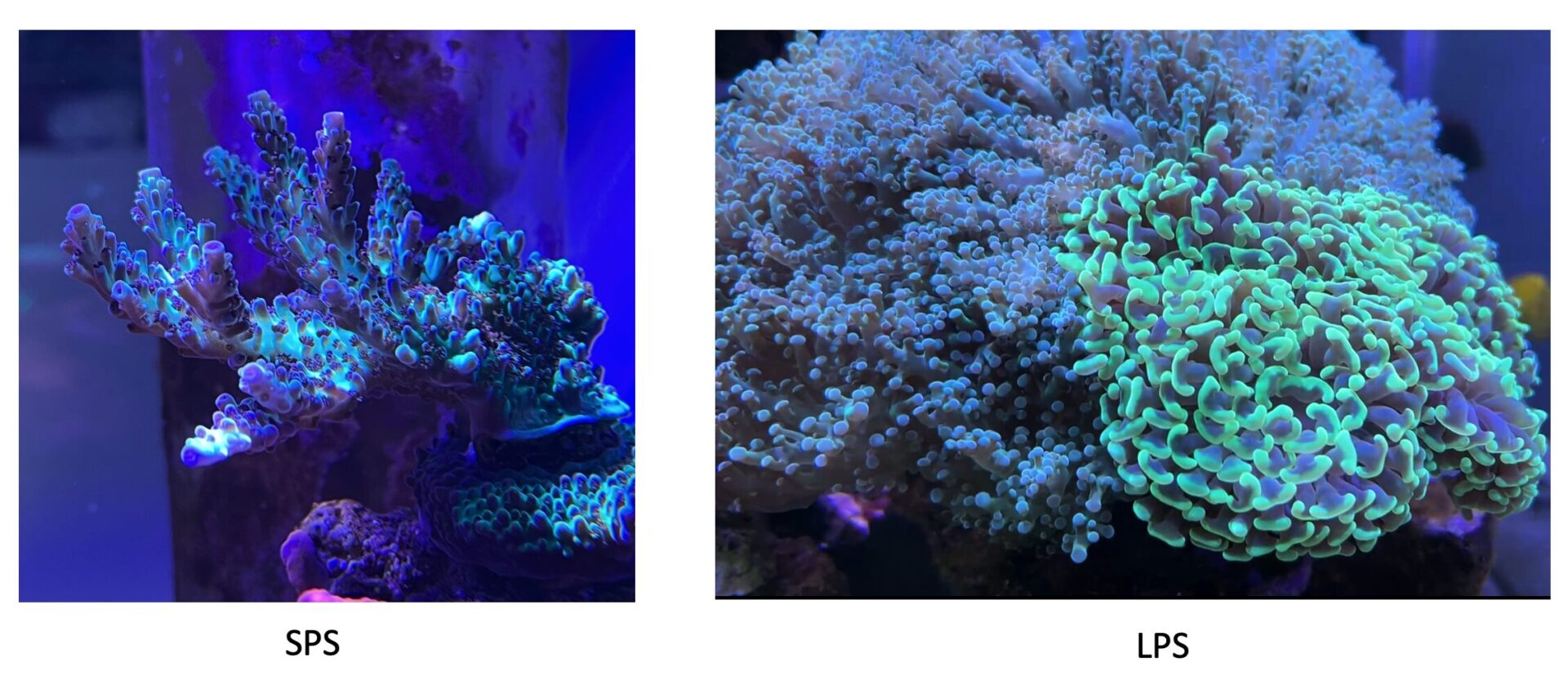

ハードコーラルはさらにポリプの大きさの違いから、LPSとSPSとに分かれていきます。ポリプが大きいものがLPS(Large Polyp Stony)、ポリプが小さいものがSPS(Small Polyp Stony)です。見るからにトゲトゲしていて固そうっていうのがSPS、ゆらゆらふっくら柔らかそうなやつがLPSっていうイメージです!

コエダナガレハナサンゴは、色のレパートリーが多く、グリーンやオレンジ、蛍光グリーンなどがあります。

中でも蛍光クリアグリーンなどはとんでもなく美しいです!

骨格が枝状のものはタコアシブランチと呼ばれており、この枝が分裂してどんどん大きくなっていきます。

照明が消えた後、ポリプを引っ込めるので骨格が見える様になります。最近はカクレクマノミの寝床と化しています。

サンゴ飼育を始めた際に最初に憧れたサンゴで、個人的にですがミドリイシなどのSPSよりもこういうユラユラ系の方が動きがあって好きです。

コエダナガレハナサンゴの飼育難易度は?

コエダナガレハナサンゴなどのLPSの仲間は、ソフトコーラルよりも一般的には難しいとされています。

ウミキノコやトサカを上手に飼育していたとしても、この種のサンゴを入れた途端にダメになってしまうというのが多々あります。

しっかりとした水質管理を行う必要があるため、初心者には難しいと感じるかもしれません。

コエダナガレハナサンゴのようなユラユラ揺れる系のサンゴを上手に飼うコツですが、どれだけ水槽の環境を安定させることができるかだと思っています。

水槽の環境を安定させるというのは、水温、塩分濃度を常に一定にし、硝酸塩やKH、カルシウムなどの水質パラメーターが頻繁に上がったり下がったりの変動がないようにするということです。

ソフトコーラルと違うところは、環境の急激な変化によって、すぐにダメになってしまうところでしょう。

ソフトコーラルだと一度調子を崩しても復活してくれる印象がありますが、コエダナガレハナサンゴなどは一度ダメージを受けるとそのままダメになっていき、骨格だけになってしまいます。

状態が良ければ復活してくれるのですが、弱っていたり小さい個体だったりした場合はすぐにダメになる気がします・・・

何よりも水槽環境の安定化が重要です。

水槽の環境を安定させるという意味では、大型水槽の方が圧倒的に飼育しやすいと言えるでしょう。

小型水槽になればなるほど難易度は上がります。

自分の水槽は100リットル程度の中型水槽ですが、失敗なく飼育できています!

定期的な水換えを行い、必要な主要元素を補いながらしっかりと水質を維持していけば問題なく飼育できるサンゴです。

少し難しいかもしれませんが、挑戦し甲斐があります!

コエダナガレハナサンゴを飼育するための環境

自分が感じた飼育のポイントをお伝えしていきます。

近縁種であるナガレハナサンゴと飼育のポイントはほぼ一緒と考えて大丈夫です。

水温について

温度変化に対する耐性がどこまであるかはわかりませんが、25度前後をクーラーで維持すれば問題ありません。

ただ、夏場の水槽の引越し等で、衣裳ケースで1日入れておいた際に、28度くらいに上昇しましたが、それくらいの温度変化にはなんとか耐えてくれました。

以前、クーラーが25度にしようと稼働していたけど、センサーが壊れていて、22度近くまで冷やされていることがありました。

その時もなんとか持ち堪えてくれました。

温度変化はできるだけなくし、25度前後を維持していきましょう。

水質について

次に水質です。

水槽を一目見ただけでは透明そうであっても、その中にはとても多くの成分が入っています。

ありすぎると害になるものや、逆に不足してしまうとダメな成分などがあり、それらがちょうどいいバランスになっているとサンゴの調子は上がっていきます。

サンゴの不調の原因のほとんどがこの水質によるものだと感じます。

水質をしっかりと管理して、コエダナガレハナサンゴを状態よく飼育できれば、もう初心者ではないと感じます。

それぐらい飼育が難しいサンゴと言えるでしょう。

硝酸塩とリン酸塩

硝酸塩やリン酸塩は低めに抑えた方が、全体的に大きく広がって綺麗にユラユラしてくれます。

定期的に硝酸塩とリン酸塩の値を測定し、自分の水槽の値を把握しておくことをオススメします。

硝酸塩はゼロよりは少しある方が調子がよく感じました。一桁台の濃度に抑えていれば問題ないでしょう。

高くても10前後に抑えましょう。

リン酸塩は少ないに越したことはありません。

自分の水槽はほとんどゼロですが、とても綺麗に大きく成長してくれています。

硝酸塩、リン酸塩について詳しく知りたい方や値をコントロールしたい方はこちらも確認してください!

主要元素たち

カルシウムやマグネシウムなどの主要元素については、しっかりと管理した方が長く飼育できます。

特に気にしていなくて状態よく飼育されている方でも、急激な変動によって一気にダメにしてしまうという可能性があります。

長期的な飼育を目指すのであれば、硝酸塩やリン酸塩と同様に定期的な水質のチェックは行いましょう。

気にするべき値は、KH、カルシウム、マグネシウムです。

KHは8前後、カルシウムは430前後、マグネシウムは1300前後を目標にしましょう。

この値が絶対ではないですが、この値の前後をキープすることができれば問題なくサンゴは飼育できると思います。

私の水槽ではこの周辺の値のキープでソフトコーラルからミドリイシなどのSPSも問題なく飼育できています。

ここで大事なのは値の数値よりも、その決めた数値の変動をいかにさせないかだと思います。

間違いない方法は、1日に消費される主要元素たちの値を確認し、添加剤を使用し毎日補給してあげることで変動は限りなく抑えられます。

この3つの中では、KHの減少が特に大きいです。

油断しているとすぐに値が下がって、サンゴが不調を訴えてきます。

長期飼育を目指して、水質維持に取り組んでみましょう!

各主要元素たちの記事は別でまとめてますので、こちらも確認してください。

水流について

ポリプ全体がゆらゆら揺れるくらいがちょうどいいです。

ただし、水流の直撃は避けましょう。

ランダムな水流を全体的に当てれたらなおよしです。

よく飼育方法が記載されている記事とかみると「強すぎず、弱すぎず」ってのを見るんですけど、その調整が難しいんですよね・・・

水流の強弱をつけて本当の海のような「ザブンザブン」を再現できる高性能な水流ポンプも出ていますので、もし余裕があるのであれば購入するのがおすすめです。

照明について

強力な光は必要としないが、ある程度の光はあった方がいいでしょう。

弱い光でも飼育はできると思いますが、しっかりとしたサンゴ用のLED等を当ててやることで、ポリプが大きく綺麗にユラユラしてくれます。

餌は必要?

特に必要はなく、光合成だけで十分成長します。与えるとしたら、レッドシーのリーフエナジー等、液体フードを与えましょう。

飼育ポイントまとめ

水温

25℃前後をキープしましょう。

水質

硝酸塩、リン酸塩はできるだけ少ないほうがいいので、添加剤で下げるか、定期的な水換えを行いましょう。

KH、カルシウム、マグネシウムの値を一定に保ちましょう。目標値はKHは8前後、カルシウムは430前後、マグネシウムは1300前後です。

水流

強すぎず、弱すぎず、全体がゆらゆら揺れるのがちょうどいいです。直撃は避けましょう。

光

サンゴ用のLEDが理想!

餌

特に必要はないが、与えるなら液体サンゴフードを。

コエダナガレハナサンゴの毒性と配置について

コエダナガレハナサンゴの毒性は強いです!

ポリプの先端がちぎれて他のサンゴの上に落下した場合、そこだけサンゴが死んでしまいます。

おそらく、自分の周りの生き物を爆撃させるためにわざとポリプを飛ばしているのではないだろうか・・・

これがちぎれて飛んでいきます・・・

落下してすぐに取り除けばいいのですが、遅くなるとこんな感じでやられてしまいます。

ここから回復してくれることもあれば、そのままダメになってしまうこともあります。

それぐらい毒性は強いです。

爆撃機でこれだけ強いのであれば、ユラユラ揺れているポリプに接触しても当然やられてしまいます。

ですので、できるだけ他のサンゴとは距離をとりましょう。

この種のサンゴはスイーパー触手と呼ばれる長く伸びた触手で近接しているサンゴを攻撃してきます。

少し離しているだけではこの触手にやられる可能性がありますので、余裕を持ってサンゴを配置させましょう。

ただし、同じチョウジガイ科と呼ばれているユラユラサンゴの仲間のナガレハナサンゴとは隣同士でも問題ないです。

ぴったりくっついていても全く問題ありません。

レイアウトする場所ですが、水流が直撃せず、全体的にユラユラ揺れる場所であれば比較的どこでもいいと思います。

水槽の上部でもいいですし、中間、下部でも問題ありません。

ただし、先ほども言ったとおり毒性はとても強いです。

そのため、落下して他のサンゴの上に乗っかれば、下のサンゴはダメになります。また、コエダナガレハナサンゴの上に落下してきても終了です。

コエダナガレハナサンゴをライブロック上に乗せる際は、ヤドカリやシッタカ貝に押されても動かないように、コーラルグルーやホールドファストなどでしっかりと固定しましょう。

周辺にいるサンゴも落ちてこない様に固定するのが無難でしょう。

コエダナガレハナサンゴの成長記録

コエダナガレハナサンゴがどの様に成長していくのかを見ていきましょう。

水槽に入った際の様子がこちらです。

初めてユラユラ系のLPSを飼育するということで、水質管理に燃えていたのを覚えています。

そしてこちらが約10ヶ月くらい経過した頃の様子です。

全体的に大きく広がっています。

最初は1株だったのが、2つに分裂してから成長スピードが爆速になったような気がします。

2株から4株、8株とどんどん増えていきました。

そしてさらに1年くらいが経過したのがこちらです。

でかくなりすぎです。

場所も隅っこに追いやられてしまいました・・・

毒が強くてみんなの近くには置けません・・・

ポリプをしまった状態だとよくわかるんですが、すごい枝分かれしています。

成長してくれるのは嬉しいのですが、こうなってしまうと狭い水槽だと置き場所がなくなってしまいます。

他のサンゴも攻撃されますので株分けしていきましょう。

コエダナガレハナサンゴを株分けしよう!

カット方法

ソフトコーラルならカッターやハサミで簡単にカットして株分けできるのですが、ハードコーラルとなるとそうはいきません。

しかし、結論ニッパーがあれば大丈夫です。

ショップではアクアソーという専用のカットマシンでカットします。

このアクアソーは海水を噴射しながらカットしていくため、サンゴへのダメージが少なく何よりパワーが違います。

こう言うやつです。

とても欲しいですが、この機械の置き場所がない、そして金額が高いということで、アクアソーは無理です。

アクアソー的な感じで海水の入れたバケツにレシプロソーでやって見たのですが、刃が固定されていないためすぐブレるし、硬くて全然切れていきません。そして非常に危険です・・・絶対にやめましょう。

ニッパーで簡単にカットできます。

スパッとカットというよりは削りながら切っていくみたいな感じです。

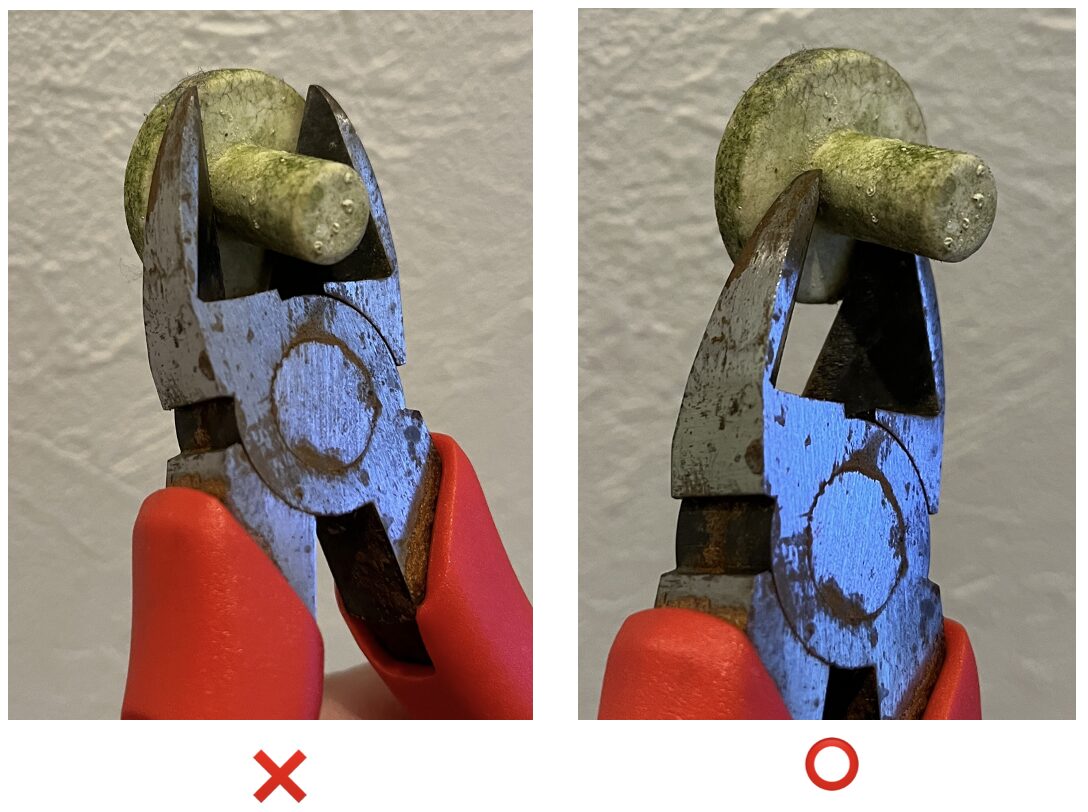

まずカットの場所ですが、柔らかい白いところ(ワックス)ではなく、黒い部分をカットしていきましょう。

あまりにワックス部分に近いと、予想外に割れてしまった際にダメージが大きくなるので、できるだけ根本の方がいいでしょう。

この部分はいくら切ってもあまりダメージはありません。

カットしたい部分にニッパーを当てて、数回削りながら切っていく感じです。

無理に切ろうとしないで、少しずつです。

意外と柔らかく、簡単に削っていけます!

薬浴させよう!

サンゴ本体にメスを入れるソフトコーラルなどは、弱っているため病気に感染するのを防ぐ目的で薬浴しています。

今回の様に根本の骨格をカットした場合、細菌の感染等は個人的にはあまりなさそうに思えます。しかし、活力回復の意味合いから私は薬浴しています。

薬と言っても、中身はヨウ素です。

細菌類からの感染を予防し、さらにすでに抵抗力が低下したサンゴに再び活力を与えるための活性剤なのです!

うがい薬みたいなこちらのリーフディップを海水に規定量混ぜると、ディップ液の完成です。

カットしたあとはこのディップ液に浸しましょう。

時間は1分くらいで十分です。

説明書きにはもう少し長い時間つけるよう書いていますが、カットしたてのサンゴであればこれくらいでいいらしいです。

土台に乗せよう!

これはカットの前にやっておいてほしいことですが、カットしたコエダナガレハナサンゴをくっつける土台を用意しましょう。

小さめのライブロックやプラグがいいでしょう。

安いもので大丈夫です。いっぱい入っている方がお得だったりします。

そして、ホールドファストというサンゴ固定用のパテとコーラルグルーという接着剤も用意します。

このパテは2色のパテを混ぜ合わせると、固まるものでライブロックにサンゴをしっかりと固定したい時などに使用します。

コーラルグルーでは弱い時などに補強として使用したりします。

プラグの上にコーラルグルー、そしてパテを乗せます。

サンゴ本体が大きいのであれば、余裕をもった大きさにしましょう。

さらにその上からコーラルグルーを塗ります。

グルー、パテ、グルーのサンドイッチです!

その上にカットしたサンゴを乗せましょう。

ここで安定して接着させるために、カット面はできるだけ平にしておく方が乗せやすいです。

プラグの下の突起が邪魔であれば、事前にニッパーでカットしておきましょう。

コツとしては、ニッパーの先端部分のみをプラグにあて、思い切り力を込めます。

海水を入れたバケツの中でやることをオススメします。

カットしてもユラユラポリプが広がっています!

まとめ

海水水槽を始めたばかりの方はこのユラユラ揺れる綺麗なコエダナガレハナサンゴに憧れるのではないでしょうか。

私もその1人で、飼育したいけど簡単ではないイメージでした。

実際に飼育してみた感想としては、しっかりと水質を管理していれば100リットル程度の水槽でも十分に飼育が可能であるということがわかりました。

LEDライトの下で綺麗に光ってユラユラしている姿はいつまでも見ていられます。

そこまで簡単なサンゴではありませんが、飼育に挑戦してみる価値は十分にあるサンゴだと感じます。

是非みなさんも飼育してみてください!

最後まで見ていただきありがとうございました。