皆様、お疲れ様です。

harutoです!

こんな人に読んで欲しい

・タバネサンゴを飼ってみたいけど、難易度がわからない・・・

・LPSに挑戦してみたい!

・すぐ成長するサンゴを飼ってみたい!

今回は、LPS初心者にとてもおすすめのサンゴ、タバネサンゴについて解説していきます。

タバネサンゴとは

タバネサンゴは別名、キャンディコーラルとも言われており、小さなサンゴ個体が集まり、花束のような群体の形をしています。

一つ一つは確かにキャンディのような可愛らしいサンゴですが、それが成長していくとドーム状に広がっていきます。

気づいたらこんなに大きくなっていたというのがよくわかるサンゴなので、飼育していてとても楽しいです。

サンゴの色ですが、灰色、褐色、緑などがあります。

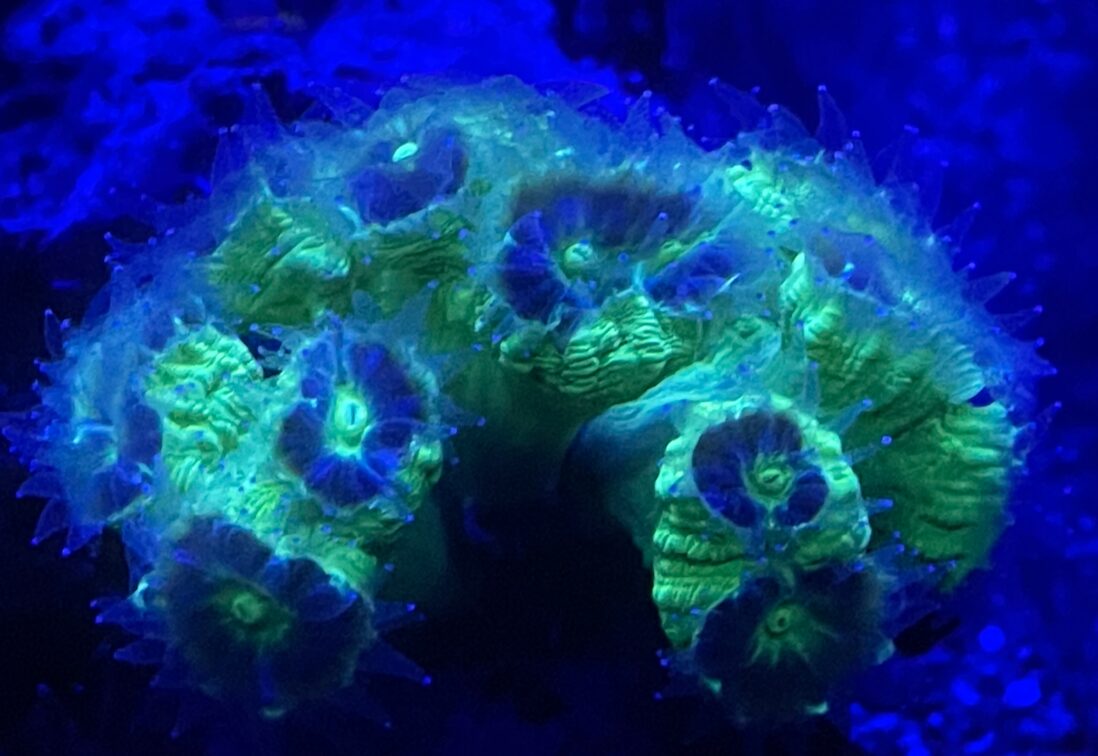

私が飼育しているものは、ビカビカのメタリックグリーンのタバネサンゴですが、

ブルーのLEDライトの下でビッカビカに光輝いています。

売られている個体としては、フラグや小さいブロックに乗った小さなタバネサンゴですが、数ヶ月、数年で水槽の主役にもなれるぐらいの存在感を示してくれます。

個人的な意見ですが、初めから大きい個体を買うよりも小さな個体からドーム状に育ててみてほしいと感じます。

綺麗に大きく成長してくれたときはとても嬉しいです。

調子がいいと、骨格から柔らかそうなプクプクしたポリプが膨らみ、水流によってゆらゆらします。

シャインマスカットのようなプリッとしたサンゴなので、なんだか美味しそうです。

ポリプを膨らませるだけで、触手を長い距離伸ばしたりしないので、近くにデリケートなサンゴがいても問題ありません。

タバネサンゴの飼育難易度は?

飼育難易度ですが、水質の変化にも強く、サンゴ初心者の方でも十分挑戦できるサンゴです。

硝酸塩の値をコントロールする際に、硝酸塩値を急激に上げすぎてしまった際に、コエダナガレハナサンゴなどのユラユラ系サンゴは調子を崩してしまいましたが、タバネサンゴは全然へっちゃらでした。

あくまでも私個人の意見ですが、海水魚やソフトコーラルなどの丈夫なサンゴを問題なく飼育できている状態であれば、次のステップアップにはとてもいいサンゴです。

ただ、いくら飼育しやすいとはいえ、サンゴはサンゴです。

簡単ではないですので、水質の維持などはしっかりと行いましょう。

そして、他のサンゴにも言えることですが、他のサンゴとの接触には要注意です。

特にナガレハナサンゴなどのユラユラ系サンゴは予想以上にポリプを伸ばします。

少しでも接触してしまうとそこからどんどん弱っていきます。

また、タバネサンゴの上にユラユラ系サンゴなどの毒性が強いサンゴを配置している場合も注意が必要です。

何かの衝撃でユラユラ系サンゴが落下して、タバネサンゴの上にダイブしてしまうと、もうサヨナラです。

すぐに落下しないように固定することがおすすめです。

固定方法は下の方にも記載していますが、ホールドファストやアクアリウムグルーなどの接着剤で簡単には動かないようにすることが重要です。

タバネサンゴを飼育するための環境

水質の目標値

これはアクアリストによって目標とする数値は異なりますので、一概には言えません。

一般的に言われている数値と参考までに私の水槽で管理している値をお伝えします。

この値をキープしていれば問題なく飼育はできると思います。

【一般的な数値】

硝酸塩 NO3 2〜10ppm

KH 7〜11ppm

カルシウム Ca 370〜450ppm

マグネシウム Mg 1300〜1450ppm

リン酸塩 PO4 0.01〜0.1ppm

【自分の水槽の値】

硝酸塩 NO3 約1.5ppm

KH 約8ppm

カルシウム Ca 約430ppm

マグネシウム Mg 約1400ppm

リン酸塩 PO4 0ppm

カルシウムが370〜450という範囲でキープしましょうと言われても、範囲広すぎだろって思いますよね。

とりあえず飼育するだけであればこの範囲に設定しておけばいいのです。

成長を早くしたいのであれば450付近まで値を高くします。

それに伴い、マグネシウムなどの値も全体的に上げる必要があります。

成分はバランスがとても大事になります。

そこまで成長のスピードを考えないのであれば、最低限の値で維持していきます。

重要なのは、この値と決めたらその値をキープすることです。

KHで言えば、朝は9で夜には7になっている状況であれば、変動が大きすぎます。

範囲内の値だとしても、変動が大きいとサンゴへのストレスが大きくなるのです。

これは他のサンゴにも同じことが言えます。

水質に敏感で難しいと言われているサンゴはこういった変動で一瞬にして死んでしまいます。

とにかく最初のうちは数値の維持に全力を注ぎましょう。

可能であれば、1日に消費する各成分の量を確認し、その消費量に合わせた添加剤を毎日添加するのが一番安定します。

ただ、初心者にはちょっと難しいし、面倒だと思うかもしれません。

そういう場合に一番手軽にできる水質維持の方法は、定期的な水換えです。

週に1度、全体の10分の1の量で水換えを行うことで、これらのパラメーターの維持をしてくれます。

1週間で失ったカルシウムなどの成分を水換えによって補います。

タバネサンゴであれば、定期的な水換えだけでも十分に飼育は可能かと思います。

参考までに、それぞれの値について解説します。

硝酸塩 NO3

2〜10ppm

この数値に関して、LPSなどのプクプク系のサンゴは硝酸塩がゼロになると、なんだかしょぼくれます。

死にはしないんですが、お店で見たプクプクの姿からは離れてしまいます。

なので2ppmくらいあった方が調子がいいと思います。

ただ、ありすぎると害です。どれくらいまでなら耐えられるか実験したわけではありませんからなんとも言えませんが、10ppm以内をキープしているのが理想的です。

濾過能力が高すぎると硝酸塩がゼロということがありますので、魚を増やしたり添加剤を入れたりして調整しましょう。

また多い時にも添加剤が効果的です。

具体的な調整方法についてはこちらを確認してください!

炭酸塩硬度 KH

7〜11ppm

この値が少ないとサンゴの不調に直結します。

まずはKHの値の維持を考えましょう。

KHの役割としては、pHの維持、サンゴの骨格形成、光合成のための炭素源などです。

難しいですが、とにかく超重要な項目です。

そしてKHの変動ができるだけないように毎日減った分の量を添加剤で補うなどしましょう。

最初から高い値を設定してしまうと、維持が大変です。

なぜなら、水換えする時の人工海水の素をコーラルプロソルトのような高級品を使用しないと高い値の海水は作れません。

添加剤で維持するにしても多くの量を消費します。

おすすめは一般的な人工海水の素の値である8前後が維持もしやすいです。

詳しくはこちらをご覧ください。

カルシウム Ca

370〜450ppm

450での高い数値で維持していた時も、370付近で維持していた場合でも問題なく飼育はできていました。

カルシウムの役割は主にサンゴの骨格形成です。

サンゴが成長するに従い、水槽内のカルシウムがどんどん減っていきます。

1日に消費される値分を添加剤などで補う必要があります。

カルシウムの調整方法など、詳しく知りたい方はこちらも確認してください。

マグネシウム Mg

1300〜1450ppm

高い数値で維持していた時も、低い値のときも問題なく飼育はできていました。

マグネシウムに関しては、硝酸塩やKHの値よりかはそこまで慎重になる必要はありません。

しかしながら、成分のバランスを考えると、適切に維持する必要はあります。

マグネシウムの役割は主にサンゴの骨格形成です。

サンゴが成長するに従い、水槽内のマグネシウムは減りますが、KH、カルシウムよりかは減るスピードはそこまで早くないです。

添加剤を使う量も一番少ないのがマグネシウムです。

なんなら定期的な水換えだけでマグネシウムは維持できるかもしれません。

マグネシウムの調整方法など、詳しく知りたい方はこちらも確認してください。

リン酸塩 PO4

0.01〜0.1ppm

こちらは硝酸塩のような考え方であり、野菜でいう肥料的な役割です。

減らしすぎてもよくないと言われていますが、多くあるよりはない方がいいです。

実際自分の水槽のリン酸塩はほぼゼロですが、全く問題ありません。

水槽に餌を与えていると必ず発生し、その微量なリン酸塩をサンゴが吸収し、検出はされないというのが理想な気がします。

なので、ゼロを目標にして管理するのでいいかと思います。

ただ、リン酸塩に関してはミドリイシなどの難しいサンゴでない限り、あまり考えなくてもいい項目だと思います。

【水質のまとめ】

各成分についてあれこれお話しましたが、とにかく水質の維持を目標にしましょう。

各成分の目標値を決めたら、その値が変動しないように維持するのが、長期飼育のポイントです!

ただ、タバネサンゴはとても丈夫なサンゴですので、よほど大きな変動でなければ問題なく飼育できると思いますよ。

各成分の測定を行い、必要に応じて添加剤などで調整するのが理想ですが、初心者の方だとなかなか大変だと思いますので、週に1度くらい全体の10分の1の量の水換えだけでも維持できると思います。定期的な水換えで水質を維持していきましょう!

水温について

水温は25度前後をキープしましょう。

夏は水槽用クーラー、冬はヒーターを設定し、25度前後をキープしましょう。

水質と一緒で、水温もころころと変動しているとサンゴにとってはストレスです。

一定の水温にキープするのが理想です。

水槽用ヒーターの解説についてはこちら

水槽用クーラーの解説についてはこちら

水槽の大きさ、濾過の種類について

上記で解説しているとおり、水質や水温の変動ができるだけ少ない方がいいので、そういう意味であれば大きな水槽の方がいいです。

大きな水槽であればあるほど、水質の変動がとても穏やかになります。

濾過能力についても大きい方がいいので、オーバーフロー方式が理想的です。

クーラーやヒーター、プロテインスキマーをセットすることを考えれば、下に濾過層のあるオーバーフロータイプがおすすめです。

私は45㎝キューブ、オーバーフロー水槽(水量は約100リットル)を使用していますが、問題なく飼育できています。

水質や水温を一定にできるのであれば、極端な話、30㎝のような小型水槽でも問題はないのです。

難易度はとんでもなく上がりますが・・・

あとは予算と相談して水槽設備を選択するのがいいと思います。

水槽サイズについてはこちらで詳しく解説しています!

水流について

理想的な水流はランダムな水流です。

そして、水流が直撃しないようサンゴを配置しましょう。

サンゴの近くを水流が移動し、水槽内の海水の塊全体がユラユラ動くのが理想的です。

ポンプから出る水流だけでは間違いなくパワー不足でしょう。

タバネサンゴの場合は、そこまで強い水流は必要ありませんが、全体的にユラユラ揺れるくらいの水流はほしいところです。

45㎝キューブ水槽であれば、ボルクスジャパンのベスタウェーブ一つで最高の水流を作ることができます。

水流についてこちらでも解説しています!

照明について

こちらに関しては、サンゴ飼育用のLEDを用意したいところです。

ブルーのLEDを当てると、びっくりするくらいに光り輝きます。

現在はメタハラよりもLEDの方が主流になっている気がします。

自分が使ったことあるLEDでおすすめなのは、

ボルクスジャパンのグラッシーレディオシリーズです。

45センチキューブ水槽であれば、これ一つで十分な光量を得ることができます。

また、マーフィードのNEMO LIGHTもおすすめです。

そこまで高いわけではないですが、ホワイトとブルーの調光も可能です。

現在自分はレッドシーのリーフLEDを使用しています。

めちゃくちゃいいですが、とても高価ですので入門タイプではありません。

まずは手頃なサンゴ用LEDでサンゴを飼育してみるのでもいいと思います。

ミドリイシなどの光を必要とするサンゴはしっかりとした照明を用意したいですが、タバネサンゴであれば、問題ないと考えます。

タバネサンゴを購入する

飼育できる環境が整いましたら、いよいよタバネサンゴを購入しましょう。

成長がとても早いため、大きいものではなく小さいものを購入するのがいいと思います。

こんなに小さかったのに、今ではこんなに大きくなっているという喜びを感じてほしいと思います。

近くにショップがある場合は、小さいフラグについたタバネサンゴが置いてあると思いますので、そちらを購入しましょう。

選ぶポイントとしては、骨格がむき出しになっておらず、プリッとしたポリプが全体を覆っているものがいいでしょう。

近くにショップがない場合は、ネットショップがいいでしょう。

届くまでに死んでしまわないか不安ですが、最近は状態の良いものをしっかりと梱包してくれますので、問題はないかと思います。

タバネサンゴをレイアウトする

購入したタバネサンゴが大きめの土台についている場合は、そのまま置いてレイアウトしてもOKです。

フラグについている場合はフラグをそのままフラグラックに刺してレイアウトしてもいいですし、フラグの先端をカットし、それを水槽のライブロックにつけるのもいいでしょう。

別の小さなライブロックにくっつけてそれをレイアウトするのもおすすめです。

土台がしっかりしていると、レイアウト変更の際に楽に持つことができます。

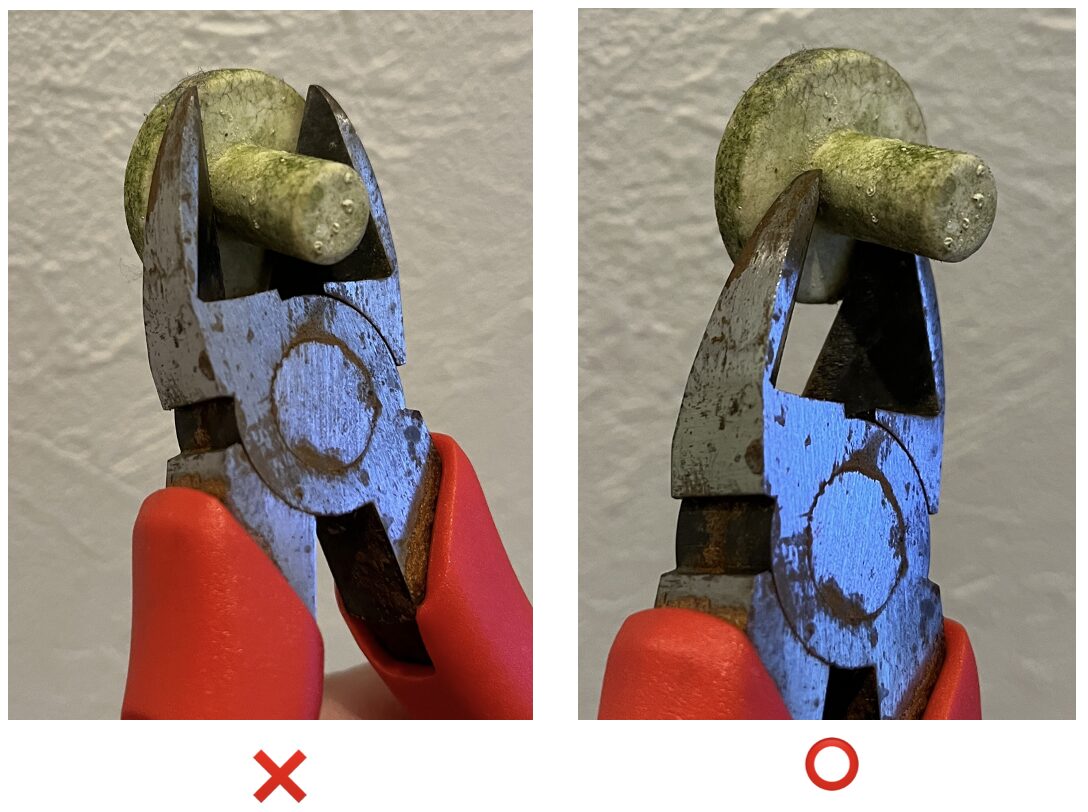

フラグの先端をカットする方法としては、ショップの人にアクアソーでカットしてもらう方法や、ホームセンターなどに売っているニッパーでも簡単にカットすることができます。

コツとしては、ニッパーの先端部分のみをフラグにあて、思い切り力を込めます。

海水を入れたバケツの中でやることをおすすめします。

なぜなら、カットしたフラグの先端がどこかへ飛んでいってしまうからです。

ライブロックに固定するために用意するのは、水中で固まる瞬間接着のようなものと、こねて固める粘土のようなものです。

まず、水中で使用する瞬間接着剤です。

これはアロンアルファのようなものがジェル状になっているもので、水につけるとすぐに固まります。

これだけでも固定はできなくはないですが、少し弱いです。

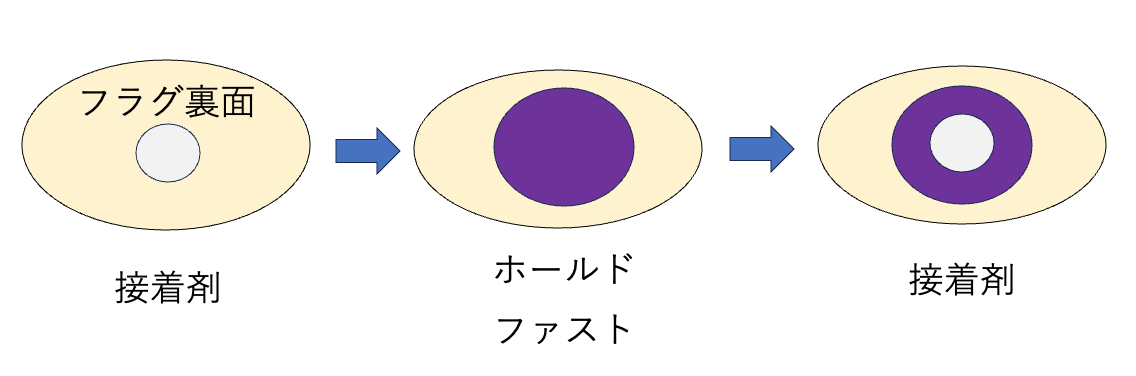

これに合わせて使用するのが、ホールドファストというものです。

まずこちらのホールドファストを親指の爪くらいの大きさにこねます。

そしてサンゴのフラグの裏面に接着剤、ホールドファスト、さらに接着剤の順につけてお好きな場所に固定します。

これでしっかりとホールドファストとライブロックが固定されます。

置く場所はどこでもいいですが、水槽の上の方よりかは中段、下段くらいがいいと思います。

水流が直接当たらない場所であればOKです。

ホールドファスト

アクアリウム用接着剤

タバネサンゴの餌

基本的に与えなくても問題ないですが、与えることにより、成長のスピードが上がります。

また、弱っていた場合、復活するきっかけになることもあります。

おすすめはレッドシーのリーフエナジーというサンゴ用の液体フードです。

夜に照明が消えたタイミングで与えるのをおすすめします。

口のようなポリプを開いたタイミングであげるのが吸収の効率がよくなると言われています。

タバネサンゴの成長

タバネサンゴがどのように成長していくのかを見ていきましょう。

私の水槽に入れた時の様子がこちらです。

小さなライブロックの上に口が5つくらいのタバネサンゴです。

半年経つとこんな感じです。

少しずつですが、増えているのがわかるかと思います。

増え方ですが、一つの口が二つになり、気づいたら二つに分裂しているみたいな感じです。

緑色のプクプクした部分が分裂すると、下の骨格もしっかりと分裂しています。

毎日見ていても変わっているかわかりません。じわじわ変わっていて気づかないやつです。

アハ体験です。

ここからさらに1年くらい経ったのがこちらです。

どんどん骨格を増やしていき、ドームのような花束のような姿になります。

本当に同じサンゴか疑うくらいでかくなっています。

ここまで来るとかなり大きいですね。

水槽のどこに置いても存在感がすごいです。

あまりに大きすぎて、置き場所に困ってしまうくらいです。

そういう時は、思い切って株分けしてしまうというのも手です。

緑色の柔らかい部分を避け、白い骨格部分を根本からニッパーなどでカットします。

そして上で説明したとおり、フラグなどに貼り付ければいいでしょう。

十分元気な個体であればそんな簡単には弱ったりしません。

最後に

LPSの入門であり、成長も早いタバネサンゴをご紹介しました。

個人的には青いLED照明の下でビカビカに光るメタリックグリーンのタバネサンゴがおすすめです。

とてもきれいですよ。

皆さんもタバネサンゴを増やしてみてくださいね。

最後まで見ていただきありがとうございました。