皆様、お疲れ様です。

harutoです。

こんな人に見てもらいたい

・これからサンゴ飼育を本格的にやっていきたい

・KH?なにそれ?

・KHについて調べてみたけど、よくわからない・・・

・KHについてコントロールしたい!やり方を教えてほしい

KHって、よくわかりませんよね。

すごい重要っていうのはなんとなくわかるんですが、いざ説明を聞いてもいまいち理解できないんですよね・・・

今回は海水水槽初心者の方でもできるだけ理解しやすいように、KHについて解説していきたいと思います。

KHとは炭酸塩硬度のこと

サンゴ飼育を本格的にやろうと思った時に必ず出てくる言葉がKHです。

読み方は「ケーエイチ」です。

そのまんまですね笑

「KH低すぎるんじゃないかな?」「もっとKHを上げた方がいいよ」

あ、わかりました。KHですね!

KH?よくわかりませんよね。調べてもなんだかわかりづらい言葉が並べられています・・・

できるだけわかりやすく解説します!

KHとは炭酸塩硬度のことです。

は? ですよね。わかりますよ。

まず炭酸塩硬度についてですが、まず「硬度」についてです。

硬度というのは、水1Lあたりのカルシウムやマグネシウムがどれだけ含まれているかというもので、いっぱい入っていると硬水、少ないと軟水と言われています。

硬水は口当たりが重く苦味を感じ、軟水は口当たりがさっぱりしているらしいです。

気にしたことはないですが・・・

そのどれだけ含まれているかの指標として「硬度」という言葉が使われています。

海水の中にはカルシウムやマグネシウムの他にも様々な物質が溶け込んでいます。

その中で、「炭酸塩」と「重炭酸塩」の量がどれだけ含まれているかというのが「炭酸塩硬度」ということです。

つまりKH(炭酸塩硬度)が高いと、炭酸塩と重炭酸塩が多く含まれています。

厳密には、さらに細かく分類された「炭酸イオン」「重炭酸イオン」の総量からKHを計算します。

炭酸塩とか炭酸イオンって言葉がちらほら出てきますが、意味不明ですよね。

炭酸塩とは、炭酸イオンを含む化合物の総称をいうみたいで、もっと細かい分類の物質名は炭酸イオン、重炭酸イオンと言われています。

じゃあKHは炭酸・重炭酸イオン含有量みたいに言ってくれればわかりやすいのですが、そうなっているのですから仕方ないです。

さらに詳しく説明しようとなると化学式が出てきてとか、化学の授業みたいで難しくてよくわかりません。

私は苦手です。

なので、なんとなくでいいです。なんとなくの理解でも大丈夫です。

超重要なKHの役割とは

KHの役割は以下の3つがあります。

1 pHの維持、緩衝作用がある。

2 サンゴの骨格形成を行う。

3 光合成に必要な二酸化炭素の代わりとしての役割がある。

pHの維持、緩衝作用がある

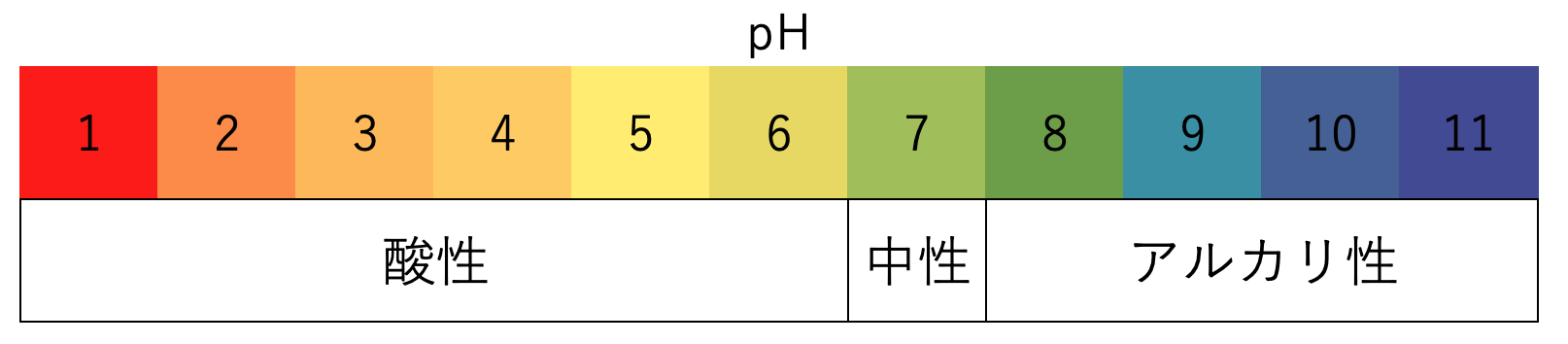

pH(ペーハー、ピーエイチ)というのは、液体中の水素イオン濃度を表したもので、酸性、アルカリ性などと言います。

小学校の時に習ったリトマス紙を使って調べるアレです。

海水水槽であれば、pH8ぐらいの弱アルカリ性が理想とされており、この数値を目標にするのです。

水槽の中で生き物を飼育すると、少なからず環境の変化が起こってしまい、それによってpHも変化してしまいます。

例えば魚の糞や餌の残りなどから生まれる酸化物などによって、pHが下がってしまいます。

酸性に近付いてしまうということです。

その変化を抑えるのがKHです。

KHの値、つまり炭酸イオンや重炭酸イオンが豊富にあると、pHの変化が起こりにくくなり、理想の弱アルカリ性を維持してくれるのです。

サンゴの骨格形成を行う

サンゴの硬い部分、骨格はアラゴナイトと呼ばれる物質で形成されています。

アラゴナイトはさらに炭酸カルシウムやストロンチウムなどの物質から作られています。

炭酸イオンはこの材料の一つである炭酸カルシウムを合成するために超重要な材料となります。

水中にあるカルシウムと炭酸イオンが合体して、炭酸カルシウムになるのです。

炭酸カルシウムをサンゴたちがどんどん吸収し、骨格を形成していくのですが、そうなると当然炭酸イオンとカルシウムが水槽内から減少していきます。

なので、定期的に水換えや添加剤により、炭酸イオンやカルシウムを追加していかないといけないのです。

光合成に必要な二酸化炭素の代わりとしての役割

炭酸イオンは海水水槽内で光合成を行う生き物のために使われます。

光合成とはこれも理科の授業でやりましたね。

光を吸収して、エネルギーを得る活動ですが、陸上では草などの植物が行います。

海水水槽でも海藻などのほかにサンゴも光合成を行います。

サンゴには褐虫藻(かっちゅうそう)というとても小さな植物のようなものと一緒に住んでいます。

その褐虫藻が光合成を行い、サンゴがエネルギーを得ているのです。

光合成に必要なものは、光と二酸化炭素ですが、この二酸化炭素の代わりになっているのが、炭酸イオンなのです。

炭酸イオンがないと光合成を行うことができない、つまり生きていくことができないということですね。

まとめ

KHとは、炭酸塩硬度のこと。

水中にどれだけ炭酸イオン、重炭酸イオンが入っているかを確認するための指標

KHを維持するのは超重要な役割があるから!

1 pHの維持、緩衝作用がある。

2 サンゴの骨格形成を行う。

3 光合成に必要な二酸化炭素の代わりとしての役割がある。

海水水槽のKHを測定する

pHの維持には炭酸イオンや重炭酸イオンが大事、骨格形成や光合成を行うためにも炭酸イオンが超大事というのがわかったと思います。

水槽の中に炭酸イオンや重炭酸イオンがどれだけ入っているかがわかれば、とりあえずサンゴを安心して飼育することができるのです。

じゃあ、炭酸イオンを測定すればいいじゃんと思うかもしれませんが、そういう商品はありません。

最初に出てきたKHを測定するのです。

KHは水中に含まれている炭酸イオンや重炭酸イオンの総量から推定してKHという値を測定します。

なので、私たちは理想のKHの値を維持することで、理想の炭酸イオン、重炭酸イオンを維持することができるということになります。

じゃあ今の水槽のKHの値はどれくらいかを調べる必要があるのです。

そこで必要になってくるのが、KH測定キットです。

これは各メーカーから出されているので、何を使用してもいいと思います。

有名なところで、RedSeaのものが挙げられます。

私も使用しているのがこちらの測定キットですが、こちらを使用してKHの値を確認するのですが、その前にやることがあるのです。

それは塩分濃度を確認するということです。

塩分濃度の測定を行う

まず海水水槽内の海水の塩分濃度について確認しましょう。

これはプラスチックの比重測定器で測定している比重と同じ意味ですが、

KHなどの成分を細かく測定するのであれば、プラスチックの比重計を卒業し、リフレクトメーターを使用して正確に塩分濃度を測定しましょう。

プラスチックの簡易的なものは誤差が生じやすいため、毎回正確に測定することが重要です。

なぜKHを測定する前に塩分濃度を測定するのかというと、KHを測定するたびに毎回塩分濃度がずれていると、KHの値も毎回ずれてしまいます。

なので、測定する際の塩分濃度は一定に保つ必要があるのです。

リフレクトメーターを使用し、自分の目標とする塩分濃度かどうか確認します。

自動で足し水を行っていない場合は、水の蒸発により塩分濃度が上昇していることが多いと思いますので、足し水を行い調整します。

塩分濃度を例えば34(比重でいうと1.024)を目標値とするのであれば、この34を維持することを心がけます。

海水が目標の塩分濃度になってからKHを測定します。

これはカルシウムやマグネシウムといった別の成分を測定する際も同様です。

測定キットを使用する

いよいよ測定していきます。

今回は自分がいつも使用しているRedSeaのKH測定キットの使用方法を例に紹介していきます。

この商品は、KHのみ測定できるものとカルシウム、マグネシウムも一緒に測定できるセット商品とが売られています。

最終的には全ての測定を行うため、それぞれを買っていくよりもセットのものを購入する方が最終的にはお得ですよ。

RedSeaのテストキットには通常のものとプロと書かれたものの2種類があります。

通常のものよりプロの方が測定の精度が高いです。

サンゴのために本気でKHを測定するのであれば間違いなくプロにした方がいいと思います。

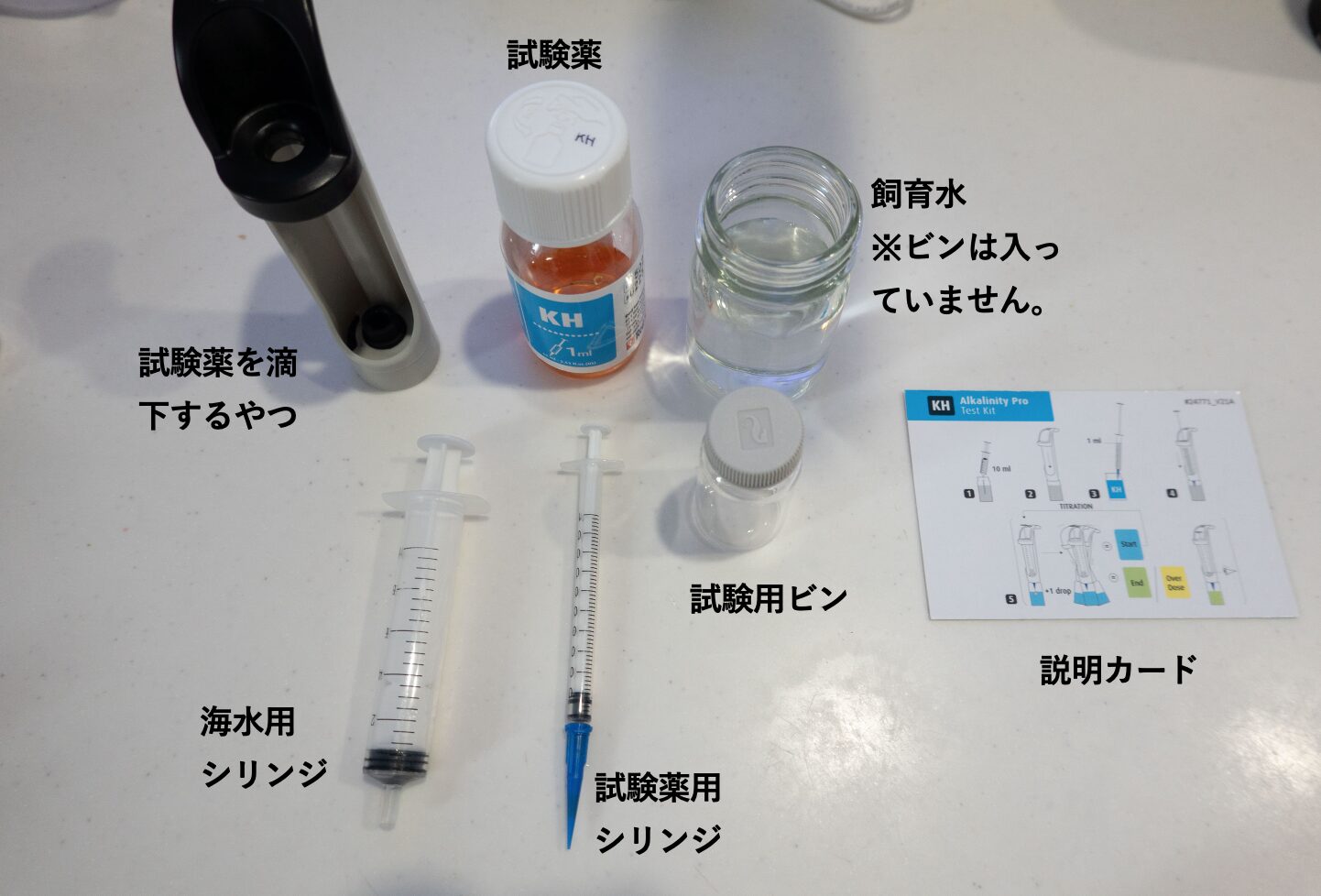

KHの測定キットの中身は、説明カード、KH試験薬、試験薬用シリンジ、試験薬を滴下させるやつ、試験用ビン、飼育水の海水用シリンジとなっています。

写真の大きなビンには水槽の海水が入っています。

説明書と説明カードのとおりにやればできるのですが、解説しながらいきます。

まず、試験用ビンをこれから試験する海水で洗います。

これは、汚れ等により試験結果が変わってしまうのを防ぐためです。

洗った小さなビンに、飼育水10ミリリットルを海水用シリンジで入れます。

水槽から直接抜き取っても問題ありませんよ。

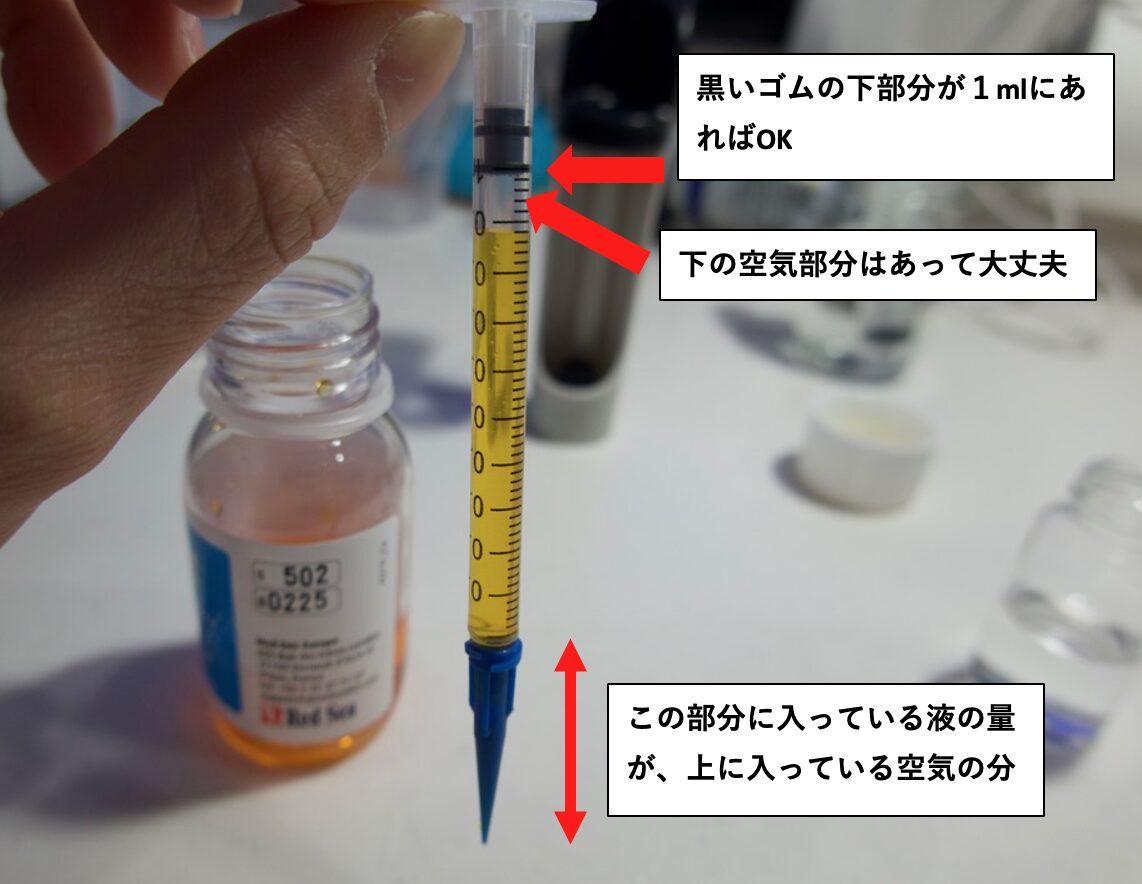

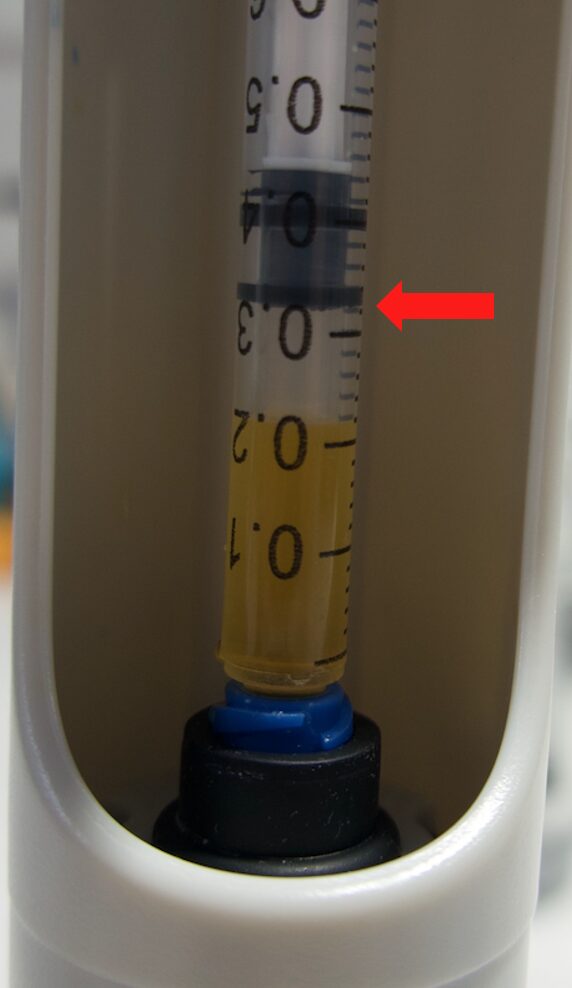

次に試験薬用シリンジで、試験薬を1ミリリットル抜き取ります。

ここでわかりづらいのですが、黒いゴムの下部分を1mlにしても液体が少し下で止まってしまいます。空気が入っている状態になるのです。

ただ、これで正解です。

これは下の青い部分にも液体が入っているため、正確に1mlを図るための調整分らしいのです。

なのでからの状態のシリンジを一番下まで下げてから、液体を1mlのとこに黒いゴムの下部分が来るまで持ち上げればOKです。

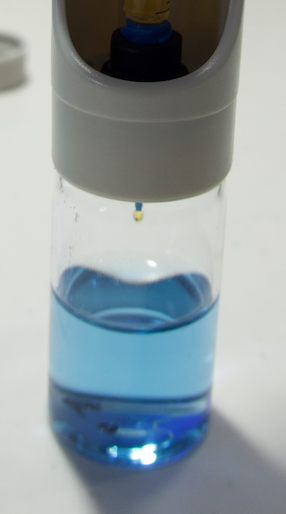

次に、試験薬シリンジを滴下させるやつに差し込み、それを飼育水の入ったビンの上に装着させます。

こんな感じです。

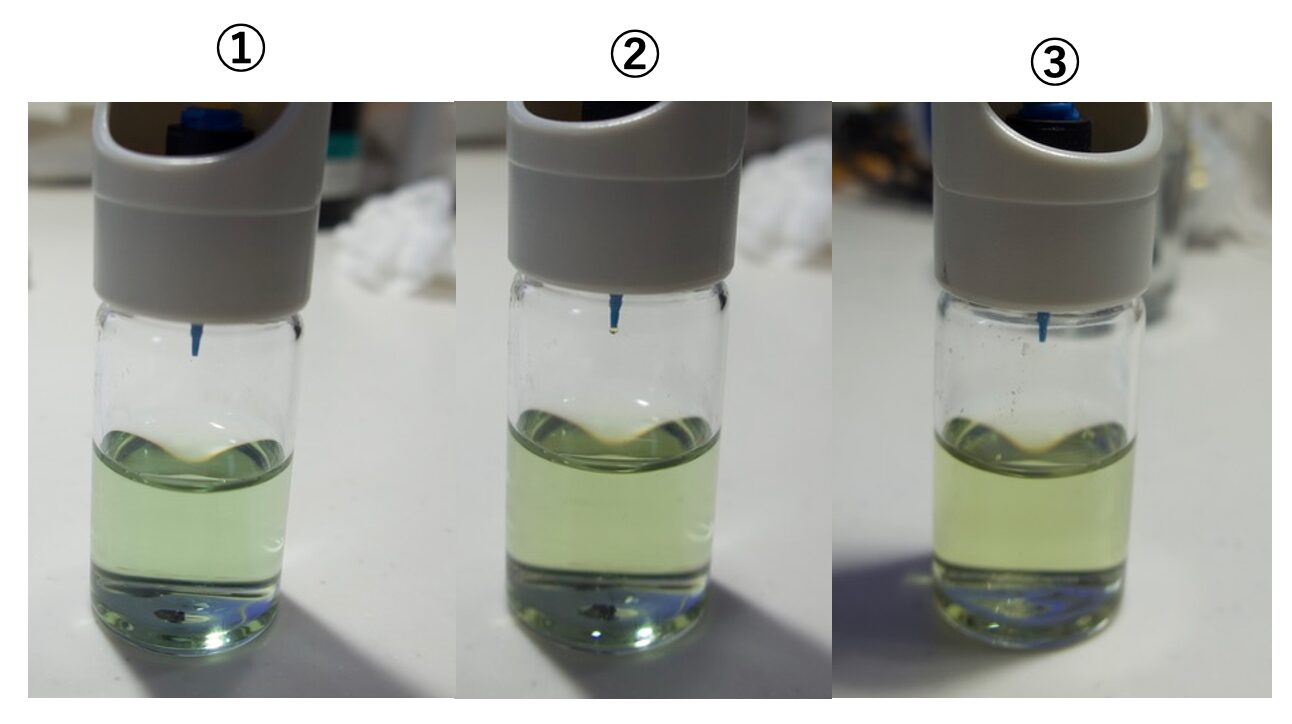

そしたら、少しずつ試験薬を垂らしながら瓶を振っていきます。

最初は濃い青に飼育水が変化します。

濃い青から薄い青に変化していくのですが、そこら辺までは勢いよく液を入れても大丈夫です。

薄くなってきたあたりから、1滴ずつ慎重に落としていきます。

下の写真のような黄緑色になったところで止めます。

下の写真で①は黄緑かな?と思ってもまだ少し青みが残っています。1滴落とします。

②でもいいところですが、まだわずかに青みが残っている気がします。さらに1滴落とします。

完全に青みが取れ、黄緑色だなと判断したのが③です。

これは試験する人にもよる気がするのは私だけでしょうか・・・

色の判断っていうのはなかなか難しいですが、ここは多少の誤差があっても問題ないと考えた方が気が楽です。笑

あったとしても数滴レベルの誤差なので、数値にするとだいたい0.2くらいの誤差です。

あまり真剣に悩まなくてもいいかと思います。

ここだと思ったところで、どれだけ試験薬を入れたのかを確認しましょう。

メモリを見ると、0.32mlのところになりますね。

ですが、確認するのはメモリの値ではなく、どれだけ試験薬を入れたかなので、上の1mlのところから数えていきます。

ここまで来るのに、0.68ml液を入れたことになります。

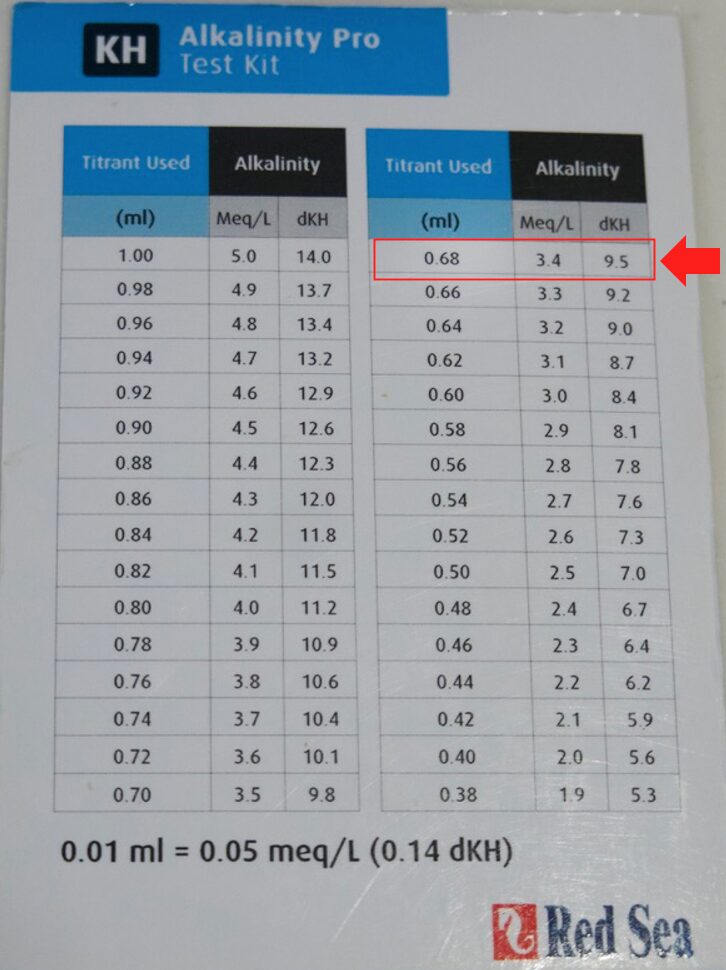

次に説明カードの裏にある表を見ます。

0.68mlに対応するのは9.5となります。

9.5の他に、3.4という数値もありますよね。

これはアルカリニティといって、炭酸塩硬度KHとは異なるものです。

単位はMeq /lが使われています。

ただ、アクアリウムの世界ではKHのことをアルカリニティと呼んだりすることがあるからややこしいです。

この検査キットでは、アルカリニティというのを測定し、そこからKHを導き出しているということなのです。

そんなことは別にどうでもよくて、KHの単位であるdKHのところを読み取ってください。

この水槽の海水はKH9.5dKHということがわかりました。

シリンジ内に残っている試験薬はそのまま試験薬ボトルに戻してもいいの?

→これについてメーカーからは廃棄した方がいいと回答をもらいました。なぜなら、シリンジに入っている別の成分が悪影響を及ぼし、正確な試験ができなくなる恐れがあるためとのことでした。ただ、少しもったいない気がしてしまいますよね・・・

最初は少し難しいかもしれませんが、何回かやればすぐに慣れるはずです。

参考になればと思います。

KHの値を維持することに全力を注ぐべし

じゃあKHの値がどれくらいならいいのだろうか。

ちなみに天然の海水は6〜7とのことです。

人によっては、7〜8がいいよという人もいれば、成長させるために11くらいの高い値でキープしている人もいるかと思います。

ちなみにRedSeaのホームページでは自分の水槽に応じた目標数値というのが見ることができます。

例えば、自分の45㎝キューブ水槽(水量100リットル)で水槽タイプはソフトコーラル、LPS、SPSが入ったミックスドリーフ水槽、成長と色彩はどちらも欲しいという内容であれば、上記の数値が理想値として出ます。

KHは11.5にしましょうと出ます。

これを参考にしている方も多いのではないでしょうか。

当初は11.5を目指してやっているときもありました。

ただ、最近は7〜8を目標値としています。

何度も検証を行ったわけではありませんが、多くのプロのアクアリストがそこまで高い値にしていないということと、高く維持するためには添加剤を多く入れる必要があるということが、変更した理由です。

また、7〜8というのは一般的な人工海水の成分の値というのもあるため、水換えのたびに変動することがないのもいいところですね。

これに関しては皆さんも自分の経験値を上げていき、理想の値を見つけていって欲しいと思います。

悩んだら、7〜8を目指しましょう。

誤差を考慮して、7.5を維持するということです。

ただ、一つ言えることは、KHが7でも11.5でもサンゴは問題なく飼育できるということです。

数値によって、サンゴの色が綺麗になったりとか骨格がかっこよく成長するとかに影響してきますが、飼育することは可能なのです。

本当に重要なのはKHの値を変動させないことなのです。

KHを8と決めたのであれば、1日の中で頻繁に7とか9になったりせず、8前後を維持することが重要なのです。

サンゴは環境の変化をものすごく嫌います。

特に、急激にKHが上がってしまうことは絶対に避けたいところです。

よくありがちなのが、理想値を追い求めるあまり、添加剤により急激にKHを上昇させ、サンゴをダメにしてしまいます。

RedSeaのKH添加剤の例で言えば、1日に1.4dKHを最大増加量としています。

この数字が一つの基準と考えていいでしょう。

目指す値が11だとして、測定結果が7であり焦って11まで上げた場合、おそらく水槽のサンゴへのダメージは相当なものでしょう。

なので、値の維持に全力を注ぎましょう。

変更していくのであれば、少しずつです。本当に少しずつ変化させていきましょう。

2週間とかかけて変化させていくぐらいの気持ちです。

今現在の数値が理想よりも低いからと言って、すぐに死んだりしません。大丈夫です。

焦らないでくださいね!

KHの維持をするためには水換えと添加剤を使用する!

水換えでKHを補う

KHの値を維持することが大事ということがわかったと思います。

サンゴを飼育しているとKHがどんどん消費されていき、気づいたら低い値になっていたということがよくあります。

それを防ぐためには、KHを追加していかなくてはいけません。

追加する方法としては、まず水換えが挙げられます。

水換えによりKHを補充することができます。

もしかたら、水換えのみで水槽を維持しているという方もいるかもしれませんね。

海水魚だけの水槽であれば、水換えは硝酸塩やリン酸塩等の除去が主な目的になります。

しかし、サンゴ水槽であれば硝酸塩等の除去に加えて、消費された海の成分の補給及びバランスを整えるという役割が大きいのです。

消費される成分というのは、KH、カルシウム、マグネシウムなどの主要元素の他、ストロンチウム、ヨウ素などといった微量元素です。

ここで注意が必要なのが、先ほども説明したとおり、KHの値はできるだけ一定がいいということです。

新しい人工海水のKHが高く、その人工海水で水槽の半分以上を水換えするとどうなるかというと急激にKHが上昇してしまう危険があります。

サンゴの育成のためにKHの値を強化してあるRedSeaの高級人工海水の素であるコーラルプロソルトなどは塩分濃度35でKH12という数値です。

この人工海水を使用するのであれば、注意が必要です。

水槽のKHが8前後の場合、大量の水換えを行えば行うほど、上昇する値が大きくなります。

数値は急激に上げるのではなく、少しずつが鉄則です。

少量ずつ水換えを行い、徐々に上げていきましょう。

実際にどれだけ上昇するのかやってみた

インスタントオーシャンは、私がいつも愛用している人工海水の素です。

コスパに優れている人工海水です。

こちらの人工海水を使用していつも全体の10分の1の水換えを行なっています。

総水量が100リットル程度なので、10リットルの水換えを週に一度行なっています。

ホームページでは、塩分濃度34のとき、KHは8.0という記載がしてあり、そこまでKHは高くない標準的な数値です。

しかし、改めて作成した人工海水のKHを測定してみました。

すると、水温25度、塩分濃度34で、KHは10.4でした。

意外と高いことにびっくりです。

保管している中で成分のバランスがおかしくなったのかよくわかりませんが、大量の水換えには注意が必要ですね。

皆さんも一度測定してみてもいいかもしれません。

そして、水槽のKHが7.8でした。

この水槽の海水10リットルを捨て、KH10.4の新しい海水を入れます。

そして1時間後に再度水槽のKHを測定した結果、KHは8.1でした。

KHの差が2.6もありますが、10分の1の量の水換えであれば0.3の上昇のみで抑えることができました。

これぐらいの上昇であれば許容範囲でしょう。

自分の水槽でのKHの消費スピードですが、現在は1日に0.6消費されます。

1週間水換えしないでいると、単純に計算したら4.2消費されることになります。

多少の誤差はあると思いますが、サンゴが多いと消費も激しくなります。

そして水換えを実施しても、0.3しか上昇しないのであれば、水換えのみでの維持は難しいと感じます。

常にKHを一定にするためには週に一度の追加ではなく、毎日追加して変動を起こさないようにしなくてはいけません。

毎日なんて水換えしてられません。

そこで私は添加剤と水換えを併用しています。

毎日、添加剤を補給し、1日の中で消費された分をその日のうちに補うようにしています。

水換えはKHの上昇というよりは、バランス調整の意味合いで実施しています。

添加剤でKHを補う

KHの添加剤はこちらも各メーカーから出されています。

使用するのはこれもなんでもいいですが、迷ったらテストキットと合わせてRedSeaにするのが間違いないでしょう。

今後いろいろと試していけばいいのです。

使いやすさやコスパなどの点からこれがいいっていうのを見つけ欲しいと思います。

入り口は無難に王道のRedSeaがおすすめです。

マウテンパーカーは無難にノースフェイスから始めてみるみたいなね。

こちらの添加剤を使用すると、KHの値を簡単に上昇させることができます。

使用する量ですが、水槽の水量100リットルにつき1mlを投与することで、0.1dKH上昇します。

私の水槽は45㎝キューブオーバーフロー水槽ですので、ちょうど100リットルくらいです。

0.5dKH上昇させたいのであれば5ml添加すればいいというわけです。

ここで闇雲に添加してはいけません。

重要なのは、値を維持することです。

ということは、1日にどれくらいのKHが消費されているのかを確認する必要があります。

先ほど、私の水槽の1日のKH消費は0.6と言いましたが、これはKHの測定を数回実施することで出すことができます。

まず1回目の測定を行います。

1回目は9.8と出たとします。

この3日後くらいの同じ時間に再度測定します。

小さい水槽であれば変動が大きいと思いますので、毎日測定してもいいかもしれませんね。

足し水を行い、水槽の塩分濃度は一定にしてください。

この3日後の測定結果が8.1でした。

これはどういうことかというと、3日間でKHが1.8消費されるということです。

色々な要因があるので、一概には言えないですが一つの指針にはなります。

それをもとに1日に消費される値を求めます。

そうすると、1日に0.6消費されるということがわかりました。

つまり、1日0.6ずつKHを追加していけば、維持できるということがわかります。

また添加剤を見ていきましょう。

100リットルに1mlの添加で、0.1dKH上昇するということは、1日に6ml添加すればいいということがわかりました。

そうやって、添加剤の入れる量を調整していきます。

これで添加する量がわかったので、もう測定はしないというわけにはいきません。

サンゴが追加したわけではないのに、消費されなくなったり、逆に消費が加速されるということがあるのです。

これはマグネシウムなどの他の成分の値によっても変動のずれが起こるらしく、一度測定してオッケーではないのです。

なのでできれば1週間に一度はKHを測定してみて、しっかりと維持できているか答え合わせをしてみましょう。

ずれているのであれば、添加剤の量を微調整してみます。

ここでのずれはおそらく大したことないです。

上で説明したとおり、焦って添加剤を入れないでくださいね。

繰り返しますが、1日の最大増加量は1.4dKHまでというのを厳守しましょう。

少しずつ調整していけばいいのです。

サンゴを増やした後なんかは、消費スピードが上がりますので、合わなくなったときはまた1日の消費量を測定するのもいいかもしれませんね。

何度もやっていると、しっかりと値を維持できるようになるかと思います。

正直、これに関しては簡単ではないですよ。手間もかかります。

ただ、この手間がかかる分、サンゴを飼育できた時の喜びは大きいのだと思います。

パウダー状の添加剤もあります

ちなみに、パウダー状の添加剤も売られています。

こちらの方が圧倒的にコスパがいいです。

これは購入してきたら、そのまま添加するのではなくて、水と一緒に混ぜることで初めて添加剤として使用できるようになります。

作り方は、水1リットルにつき、パウダーを100g入れて混ぜると添加剤が出来上がります。

説明書にはRO水を使用しましょうと記載がありますが、カルキを抜いた水道水でも問題ありません。

私はいつも500mlに50グラムを溶かしています。

【注意!】

出来上がった添加剤は、液体タイプの添加剤と全く同じかというと少し違うということに注意してください。

それは、液体タイプの添加剤の3分の1の濃度というところです。

この添加剤を100リットルにつき1ml添加することで、水槽のKHを0.034dKH上昇させます。

なので、1日に0.6dKH上昇させたければ、約18mlを添加する必要があります。

なぜ同じ濃度で作れないのか謎ですよね。

このパウダータイプのメリットはなんといってもコスパがいいというところです。

どれだけコスパがいいのか、自分の水槽で毎日0.6dKH上昇させるために必要な添加剤を考えてみましょう。

液体タイプ VS パウダータイプ

まず液体タイプのラインナップは250ml、500ml、1000mlの3種類があります。

チャーム価格でそれぞれ、税込2090円、3190円、4510円となっています。

大きなものほどコスパがいいようになっています。

今回は1000mlの添加剤で比較してみます。

毎日6ml添加するとしたら、だいたい166日間もちます。これで4510円です。

これと比較するのがパウダータイプ。

1000グラム入って、税込4987円です。

1000mlあたり100グラム使用します。

合計すると10000mlの添加剤が出来上がります。

維持するのに、1日18ml添加するとしたら、約555日間持ちます。

500円くらいの差で、3.3倍も持ちます。

コスパすごいですよね!

パウダータイプのデメリット

これに関しては、作成する手間がかかるというところです。

そして、初期費用が少し高額というところでしょうか。

試してみたい初心者にはちょっと手が出せないような感じがします・・・

そして、どれだけ丁寧に混ぜたとしても、多少の溶け残りのような結晶が下に沈殿してしまいます。

ちなみに、水温を少し上げたりプロテインシェイカーでもシェイクしてみましたが、どうしても残ってしまいます・・・

上の液体部分のみを移しかえれば全く気にする必要はありません。

添加剤を初めて使うのであれば、液体タイプで試してみて、それからこちらのパウダータイプに移行すればいいと思います。

液体タイプの容器もそのまま使用できますしね。

容器がないのであれば、無印の洗濯用洗剤ボトルなんかがちょうどいい感じです。

添加しやすく、混ぜやすいですよ。

自分が毎日添加する量、例えば18mlであれば、そこに線を引いておけば簡単に測り入れることができます。

ちなみにこのボトルは上のキャップと下の大きな口も開けることが可能です。

ドージングポンプで楽してKHの添加を行う

維持しないといけないのはKHだけではなく、カルシウムやマグネシウムも一定にしていきたいです。

KHほどではないですが、他の主要元素も重要なのです。

そこで各種の添加剤で毎日補給していくわけですが、自分の場合は朝起きてまず初めにやるのが添加剤です。

忘れないためにすぐにやってしまおうという考えです。

ただ、毎日しっかり測って添加剤を入れるのですが、この入れ方もポイントがあるのです。

というのは、入れる順番は1マグネシウム、2KH、3カルシウムという順番が理想的というのと、

それぞれを一気に入れるのではなく、10分の間隔を空けてから添加しないといけないのです。

これを毎朝やるのは結構しんどいです。

KHだけならまだ頑張れるかもしれませんが・・・

そこで便利なのが、ドージングポンプです。

これは添加剤を決めた量を決めた時間にとても正確に添加してくれるというものです。

完全に自動なのです。

しかも毎朝、いっきに入れるのではなく、1日を通して設定の値になるように満遍なく添加してくれるのです。

しかも他の添加剤の添加と時間をずらして添加する設定も可能なため、圧倒的に維持がしやすくなりました。

最初から導入するものではないですが、手動での添加に慣れてダルいなーと思い始めたら導入する価値はあると思います。

自分が使用しているのは、RedSeaのドーズ4というものです。

4つの添加剤の設定が可能です。

気になったら、こちらの記事も見てください。

大きな水槽はカルシウムリアクターで維持する

大きな水槽のKHを安定させるには大量の添加剤が必要になってきます。

そういう方にはカルシウムリアクターという装置がおすすめです。

添加剤がなくてもKHを一定に保つことができるというものです。

カルシウムリアクターを設置するためには大きなスペースが必要になるのですが、大きな水槽でオーバーフロー水槽であれば、余裕で設置が可能になります。

最初に必要なものは増えますが、ランニングコスト的にもいいのです。

しかし、90㎝水槽くらいまでなら添加剤の量はそこまで必要ではないですので、添加剤で十分に対応できると思います。

45㎝キューブ水槽レベルであればそもそも設置スペースがないので無理です。

考える必要はないかと思います。

参考までとしてください。

最後に

今回はKHについてのお話でした。

KHはサンゴを飼育していく上ではとても重要なことです。

是非参考にしていただきたいと思います。

最後まで見ていただきありがとうございました。