皆様、お疲れ様です。

harutoです。

こんな人に見てもらいたい

・これからサンゴ飼育を本格的にやっていきたい

・カルシウムについて詳しく知りたい!

・カルシウムの維持について知りたい!

サンゴ飼育をする上で必要と言われる元素、Ca(カルシウム)について詳しく解説していきます。

今後サンゴを飼育する上では必要な知識ですので、しっかりと理解してほしいと思います。

Ca(カルシウム)とは

Ca(カルシウム)は聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

人間の成長のためにも、カルシウムが必要になります。

カルシウムが不足してしまうと、骨はスカスカになってしまいます。

大きくなるために牛乳をたくさん飲んでカルシウムを摂取しましょう!なんて言われたりします。

そのカルシウムと思っていただいてオッケーです。

海の中にはとても多くの成分が入っています。

その中にもカルシウムは存在しており、サンゴなどの生き物の骨格形成に使われています。

多くの成分がある中で、サンゴ飼育をするにあたり特に重要とされている成分が、KH、カルシウム、マグネシウムの3つです。

これらが不足なく、かついい感じのバランスになっていることが必要になってくるのです。

KHと違って、炭酸イオン、重炭酸イオンの総量を表すみたいな複雑な考え方はしません。

水槽の中にCaがどれだけ入っているか、という考え方でいいのです。

なので、KHよりは理解しやすいものではあるかなと思います。

KHについて詳しく知りたい方はこちらを確認してください!

Ca(カルシウム)は骨格形成や生命の維持のために重要な元素

サンゴの硬い部分、骨格はアラゴナイトと呼ばれる物質で形成されています。

アラゴナイトはさらに炭酸カルシウムやストロンチウムなどの物質から作られています。

炭酸カルシウムを合成するためには炭酸イオンとカルシウムが必要になります。

水中にあるカルシウムと炭酸イオンが合体して、炭酸カルシウムになるのです。

炭酸カルシウムをサンゴたちがどんどん吸収し、骨格を形成していくのですが、そうなると当然炭酸イオンとカルシウムが水槽内から減少していきます。

なので、定期的に水換えや添加剤により、炭酸イオンとカルシウムを補給していかないといけないのです。

丈夫な骨格を形成するためには、カルシウム以外にもストロンチウムなどの微量元素も必要になってくるので、カルシウムだけを補給してもいけません。

骨格形成に必要な成分をバランスよく保つのが重要です。

サンゴの骨格形成だけでなく、海水魚の鱗の形成などにも使用されるので、海水魚だけだから必要ないというわけではありません。

海水水槽の中の生き物の生命維持のために重要な成分なのです。

海水水槽のCa(カルシウム)を測定する

それでは、自分の海水水槽の中に十分なカルシウムがあるのかどうかを確認しましょう。

ここで十分な値でないとサンゴを飼育できませんので、まずはどれくらい入っているのかを確認しましょう。

そこでカルシウム測定キットです。

これは各メーカーから出されているので、何を使用してもいいと思います。

有名なところで、RedSeaのものが挙げられます。

私も使用しているのがこちらの測定キットですが、こちらを使用してカルシウムの値を確認するのですが、その前にやることがあるのです。

それは塩分濃度を確認するということです。

これはKHの時と同じですが再度確認していきます。

塩分濃度の測定を行う

まず海水水槽内の海水の塩分濃度について確認しましょう。

これはプラスチックの比重測定器で測定している比重と同じ意味ですが、

カルシウムなどの成分を細かく測定するのであれば、プラスチックの比重計を卒業し、リフレクトメーターを使用して正確に塩分濃度を測定しましょう。

絶対間違いないもの、有名どころが欲しいと言う方はこちらがおすすめです。

有名なメーカーだけど値段は抑えたいっていう方はこちらがおすすめです。

プラスチックの簡易的なものは誤差が生じやすいため、毎回正確に測定することが重要です。

なぜカルシウムを測定する前に塩分濃度を測定するのかというと、カルシウムを測定するたびに毎回塩分濃度がずれていると、カルシウムの値も毎回ずれてしまいます。

なので、測定する際の塩分濃度は一定に保つ必要があるのです。

リフレクトメーターを使用し、自分の目標とする塩分濃度かどうか確認します。

自動で足し水を行っていない場合は、水の蒸発により塩分濃度が上昇していることが多いと思いますので、足し水を行い調整します。

塩分濃度を例えば34(比重でいうと1.024)を目標値とするのであれば、この34を維持することを心がけます。

海水が目標の塩分濃度になってからカルシウムを測定します。

これはKHやマグネシウムといった別の成分を測定する際も同様です。

測定キットを使用する

いよいよ測定していきます。

今回は自分がいつも使用しているRedSeaのカルシウム測定キットの使用方法を例に紹介していきます。

この商品は、カルシウムのみ測定できるものとKH、マグネシウムも一緒に測定できるセット商品とが売られています。

最終的には全ての測定を行うため、それぞれを買っていくよりもセットのものを購入する方が最終的にはお得ですよ。

使い方によって、KHやカルシウムの測定キットだけ無くなったということがありますので、そういう場合は、単体の詰め替えを購入すればOKです。

RedSeaのテストキットには通常のものとプロと書かれたものの2種類があります。

通常のものよりプロの方が測定の精度が高いです。より細かい数字で確認できます。

サンゴのために本気でカルシウムを測定するのであれば間違いなくプロにした方がいいと思います。

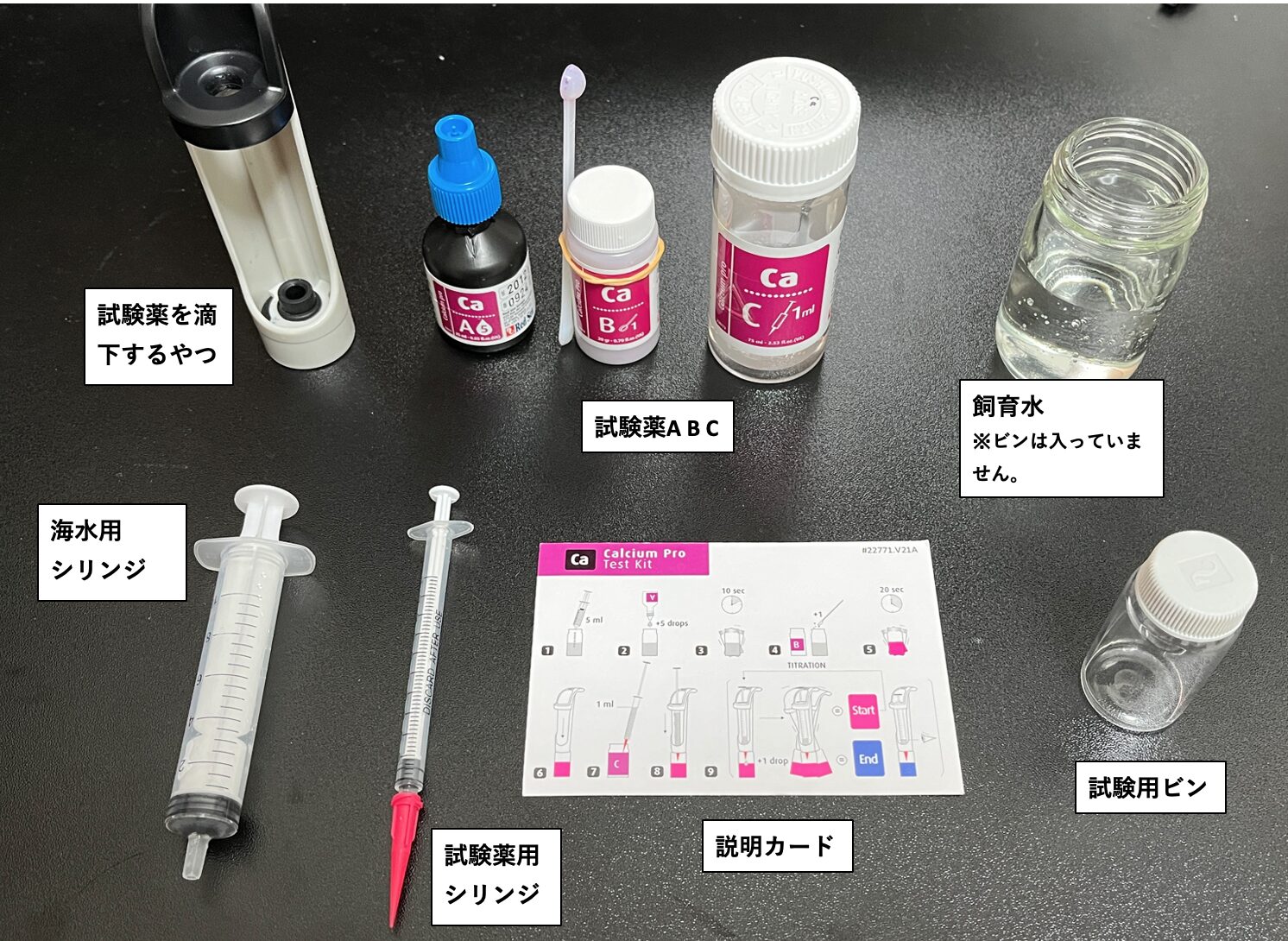

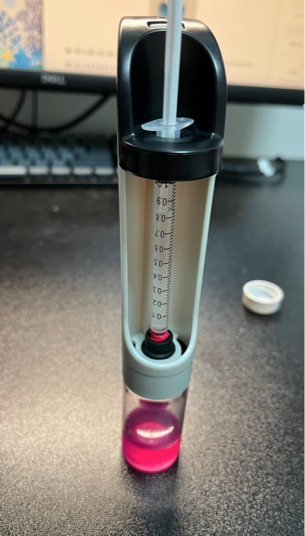

カルシウムの測定キットの中身は、説明カード、カルシウム試験薬ABC、試験薬用シリンジ、試験薬を滴下させるやつ、試験用ビン、飼育水の海水用シリンジとなっています。

写真の大きなビンには水槽の海水が入っています。

説明書と説明カードのとおりにやればできるのですが、解説しながらいきます。

まず、試験用ビンをこれから試験する海水で洗います。

これは、汚れ等により試験結果が変わってしまうのを防ぐためです。

洗った小さなビンに、飼育水5mlを海水用シリンジで入れます。

水槽から直接抜き取っても問題ありませんよ。

次に試験薬Aを5滴、飼育水に入れます。

ボトルに数字で5と書いているので、わかりやすいですね。

入れたら、10秒混ぜてください。

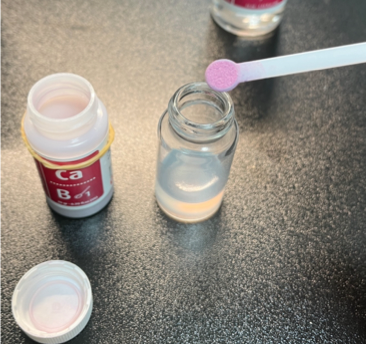

試験薬Bの粉を付属のスプーンですり切り1杯を飼育水に入れます。

蓋ですり切るとやりやすいです。

入れたら、今度は20秒混ぜます。

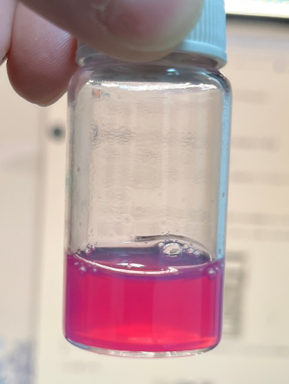

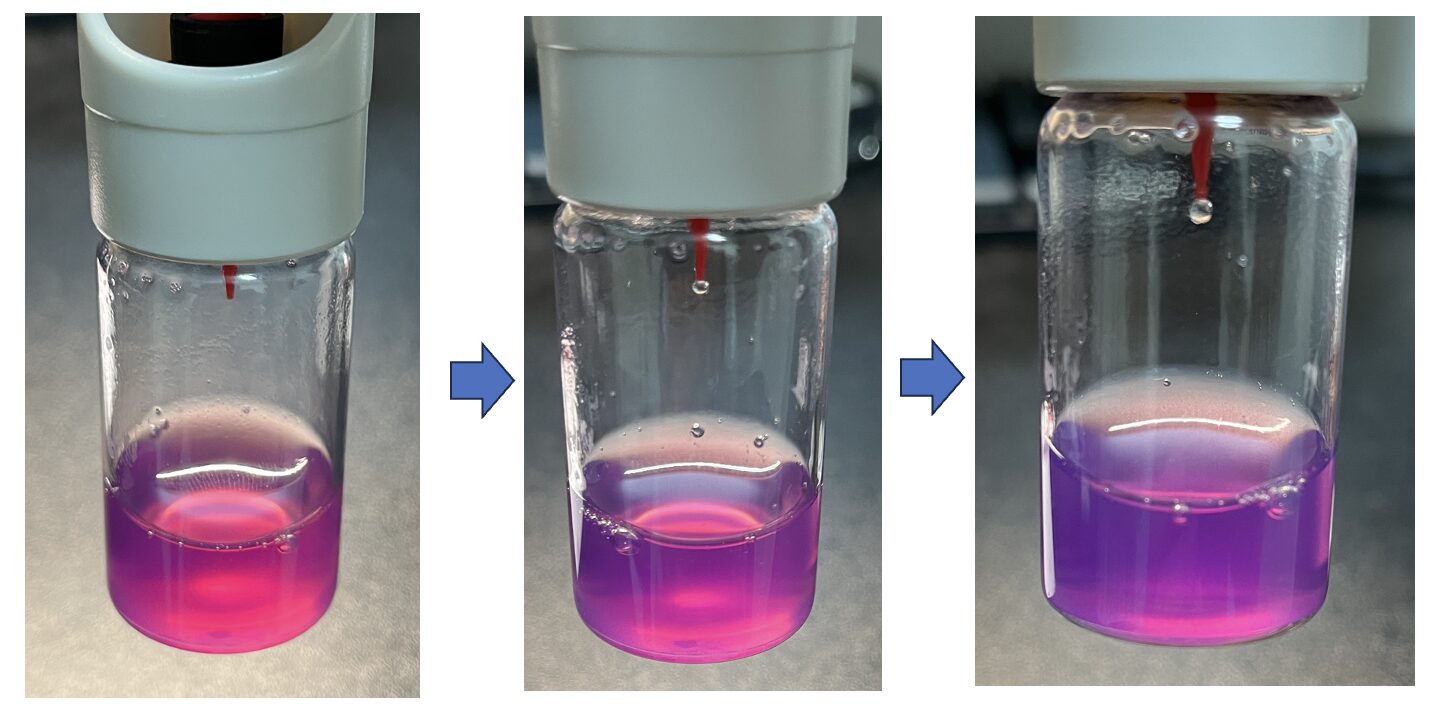

そうすると、下のような赤色になります。

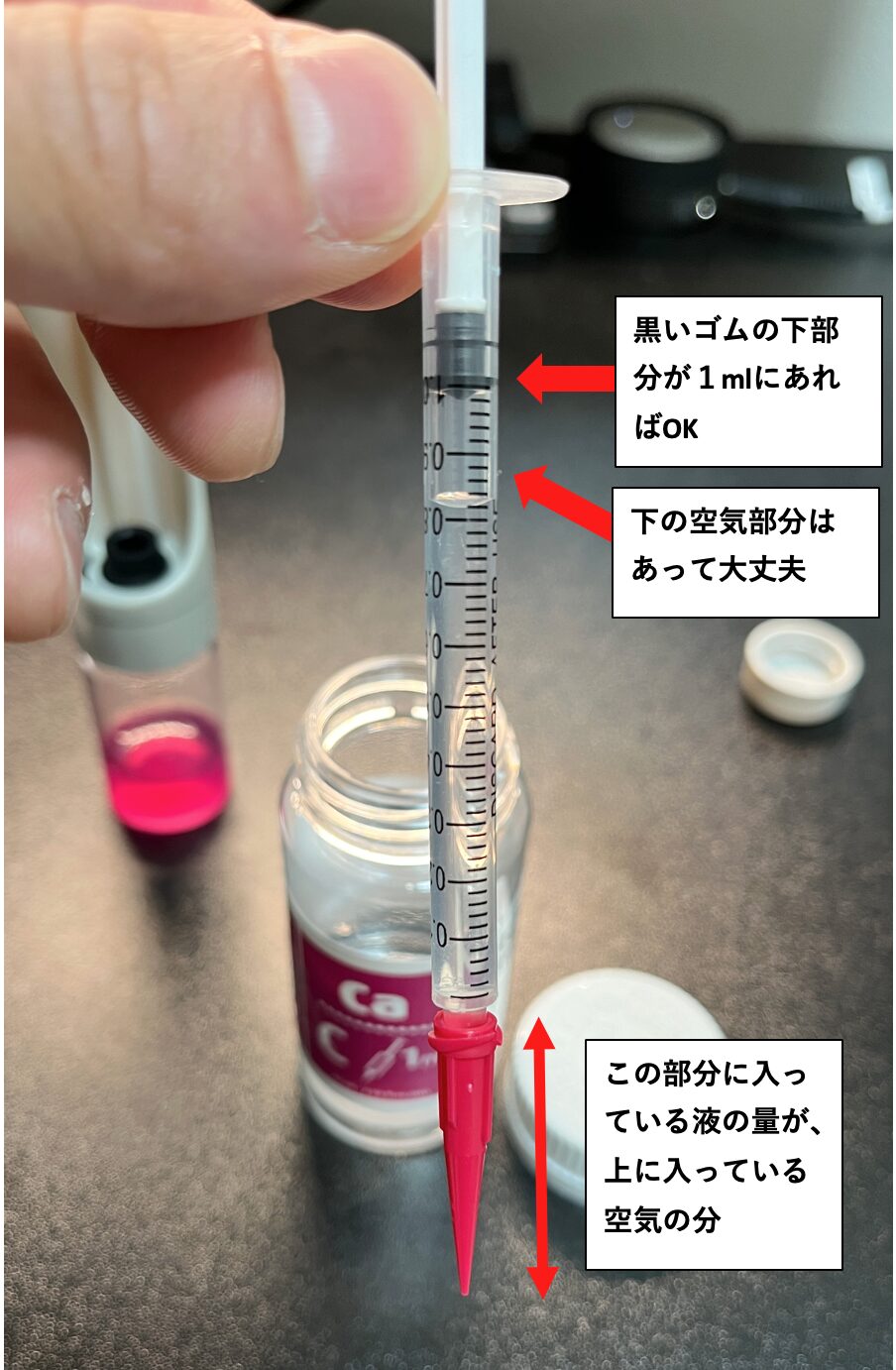

次に試験薬用シリンジで、試験薬Cを1ml抜き取ります。

ここでわかりづらいのですが、黒いゴムの下部分を1mlにしても液体が少し下で止まってしまいます。空気が入っている状態になるのです。

ただ、これで正解です。

これは下の赤い部分にも液体が入っているため、正確に1mlを図るための調整分らしいのです。

なので空の状態のシリンジを一番下まで下げてから、液体を1mlのとこに黒いゴムの下部分が来るまで持ち上げればOKです。

次に、試験薬シリンジを滴下させるやつに差し込み、それを飼育水の入ったビンの上に装着させます。

こんな感じです。

ビンを振りながら、少しずつ試験薬を入れていきます。

色が赤から紫くらいになるまではペースは早くても大丈夫です。

色が紫色に変化してきたら、ゆっくり1滴ずつ落として色の変化を見ていきましょう。

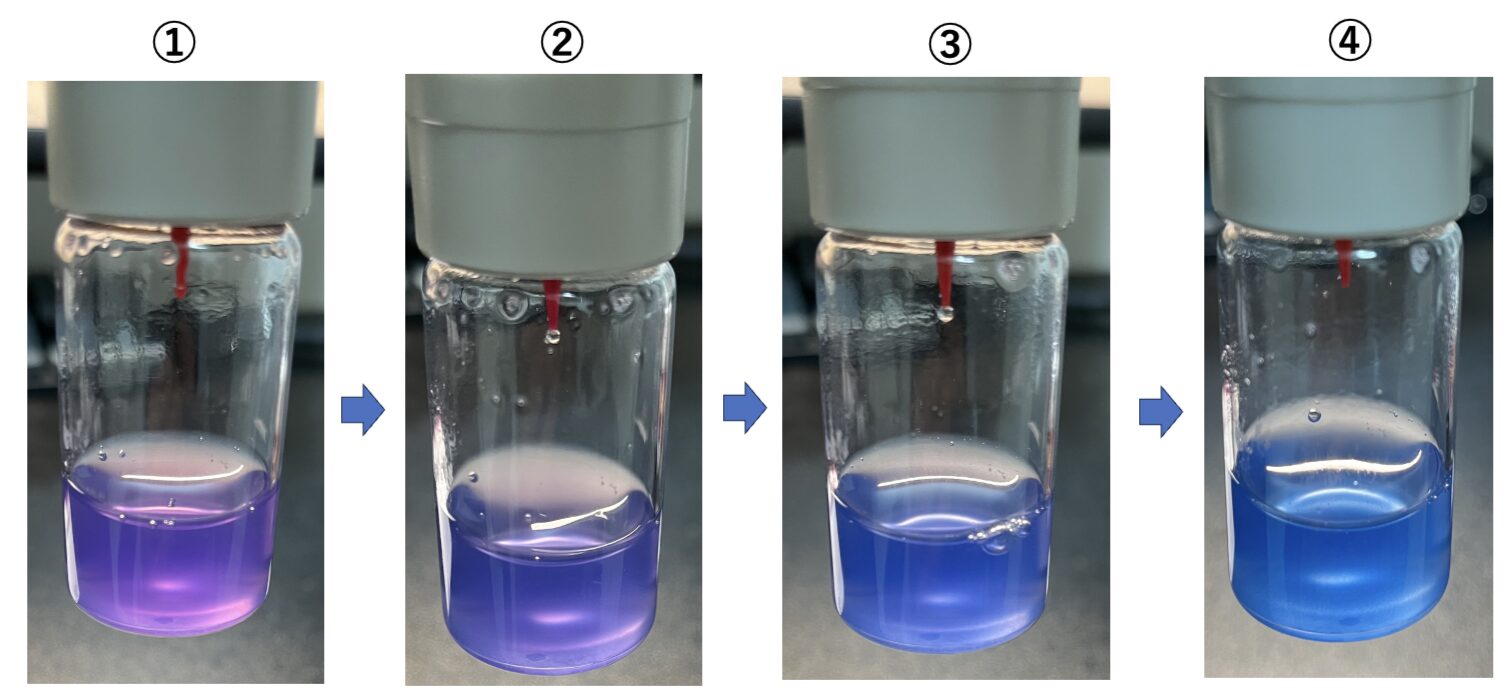

下の写真のように徐々に赤が抜けて青に近づいていきます。

③でもいいかなと思いますが、少し赤みがあります。

もう1滴加えて完全に赤みが抜けた青の④になったら終了です。

個人的にはKHの判別よりはわかりやすいと感じます。

色の判断っていうのはなかなか難しいですが、ここもKHと同様、多少の誤差があっても問題ないと考えた方が気が楽です。笑

あったとしても数滴レベルの誤差なので、数値にするとだいたい5ppmくらいの誤差です。

あまり真剣に悩まなくてもいいかと思います。

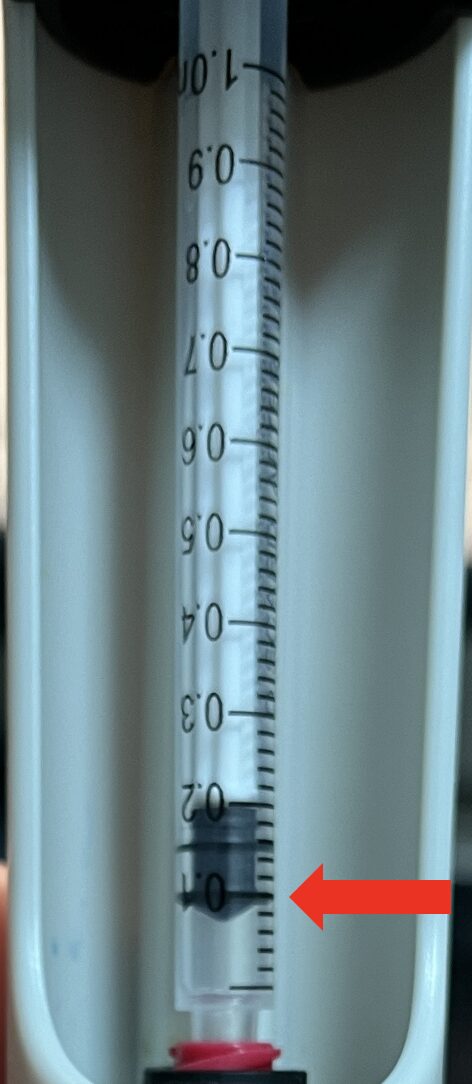

ここだと思ったところで、どれだけ試験薬を入れたのかを確認しましょう。

メモリを見ると、0.1mlのところになりますね。

ですが、確認するのはメモリの値ではなく、どれだけ試験薬を入れたかなので、上の1mlのところから数えていきます。

ここまで来るのに、0.9ml液を入れたことになります。

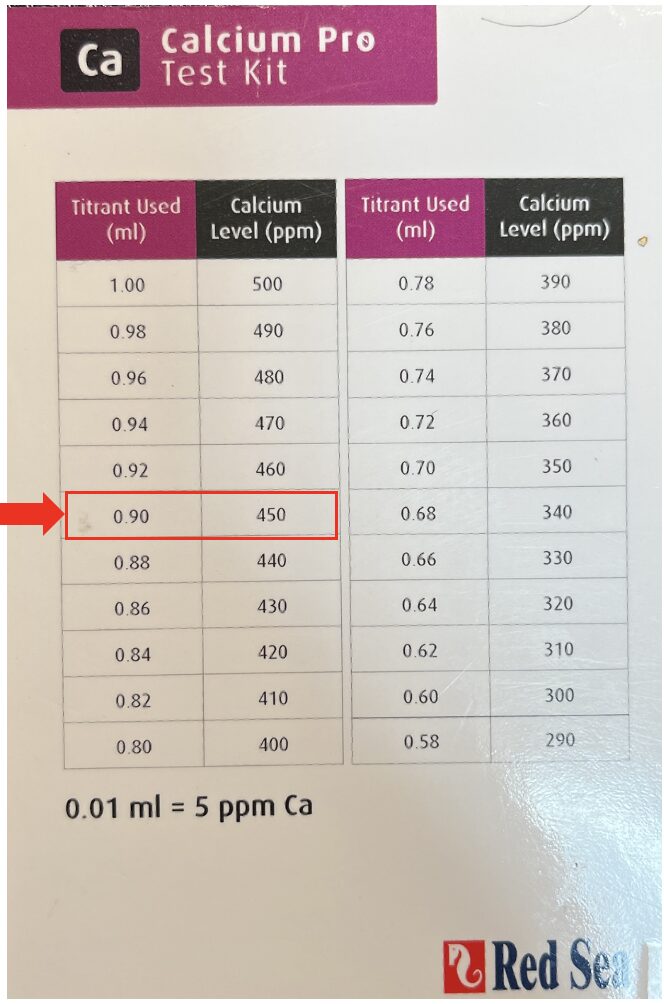

次に説明カードの裏にある表を見ます。

0.9mlに対応するのは450となります。

単位はppmを使用します。

これは濃度を表す単位であり、カルシウムが水槽にどれくらい入っているかという考え方で大丈夫です。

この水槽には450ppmのカルシウムがあるということがわかりました。

シリンジ内に残っている試験薬はそのまま試験薬ボトルに戻してもいいの?

→取説上は、ボトルに戻していいと記載されています。KHは捨ててくださいと書いています。違いがわからず、問い合わせました。これについてメーカーからはKH、カルシウムともに廃棄した方がいいと回答をもらいました。なぜなら、シリンジに入っている別の成分が悪影響を及ぼし、正確な試験ができなくなる恐れがあるためとのことでした。紛らわしいですね・・・

最初は少し難しいかもしれませんが、何回かやればすぐに慣れるはずです。

参考になればと思います。

カルシウム(Ca)の値はKHほど神経質にならなくてもよい

じゃあカルシウムの値がどれくらいならいいのだろうか。

ちなみに天然の海水は400ppm前後とのことです。

人によって理想的な数値は異なりますが、だいたい370〜450くらいが一般的です。

ちなみにRedSeaのホームページでは自分の水槽に応じた目標数値というのが見ることができます。

例えば、自分の45㎝キューブ水槽(水量100リットル)で水槽タイプはソフトコーラル、LPS、SPSが入ったミックスドリーフ水槽、成長と色彩はどちらも欲しいという内容であれば、上記の数値が理想値として出ます。

Caは450にしましょうと出ます。

これを参考にしている方も多いのではないでしょうか。

自分は、KHの値は7〜8を目標値としています。

それに対応する量のカルシウムがあればいいと思いますので、400〜430くらいあればいいかなというレベルで管理しています。

KHに比べると、生命の危機に直結するようなものではないですが、少なすぎるとサンゴの成長に影響を与えてしまいます。

数値に悩んだら、いつも水換え時に使用する人工海水の濃度で維持するのがいいと思います。

インスタントオーシャンであれば、塩分濃度34でカルシウムは400という値です。

少し余裕を持たせて400〜430くらいがいいのではないでしょうか。

KHよりかはカルシウムの変動にはシビアにならなくてもいいですが、安定するに越したことはありません。

サンゴは環境の変化をものすごく嫌います。

測定の結果、カルシウムが目標の値よりも低かったとしても焦って添加剤を入れて急激に値を上昇させることは避けましょう。

RedSeaのCa添加剤の例で言えば、1日に20ppmを最大増加量としています。

この数字が一つの基準と考えていいでしょう。

カルシウムの値が低すぎると、骨格形成のための材料がないためサンゴが成長しません。

また多すぎても沈殿してしまい無駄になってしまうようです。

海水の成分はバランスが大切なのです。

カルシウム(Ca)の維持をするためには水換えと添加剤を使用する!

水換えでCaを補う

KHの値を維持することが大事ということがわかったと思います。

サンゴを飼育しているとカルシウムがどんどん消費されていき、気づいたら低い値になっていたということがよくあります。

経験上、KHよりは急激に減っていたってことはあまりないですが、それでも減っていきます。

それを防ぐためには、カルシウムを追加していかなくてはいけません。

追加する方法としては、まず水換えが挙げられます。

水換えによりカルシウムを補充することができます。

水換えのみでカルシウムを補充し、水槽を維持しているという方もいます。

海水魚だけの水槽であれば、水換えは硝酸塩やリン酸塩等の除去が主な目的になります。

しかし、サンゴ水槽であれば硝酸塩等の除去に加えて、消費された海の成分の補給及びバランスを整えるという役割が大きいのです。

消費される成分というのは、KH、カルシウム、マグネシウムなどの主要元素の他、ストロンチウム、ヨウ素などといった微量元素です。

ここで注意が必要なのが、先ほども説明したとおり、カルシウムの値はできるだけ一定がいいということです。

新しい人工海水のカルシウムが高く、その人工海水で水槽の半分以上を水換えするとどうなるかというと急激にCaが上昇してしまう危険があります。

サンゴの育成のために海の成分の値を強化してあるRedSeaの高級人工海水の素であるコーラルプロソルトなどは塩分濃度35でCa465という数値です。

この人工海水を使用するのであれば、注意が必要です。

水槽のCaが400前後の場合、大量の水換えを行えば行うほど、上昇する値が大きくなります。

数値は急激に上げるのではなく、少しずつが鉄則です。

少量ずつ水換えを行い、徐々に上げていきましょう。

添加剤でCaを補う

カルシウムの添加剤はこちらも各メーカーから出されています。

使用するのはこれもなんでもいいですが、迷ったらテストキットと合わせてRedSeaにするのが間違いないでしょう。

今後いろいろと試していけばいいのです。

使いやすさやコスパなどの点からこれがいいっていうのを見つけ欲しいと思います。

入り口は無難に王道のRedSeaがおすすめです。

こちらの添加剤を使用すると、カルシウムの値を簡単に上昇させることができます。

また、微量元素であるストロンチウムも同時に補給することができます。

使用する量ですが、水槽の水量100リットルにつき1mlを投与することで、2ppm上昇します。

私の水槽は45㎝キューブオーバーフロー水槽ですので、ちょうど100リットルくらいです。

10ppm上昇させたいのであれば5ml添加すればいいというわけです。

ここで闇雲に添加してはいけません。

重要なのは、値を維持することです。

ということは、1日にどれくらいのカルシウムが消費されているのかを確認する必要があります。

私の水槽の1日のカルシウム消費は約5ppmです。

これはカルシウムの測定を数回実施することで出すことができます。

まず1回目の測定を行います。

1回目は450ppmと出たとします。

この3日後くらいの同じ時間に再度測定します。

小さい水槽であれば変動が大きいと思いますので、毎日測定してもいいかもしれませんね。

足し水を行い、水槽の塩分濃度は一定にしてください。

この3日後の測定結果が435ppmでした。

これはどういうことかというと、3日間でカルシウムが15ppm消費されるということです。

色々な要因があるので、一概には言えないですが一つの指針にはなります。

それをもとに1日に消費される値を求めます。

そうすると、1日に5ppm消費されるということがわかりました。

つまり、1日5ppmずつカルシウムを追加していけば、維持できるということがわかります。

また添加剤を見ていきましょう。

100リットルに1mlの添加で、2ppm上昇するということは、1日に約2.5ml添加すればいいということがわかりました。

そうやって、添加剤の入れる量を調整していきます。

これで添加する量がわかったので、もう測定はしないというわけにはいきません。

サンゴが追加したわけではないのに、消費されなくなったり、逆に消費が加速されるということがあるのです。

これはマグネシウムなどの他の成分の値によっても変動のずれが起こるらしく、一度測定してオッケーではないのです。

なのでできれば1週間に一度はカルシウムを測定してみて、しっかりと維持できているか答え合わせをしてみましょう。

ずれているのであれば、添加剤の量を微調整してみます。

ここでのずれはおそらく大したことないです。

上で説明したとおり、焦って添加剤を入れないでくださいね。

繰り返しますが、1日の最大増加量は20ppmまでというのを厳守しましょう。

少しずつ調整していけばいいのです。

サンゴを増やした後なんかは、消費スピードが上がりますので、合わなくなったときはまた1日の消費量を測定するのもいいかもしれませんね。

何度もやっていると、しっかりと値を維持できるようになるかと思います。

正直、これに関しては簡単ではないですよ。手間もかかります。

ただ、この手間がかかる分、サンゴを飼育できた時の喜びは大きいのだと思います。

パウダー状の添加剤もあります

ちなみに、パウダー状の添加剤も売られています。

こちらの方が圧倒的にコスパがいいです。

これは購入してきたら、そのまま添加するのではなくて、水と一緒に混ぜることで初めて添加剤として使用できるようになります。

作り方は、水1000mlにつき、パウダーを550g入れて混ぜると添加剤が出来上がります。

説明書にはRO水を使用しましょうと記載がありますが、カルキを抜いた水道水でも問題ありません。

この添加剤を100リットルにつき1ml添加することで、水槽のカルシウムを3.6ppm上昇させます。

液状の添加剤より少し濃い感じになります。

ちなみにKHに関しては、液状の添加剤の3分の1の濃度になります。

このパウダータイプのメリットはなんといってもコスパがいいというところです。

どれだけコスパがいいのか、自分の水槽で毎日5ppm上昇させるために必要な添加剤を考えてみましょう。

液体タイプ VS パウダータイプ

まず液体タイプのラインナップは250ml、500ml、1000mlの3種類があります。

一応、ホームページには5リットルというものもあると記載があるのですが、店頭で見たことありませんので、省きます。

楽天市場価格でそれぞれ、税込2640円、3190円、4510円となっています。

大きなものほどコスパがいいようになっています。

今回は1000mlの添加剤で比較してみます。

毎日2.5ml添加するとしたら、だいたい400日間もちます。これで4510円です。

KHよりも使用する量はあまり多くありません。

これと比較するのがパウダータイプ。

1000グラム入って、税込4987円です。

1000mlあたり550グラム使用します。

合計すると1800mlの添加剤が出来上がります。

維持するのに、1日1.38ml添加するとしたら、約1304日間持ちます。

500円くらいの差で、3.3倍も持ちます。

このコスパの良さはKHと同様ですね。

コスパすごいです。

パウダータイプのデメリット

これに関しては、作成する手間がかかるというところです。

そして、初期費用が少し高額というところでしょうか。

試してみたい初心者にはちょっと手が出せないような感じがします・・・

そして、どれだけ丁寧に混ぜたとしても、多少の溶け残りのような結晶が下に沈殿してしまいます。

私に関しては、KHの添加剤ほど頻繁になくならないため、液状の添加剤を使用しています。

大型水槽の方で、頻繁にカルシウムの添加剤を購入している人はパウダー状がおすすめです。

添加剤を初めて使うのであれば、液体タイプで試してみて、それからこちらのパウダータイプに移行すればいいと思います。

液体タイプの容器もそのまま使用できますしね。

容器がないのであれば、無印の洗濯用洗剤ボトルなんかがちょうどいい感じです。

添加しやすく、混ぜやすいですよ。

ドージングポンプで楽してCa(カルシウム)の添加を行う

維持しないといけないのはCaだけではなく、KHやマグネシウムも一定にしていきたいです。

他の主要元素も重要なのです。

そこで各種の添加剤で毎日補給していくわけですが、自分の場合は朝起きてまず初めにやるのが添加剤です。

忘れないためにすぐにやってしまおうという考えです。

ただ、毎日しっかり測って添加剤を入れるのですが、この入れ方もポイントがあるのです。

というのは、入れる順番は1マグネシウム、2KH、3カルシウムという順番が理想的というのと、

それぞれを一気に入れるのではなく、10分の間隔を空けてから添加しないといけないのです。

これを毎朝やるのは結構しんどいです。

一つだけならまだ頑張れるかもしれませんが・・・

そこで便利なのが、ドージングポンプです。

これは添加剤を決めた量を決めた時間にとても正確に添加してくれるというものです。

完全に自動なのです。

しかも毎朝、いっきに入れるのではなく、1日を通して設定の値になるように満遍なく添加してくれるのです。

そして、1日に2.5ml添加という微妙な値を計測する必要がありません。

他の添加剤の添加と時間をずらして添加する設定も可能なため、圧倒的に維持がしやすくなりました。

最初から導入するものではないですが、手動での添加に慣れてダルいなーと思い始めたら導入する価値はあると思います。

自分が使用しているのは、RedSeaのドーズ4というものです。

4つの添加剤の設定が可能です。

別の機会に詳しく解説します。

最後に

今回はカルシウムについてのお話でした。

カルシウムはサンゴを飼育していく上ではとても重要なことです。

是非参考にしていただきたいと思います。

最後まで見ていただきありがとうございました。