皆様お疲れ様です。

harutoです。

こんな人に読んでほしい

海水水槽初心者の方

海水魚飼育を始めたけどすぐに魚が死んでしまって悲しいです・・・

海水魚を上手に飼いたい!!

そんな方のお悩みを解決できればと思います。

入れた海水魚がすぐに死んでしまうとか、上手に海水魚を飼育できないというのは、もしかしたら生物濾過についての理解が足りていない可能性があります。

海水魚を飼育するためには必ず理解してほしいことです。

逆に生物濾過についてしっかりと理解していれば、海水魚がすぐ死んでしまうといった失敗は少なくなるでしょう。

それでは見ていきましょう!

濾過とは水をきれいにすること、生きれる環境に整えるということ。一番大事なのは生物濾過です。

まずは濾過についてです。

濾過というのは簡単に言うと水をキレイにするための仕組みみたいなものです。

海はとても広大ですので、汚れても問題はありません。

そもそも汚れても最終的には無害になるような仕組みが自然では出来上がっているのです。

水槽でも同じように、水をキレイにする仕組みを作り上げる必要があります。

そこで濾過です。

濾過には、物理濾過、吸着濾過、生物濾過の3種類があります。

物理濾過は文字通り、目に見える大きなゴミや汚れをウールマットなど物理的に取り除くものです。

吸着濾過は活性炭などで、水の黄ばみなどを吸着し、水を透明にするというものです。

そして一番重要なのが、生物濾過です。

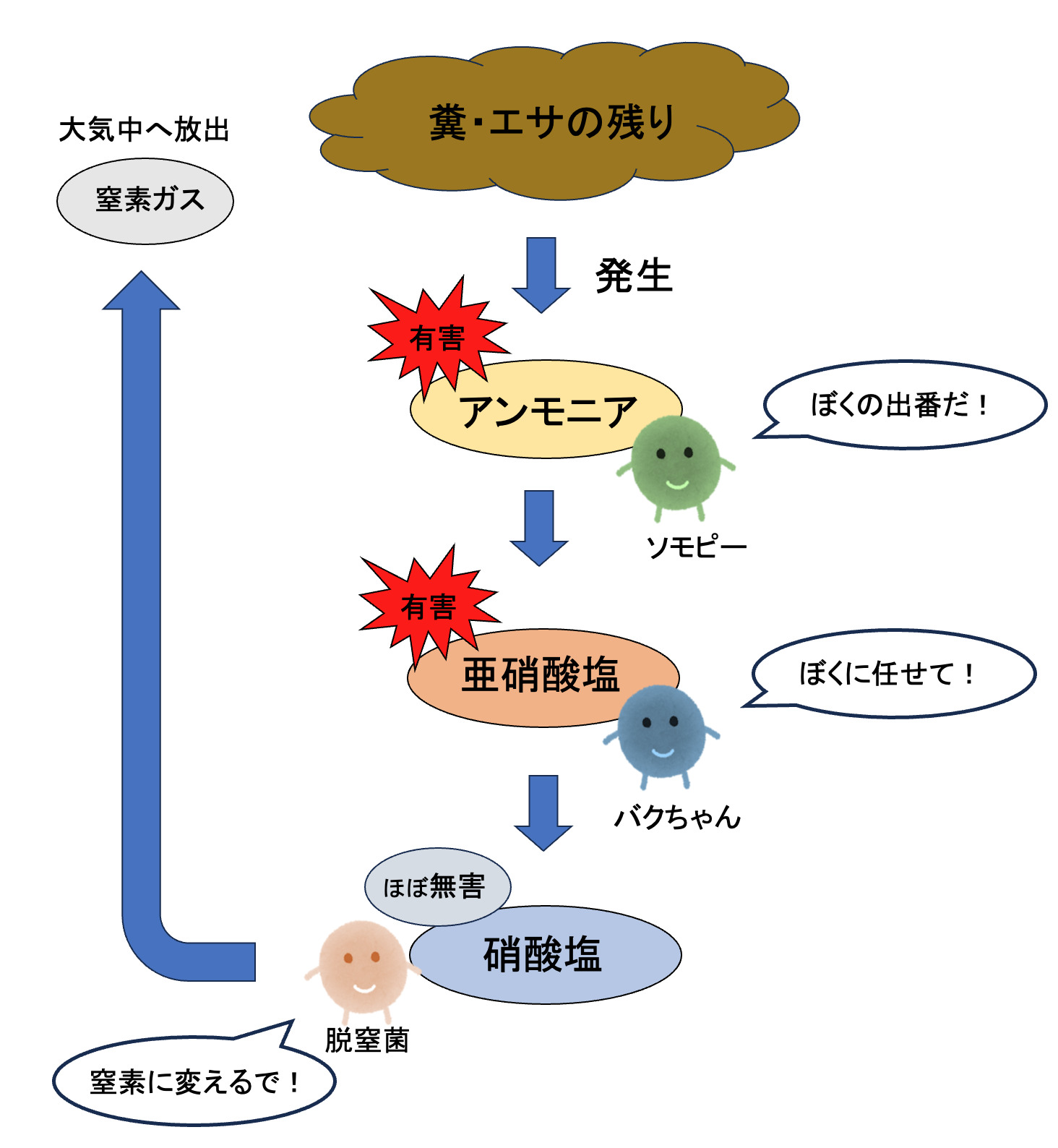

物理濾過では取り除けなかった魚の糞や餌の残りなどのタンパク質が有害なアンモニアに変わります。

この有害物質をどうにかしないといけないのです。

これを自然と同じくバクテリアという微生物の力を借りて、有害な物質を無害にしていくというのが必要になります。

微生物の力で水をキレイにしていくので、生物濾過と言われています。

極端な話ですが、物理濾過、吸着濾過が無くても、生物濾過が強力であれば海水魚は飼えます。

それくらい重要なのです。

それでは、生物濾過について見ていきましょう。

クマキチ

クマキチ水槽で海水魚を飼うなら、ここはしっかりと理解しよう!

ぴょんきち

ぴょんきちなんだか難しそうな予感・・・

水槽内ではいろんなバクテリアが活躍しているよ!

ニトロソモナス ユーロピア

水槽の中で魚を飼育しているとエサの残りや魚の糞が少なからず出てきます。

これはどうしようもありません。

このエサの残りや糞などの汚れがアンモニアという有害な物質を発生させます。

するとこのアンモニアを無害にしようと頑張るバクテリアが現れます。

どこからやってくるのか、何もないところから発生するのかほんとに謎なんですよね。

この最初に働いてくれるバクテリアをニトロソモナスと言います。

正式名称はニトロソモナス ユーロピアで「ヨーロッパで見つかった、亜硝酸を作る単細胞原核生物」という意味らしいです。

愛着が湧くように今回はソモピーと呼ぶことにします。

このソモピーは1892年にロシアの土壌生物学者であるセルゲイ・ウィノグラドスキーさんによって発見されました。

増殖速度はとても遅く、例えば1つの細胞が2つに分裂するのに必要な時間は、大腸菌では30分程度であるのに対し、ソモピーは数日もかかります。

このソモピーがアンモニアを亜硝酸塩に変化させます。

ぴょんきち

ぴょんきちこれでもう大丈夫だね!

いえいえ、まだダメなのです。

せっかくソモピーが頑張ってアンモニアを亜硝酸塩にしてくれましたが、残念ながらこの亜硝酸塩というのも有害なんです。

そしたらまたもや別のバクテリアが現れて、働いてくれるのです。

ニトロバクター ウィノグラドスキイ

この2番目のバクテリアをニトロバクターと言います。

正式名称はニトロバクター ウィノグラドスキイです。

ソモピーと同じく1892年にセルゲイ・ウィノグラドスキーさんによって発見されました。

ぴょんきち

ぴょんきち今回は自分の名前が付けられて嬉しかっただろうね!知らんけど。

せっかくなんで、この子をバクちゃんと呼びましょう。

このバクちゃんが亜硝酸塩をほぼほぼ無害な硝酸塩というものに変化させます。

この硝酸塩は海水魚を飼育するだけであればそこまで気にしなくても大丈夫です。

あまりにも量が多くなると問題ですが・・・

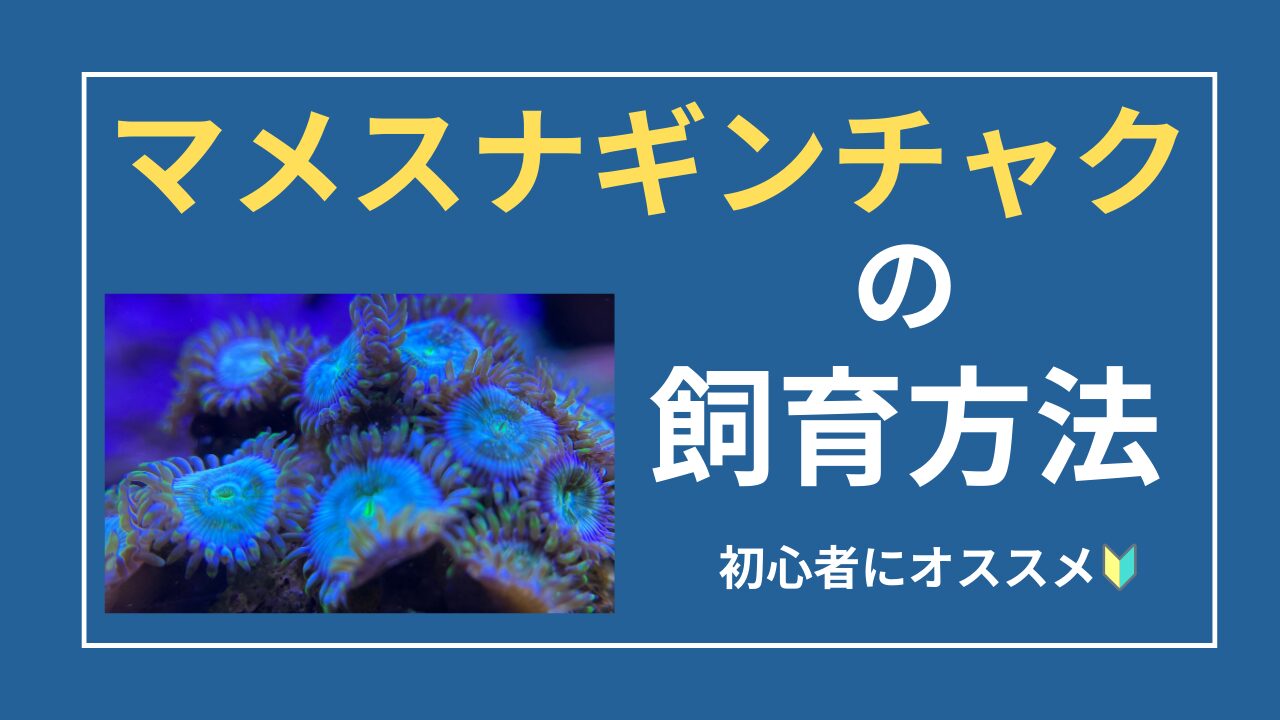

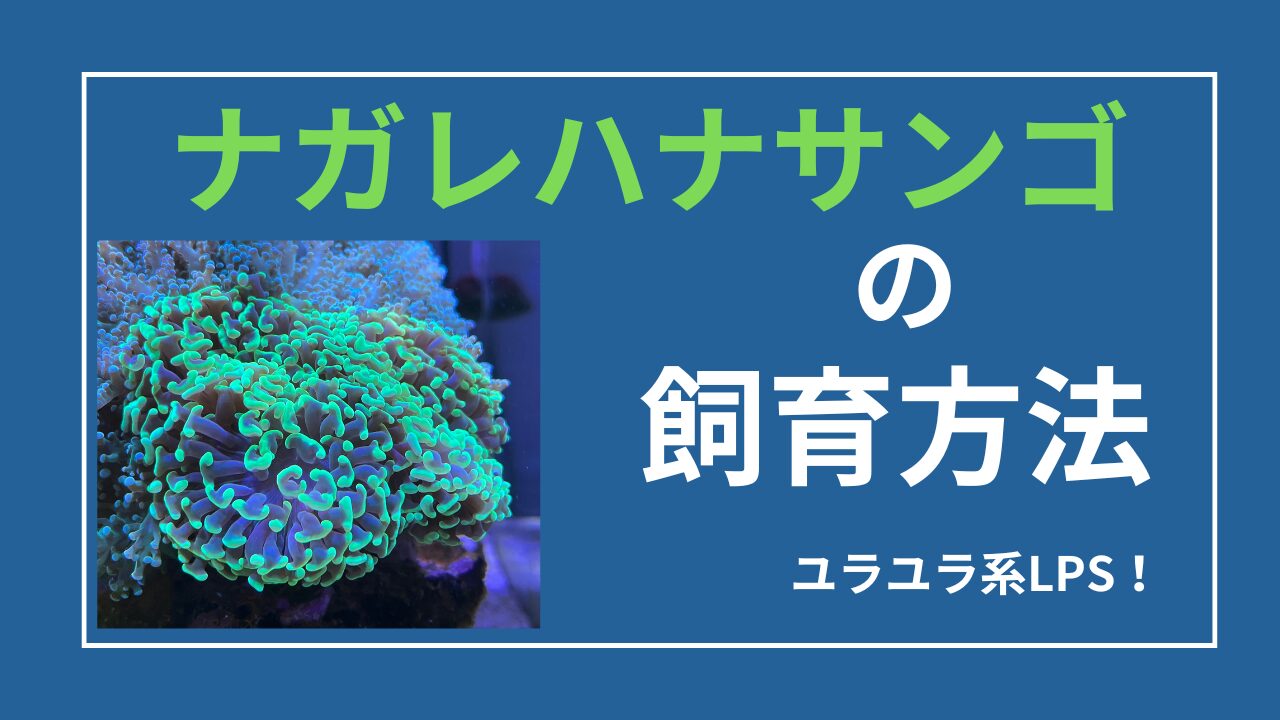

ただ、ミドリイシなどの水質に敏感なサンゴを飼育するとなると話は変わってきます。

硝酸塩が多い水槽であればすぐにサンゴはダメになってしまいます。

クマキチ

クマキチ硝酸塩があっても僕らはへっちゃらなんだよね〜

サンゴたちはヤバイヤバイ言うてるけど・・・

硝酸塩はその後、窒素になる。

自然界であれば、この硝酸塩は脱窒菌(だっちつきん)と呼ばれるバクテリアが窒素ガスに変化させ、大気中に放出されます。

なので自然海に硝酸塩が蓄積されるということがないのです。

ぴょんきち

ぴょんきち自然ってすごい!!(大興奮)

この脱窒菌を水槽内で増殖させ、硝酸塩を窒素ガスに変化して放出することができればいいのですが、なかなかうまくいかないのが現実です。

少なくとも海水水槽をはじめたばかりの初心者には難しいでしょう。

なので硝酸塩はどんどん水槽内に蓄積されていきます。

先ほども言いましたが、海水魚にはほぼ無害であるため多少の蓄積は問題ありませんが、この硝酸塩が多くなると、コケの発生につながってしまいます。

なので私たちは蓄積された硝酸塩を定期的な水換えで水槽の外へ出してあげる必要があるのです。

この脱窒について考えるのは次のステップということで、まずは硝酸塩を減らすために定期的な水換えを行う!という認識で大丈夫です。

まとめとして、生物濾過が行われている様子を図で見てみましょう。

ぴょんきち

ぴょんきちソモピーとバクちゃんがいい仕事してますね〜

海水水槽初心者の方はまずこの硝酸塩が増えていくことを目指しましょう。

なぜなら硝酸塩があるということは、バクテリアによる活動が活発に行われているということだからです。

理想はアンモニア及び亜硝酸塩が全く検出されない、硝酸塩のみが検出される状態です。

ここまでくると初めてお魚を飼育できると言っても過言ではありません。

逆を言えば、この生物濾過のサイクルが出来上がる前に魚をボンボン入れてしまうと、すぐに死んでしまいます。

バクテリアの活動が間に合わず、多くのアンモニアや亜硝酸塩が蓄積されるからです。

アンモニアが発生してもすぐに硝酸塩まで変えてくれるくらいまでにバクテリアを増やす必要があるのです。

すぐに魚を増やしたくなる気持ちはすごくわかりますが、グッと我慢しないといけないのです。

クマキチ

クマキチバクテリアが増えるには時間が必要なんだね!

水槽の状態は試験薬でわかる

ぴょんきち

ぴょんきちバクテリアがどれくらい増えたとか、アンモニアがどれくらいあるかとか、水槽見ただけじゃわからないよ!雰囲気で判断するの?あ、わかった!匂いでしょ?

違います。

確かに見た目だけで判断は難しいでしょう。

ベテランの方であればコケの発生状況などでわかるっていう方もいるかもしれませんが、初心者には無理です。

そういう時のためにアンモニア、亜硝酸塩、そして硝酸塩の量がどれくらい水槽にあるのかを確認するための道具があります。

アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩の3つがわかれば十分です。

これを使えば、今の水槽の状態を確認することができます。

アンモニアや亜硝酸塩が検出されるのであれば、まだ水槽が出来上がっていない状態です。

アンモニア、亜硝酸塩が検出されず、硝酸塩のみが検出されるのであれば水槽が出来上がったサインです。

初めは水槽に生き物を入れず、エサだけを水槽の中に入れるやり方や、丈夫なデバスズメダイなどの魚を1匹だけ入れて、水を作っていくやり方などいろいろあります。

パイロットフィッシュと呼んだりします。

個人的にはパイロットフィッシュはあまりオススメしていません。

近年ではこの生物濾過のサイクルをすぐに完成させるための商品が出てきており、そこまで待たなくても水槽が出来上がるようになってきています。

水槽をスタートさせる方法についてはこちらで詳しく紹介しています!

生物濾過をどこで行わせるかによって、強制濾過とかナチュラルシステムとか呼び方が変わります!

バクテリアたちはどこに住んでいるのかというと、水槽内にあるライブロックや砂、そして濾過層や濾過フィルターにあるろ材と言われているものです。

ライブロックとは

死んでしまったサンゴの塊にさまざまな生物がついています。肉眼で見える大きさの生物からバクテリアのような微生物などさまざまな生き物が住んでいます。海水魚ショップなどで購入できます。

ろ材とは

人工的に作られた多孔質の素材です。顕微鏡で見ると無数の穴が空いており、少ない量でたくさんのバクテリアを住まわせることができます。リングやボール状のものからスポンジのようなものまで多種多様です。

このろ材をたくさん入れて、バクテリアを増やし、強制的に生物濾過を行わせることを強制濾過と言ったりします。

海水魚を多く飼育したい方にとってはこの方式がいいでしょう。

ただし、バクテリアが働くので、当然硝酸塩が多く蓄積されます。

それと対比するのが、ろ材を入れず、プロテインスキマーという器具でアンモニアになる前の段階から汚れを取り除き、取りきれなかった汚れがアンモニアになります。

これを水槽内にあるライブロックや砂にいるバクテリアによって硝酸塩に変えていくというシステムです。これをナチュラルシステムと言ったりします。

ナチュラルシステムにもベルリン式やらモナコ式やらいろいろとあるのですが、混乱を招くので割愛します。

ぴょんきち

ぴょんきち強制濾過って言ってるけど、一般的な水槽のスタイルだよね!よく見る水槽はろ材入ってるもん。

強制濾過はろ材使う、ナチュラルシステムはろ材を使わないってことでいいのね?

はい、はじめはそんな感じの理解でいいです。

このナチュラルシステムは高性能なプロテインスキマーを設置するのと、海水魚をたくさん入れないことが大前提のシステムであり、これによってアンモニアの発生を最小限に抑えることができます。

その結果、最終的に蓄積される硝酸塩を少なくすることができるのです。

これは硝酸塩を低い値で維持したい時、例えばミドリイシなどの水質に敏感なサンゴを飼育する際などに良く使われています。

海水水槽を始めたいと思う方で、ミドリイシを飼うために硝酸塩を抑えるナチュラルシステム水槽にしたい!なんていう人はおそらくあまりいないと思います。

まずは可愛いカクレクマノミなどの海水魚を飼いたいと思うのであれば、何も考えずろ材をたくさん入れて強制的に生物濾過を行わせる方式にしましょう。

海水水槽はじめての方は強制濾過とかナチュラルシステムとかいう言葉は一旦忘れてオッケーです。

生物濾過の仕組みをなんとなく理解しておけば大丈夫ですよ!

ぴょんきち

ぴょんきち忘れていいんかいっ!

生物濾過を行わせるろ材をいっぱい格納する基地みたいやつ、それが濾過フィルター

生物濾過をたくさん行わせるために、水槽とは別の容器のようなものを用意し、そこにろ材を入れて生物濾過を行わせるのが一般的です。

これを濾過フィルターと呼ばれており、色々な形や種類があります。

よく金魚やメダカの水槽などでブクブク泡が出ているピラミッドみたいなやつを見たことはないでしょうか?

あれもろ材の入ったフィルターなのです。

これは投げ込み式フィルターと言ったりしますが、海水水槽ではあまり使われません。

海水水槽でよく使われるフィルターを紹介します。

外掛け式フィルター

まずは外掛け式フィルターです。

水槽のフチに箱のようなものを引っ掛けて、水を吸い上げ、物理濾過、吸着濾過そして生物濾過を行い、綺麗になった水を水槽に戻す方式です。

引用:株式会社チャーム商品販売ページより引用

安価で手に入り、とても手軽に始められるのが特徴です。

ただ、どうしても濾過の能力的に弱い印象があるため、もともとセットでついてくる濾過フィルターバッグの他に追加で、スペースの許す限りろ材を入れると濾過の能力は上がります。

プロテインスキマーとセットになっているものも出ており、外掛け式フィルターは今も進化を続けています。

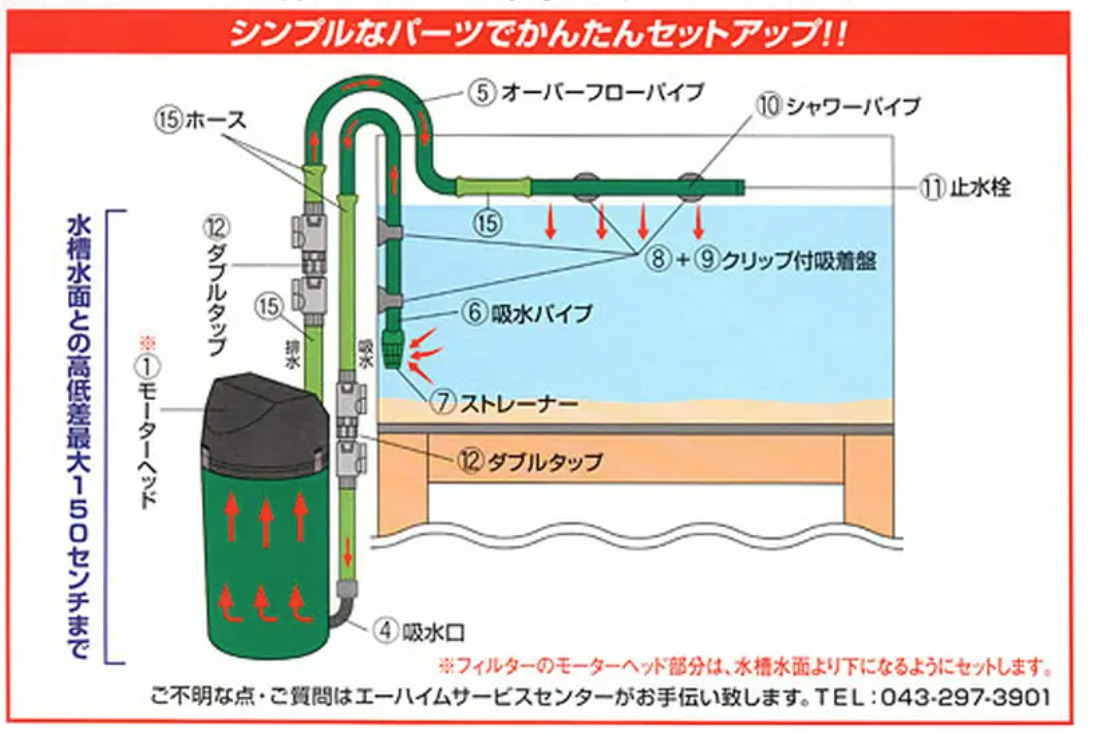

外部式フィルター

これは水槽の外側にバケツのような箱のようなものを置き、パイプとホースで水槽の水を吸い込み、その箱の中で水をキレイにしてから水槽に戻す方式です。

水槽から離れた場所に置くため、外部式フィルターと呼ばれています。

このフィルターの中には多くのろ材を入れることができます。

そのため、濾過能力は高いです。

小型のものから大型水槽用のものまで多くの種類が用意されています。

ただ、外掛け式フィルターに比べて値段が上がり、ホースの接続等が増えるため、初心者からしたら少し難しいと感じるかもしれません。

しかし、商品の取り扱い説明書に接続方法等、わかりやすく記載されているので、そこは問題ないかと思います。

そして、水槽用のクーラーを設置する際にも外部式フィルターは便利です。

フィルターとクーラーをホースで繋ぐことで簡単に接続することができます。

外部式フィルターは濾過能力は高いですが、水槽内に海水を吸い込むパイプと水を吐き出すパイプが設置されるので、水槽内が多少ごちゃごちゃします。

また、密閉されているため、酸欠になりやすいと言われています。

外部式フィルターを使用するのであれば、プロテインスキマーも一緒に設置し、酸欠を防ぐといいでしょう。

オーバーフロー方式

これはフィルターというよりかは、濾過の方式という方がいいでしょう。

外掛け式や外部式フィルター等の機材は使用しないのです。

その代わりに、水槽の中に1本のパイプがあり、水槽の水がそのパイプを通って下の小さな水槽に入ります。

この小さな水槽は濾過層と言われ、濾過層に大量のろ材をぶち込みます。

そうすることで強力な濾過能力を発揮します。

そしてキレイになった水がまたパイプを通って上の水槽に戻ります。

上の水槽部分

下の濾過層部分

見た目スッキリ

濾過層にも海水が入るため、全体的な水量がアップするのと、ろ材やプロテインスキマー、ヒーター等の機材もすべて濾過層にぶち込めます。

クーラーと接続する際にも非常に簡単で、水槽へ戻す前にクーラーを経由するようにホースや配管を繋げるだけです。

殺菌灯を付けたくなっても同じく繋げるだけで、拡張性が非常に高いのです。

そして濾過層に全て集約されているため、水槽内が非常にすっきりします。

水槽の水面から水を下に落とすので、水面に油膜が発生しません。

常に水面がキラキラしています。

デメリットとしては、やはりお金がかかってしまうという点でしょうか。

あとは下のホースの取り回しとかが初心者だと難しく感じるかもしれません。

また、オーバーフロー方式を選ぶのであれば、それ専用の水槽や台が必要になってくるのです。

自分で水槽に穴を開けて、配管を付けてっていうのはなかなか難しいですよね。

オーバーフロー方式にするだけで初期費用はドンと大きくなるでしょう。

そして水が下に落ちる際に、音がするというところです。

ですが、自分は特に気になりません。クーラーの音の方がうるさいです。

ただ、それらを補うメリットがオーバーフロー方式にはあるのです。

自分は外掛け式フィルター、外部式フィルター、そしてオーバーフローと変更してきましたが、本当に素晴らしいと感じます。

最初からオーバーフローにすればよかったと思っています。

ただ、これに関して、考え方は人それぞれなので、初期費用をあまりかけたくないのであれば、外掛け式や外部式フィルターを使用してみてから、オーバフローに変更というのでもいいと思います。

最後に

今回は水が綺麗になる仕組み、生物濾過についてお話しました。

これは水槽で生き物を飼育する上で非常に重要なことなので、是非とも理解してほしい項目です。

理解した上で、自分の使用したい水槽の大きさ、種類に応じた濾過フイルターやシステムを選び、水槽を構築していきましょう。

最後まで見ていただき、ありがとうございます。