はじめまして!趣味で海水水槽をしているharutoです。

「海水水槽のはじめ方」をどこよりもわかりやすく、丁寧に、初めての方でもすぐに海水水槽が始められるように解説します。

こんな人に読んでほしい

・お家で綺麗な海水魚を飼ってみたい!

・今までアクアリウムとかやったことないけど、海水魚を飼ってみたい!

・自宅でカクレクマノミを飼ってみたい!

・何から用意してどう始めればいいのかわからない・・・

・なんだかとっても難しそう、自分にできるのだろうか・・・

このページを見ればあの有名なカクレクマノミのような綺麗な海水魚をお家で飼うことができます。

このページを見ているということは、少なくとも海水水槽に魅力を感じているとは思いますが、海水水槽の魅力について聞いてみたい!という方はこちらの記事をぜひを見てください。

海水水槽の魅力を熱く語ります!

気になる項目へすぐに飛びたい方は、次のボタンをクリック!

どんな海水水槽にしようか

まず海水水槽を始めるにあたって必ず用意しなくてはいけないもの、それは水槽です。

この水槽がないと当然海水魚を飼育することはできません。

しかし、海水魚飼育といっても、さまざまな形があります。

30㎝の小型の水槽でカクレクマノミを2匹だけ飼育するのか、

それとも180㎝の巨大な水槽に大きなチョウチョウオやヤッコ、小型のスズメダイやハナダイが何十匹も優雅に泳ぐ水槽なのか。

一緒にどんな水槽がいいのかを考えていきましょう!

大型水槽で色とりどりの海水魚やサンゴを飼育する

大型水槽というのは一般的に90㎝以上の水槽を言います。

水量で言うと、だいたい180リットル以上のものでしょうか。

海水魚ショップのディスプレイ水槽になっているようなとても大きくて迫力のある水槽です。

大型の水槽のメリットはなんと言っても飼育のしやすさでしょう。

飼育がしやすいというのは、生き物の調子が崩れにくく、長期飼育がしやすくなるということです。

そしてたくさんの魚やサンゴを入れられますし、できることの幅が大きくなります。

海水水槽の魅力に取り憑かれた方はみんな大きな水槽にサイズアップしていきます。

デメリットとしては、水槽が大きい分維持管理は大変です。

小さな水槽よりも大きな水槽を掃除する方が大変なのはなんとなく想像できますよね。

定期的に交換する海水の量も多くなります。

当然置く場所も限られます。

何より、初期費用がとても大きくなります。

水槽そのものの金額も大きいですが、そのサイズに対応するための資機材の金額もとても大きいです。

初めてやる海水水槽にしては敷居が高いような気がします。

そして、水槽の調子が悪くなり、病気が蔓延してしまった場合、リセットするのが大変というのもあります。

大型水槽に向いている方

・小型、中型水槽で海水魚飼育をやっている方でサイズアップを検討している方

・たくさんの海水魚やサンゴを飼育してみたい方

・置く場所や予算に余裕のある方

・海水魚飼育は初めてだけど、大きな水槽への憧れが大きく、やる気に満ち溢れている方

小型の水槽でお手軽に海水魚飼育をはじめる

自分の中では45㎝水槽以下のものを小型水槽だと考えます。

水量で言えばだいたい35リットル以下くらいでしょう。

このサイズ感の最大のメリットは手軽さです。

比較的どこにでも水槽を置くことができます。

掃除もすぐに終わるし、一式揃えたとしても初期費用もそこまで高くありません。

初めての方はできるだけ費用を抑えて海水魚飼育を始めてみたい。そういう方は多いのではないでしょうか。

自分も初めは45㎝ほどの水槽から始めました。

小型水槽のデメリットは飼育難易度が上がるということです。

水質の変化が起こりやすく、それにより海水魚やサンゴの調子も崩しやすくなります。

そして、小さい水槽になればなるほど入れることができる生き物の数が制限されます。

水量が35リットルくらいであれば、小型の海水魚、例えばカクレクマノミ2匹くらいがやっとです。

それ以上だと、水が汚れるスピードがとても早くなるため、頻繁に水換えが必要になってきます。

しかし、生き物の数を抑えて定期的にメンテナンスを行えば、十分に飼育は可能です。

海水魚飼育が嫌になったとしても、簡単に撤去することができるため、とりあえず始めてみたいという方にはオススメです。

小型水槽に向いている方

・小さい水槽でカクレクマノミ2匹くらいを飼育したい方

・置く場所のスペースがあまりなく、費用をできるだけ抑えたい方

・とりあえず気軽に海水魚飼育を始めてみたい方

中型水槽は大型と小型のいいとこ取り

小さくもなく、大きすぎでもないちょうど中間にあたるサイズの水槽もあります。

60㎝水槽や、45㎝キューブ水槽などです。

水量で言えば65〜90リットルくらいでしょうか。

これくらいのサイズ感だと、小型水槽に比べて水質を安定させるのが非常に楽に感じられるでしょう。

つまり、飼育難易度が低くなるということです。

海水魚やサンゴも小型水槽に比べるとより多くの種類を入れることが可能になります。

大型水槽よりもメンテナンスは楽ですし、大型水槽、小型水槽のいいとこ取りのサイズ感です。

初期費用は小型水槽よりは高いですが、大型水槽の一式に比べるとはるかに安いと感じます。

現在私が使用している水槽も45㎝キューブで中型の水槽です。

横は45㎝とコンパクトながら、奥行き、高さも45㎝あるので、立体的なレイアウトも可能ですし、水量も十分に確保することができます。

このサイズが小さすぎず、大きすぎないちょうどいいサイズと感じます。

小型の海水魚であれば8匹ぐらいまでなら余裕で入れられると感じます。

個人的にははじめての海水水槽であればこれくらいのサイズをオススメしています。

中型水槽に向いている方

・海水水槽はじめてで失敗したくない方

・海水魚を何匹も飼育したいが、あまり大きな水槽はちょっと・・・と感じる方

・置く場所のスペースがあまりないが、できるだけ大きな水槽がほしい方

・大型水槽での海水魚飼育経験者で、一度やめてしまったがまた始めたいと思う方

・小型水槽からサイズアップをしたいが、大型水槽を置く場所も予算もない・・・という方

水槽サイズ選びの詳しいことはこちらにも記載しています。

水を綺麗にするための濾過について理解しよう

海水魚を飼育するうえで「生物濾過」について理解した方が失敗は少なくなると思います!

そんなことはいいから、具体的な始め方について知りたい方は、こちらから飛んでいきましょう。

まず濾過(ろか)という言葉についてですが、小学校の頃に理科の授業で出てきたやつです。

簡単に言うと水の中に入っている汚れなどを取り除いて綺麗な水に変えることです。

海水魚に限らず、水槽で生き物を飼うためにはこの濾過の仕組みが必要不可欠なのです。

自然界では、魚が餌を食べ、糞をします。

そうやって発生した糞や餌の残りから、有害なアンモニアという物質が発生します。

アンモニアは生き物にとってとても有害なのです。

このアンモニアを分解しようと、バクテリアという微生物が活動します。

このバクテリアがアンモニアを亜硝酸塩というものに変化させます。

ただ、この亜硝酸塩も生き物にとっては有害です。

そしてまたもや別のバクテリアが活動して、亜硝酸塩を硝酸塩というものに変化させます。

この硝酸塩は生き物にとっては、ほぼほぼ無害です。

最終的には、さらに別のバクテリアが硝酸塩を窒素に変化させ、大気中に放出させるというのが海の中では起こっています。

バクテリアという生き物を利用して行われる濾過なので、生物濾過と呼ばれています。

この生物濾過がとても重要になってきます。

生物濾過についてはこちらで詳しく書いています!

生物濾過を行うためのシステムは色々とありますが、初心者であれば濾過フィルターの設置が一般的です。

水を綺麗にするための装置のようなものです。

後ほど紹介しますが、外掛け式フィルターや外部式フィルターと呼ばれているものです。

その他にも、オーバーフロー方式というものもあり、別の水槽で水を綺麗にしてから生き物のいる水槽に戻す方式です。

今後他の資機材を拡張していくことを考えると、オーバーフロー方式はとても魅力的でおすすめしていますが、オーバーフローでなくても海水魚は飼育できます。

予算と相談しながら、選んでいきましょう。

海水魚飼育に必要なもの

それでは、海水魚飼育に必要なものを見ていきましょう。

初めてであれば必要最低限かつ、安価なものでもいいと思います。

必須なものとあったら嬉しいものについて分けて紹介していきます。

全体的にこんなものが必要になるのかーぐらいな気持ちで見てください。

必須なもの

水槽

これはもちろん必須ですよね。

水槽がないと何も始まりません。

この水槽を決めないと他の資機材が何も用意できません。

というのは、濾過フィルターや照明などの資機材を選択する際には、水槽サイズに適応しているかどうかを考えて選びます。

水槽が大きいのに小さい濾過フィルターを選んでしまっては、水を綺麗にするスピードが追いつかず、すぐに水が汚れてしまいます。

水槽の形状によっても使用できるものと出来ないものが出てくるので、まずはどんなサイズでどのような形状の水槽を購入するのか考えましょう。

水槽台

小型の水槽であれば、テーブルの上や棚の上などどこにでも設置できますが、大型、中型水槽の場合は専用の台が必要になります。

水槽に水が入るととても重くなってしまうため、荷重に耐えるしっかりとした台が必要になってきます。

水槽を購入する際にそれに合ったサイズの水槽台を購入しましょう。

濾過フィルター

フィルターとは水を綺麗にするための道具です。

下の写真のように水槽の外に置いてホースと接続する外部式フィルターや水槽に引っ掛ける外掛け式フィルターなどがあります。

外部式フィルター

外掛け式フィルター

水槽を購入する際に、オーバーフロー方式を選んだ場合は、不要になります。

オーバーフロー方式とは下の写真のような水槽で、上から落ちた水が下にある濾過層で綺麗にしたのち、再度上の水槽に戻ります。

このオーバーフロー方式は中、大型水槽によく見られ、小型の水槽でオーバーフローというのはあまり見かけません。

オーバーフロー方式であれば、水槽周辺からフィルターや接続しているホース類がなくなるため、非常にスッキリとします。

オーバーフロー方式ではない、水槽単体を購入する場合は濾過フィルターの購入は必須と考えていいでしょう。

大型、中型水槽であれば外部式フィルター、小型水槽であれば外掛け式フィルターを使用するのが一般的です。

濾過材(ろ材)

これは生物濾過を行わせるためのバクテリアを住まわせるお家だと考えてください。

オーバーフロー水槽であれば濾過層に、外部式フィルターや外掛け式フィルターであればフィルター容器の中に入れます。

外掛け式フィルターであれば、それ専用のフィルターバッグが売られています。

外部式フィルターであればフィルターのパッケージに紹介されている商品をフィルターの容器に入る分購入すればいいです。

エーハイムクラシックフィルター2217という外部式フィルターを例に出します。

このフィルターであればサブストラットプロとエーハイムメックを購入すれば問題ありません。

エーハイムサブストラットプロ

エーハイムメック

メーカーによれば定期的にろ材の交換が必要と書いてあるので、大きいものを買ってストックしておくのもありですが、初めは最小限の量でいいと思います。

オーバーフロー方式の場合は、上記のサブストラットプロのようなろ材を購入し、ろ材ネットに入れて濾過層に入れたりします。

濾過層が広いので、たっぷり入ります。

ろ材ネット

他にも、ZOOX ネクストジェネレーション バイオメディアという商品があります。

この商品は少し高価ですが、少ない量で他のろ材と同等、それ以上の効果があるというものでとても優れたろ材です。

これを外掛け式フィルターの隙間や、外部式フィルターに入れてもいいと思います。

ZOOX ネクストジェネレーション バイオメディアS

人工海水の素

海水は天然海水を使用するよりも、水道水に人工海水の素を溶かして作成するのが一般的です。

人工海水の素はとても種類が多くて、どれを購入していいかわからないですが、正直何でもいいです。

安いもの、高いものの大きな違いは、海水の栄養成分が多く入っているかどうかの違いです。

サンゴを飼育する際に栄養成分が入っている高品質な人工海水の素を使用すると、成長が早くなり、状態が良くなります。

海水魚のみの飼育であれば、ひとまずなんでもいいと思います。

例えばレッドシーソルトやインスタントオーシャンなどが有名です。

レッドシーソルト

インスタントオーシャン

比重計

これは海水を作る際に使用するものですが、海水の塩分濃度、比重と言われてる値を測定するために必要なものです。

海水魚を飼育するためには適切な比重の海水でないといけません。

この比重計を使用し、海水魚が快適に暮らせるような海水を作成します。

サンゴ飼育であれば、非常に正確に測定する必要がありますが、最初のうちはプラスチックの安いもので問題ありません。

バケツ(13リットルくらい)

これは海水を作ったり、水換えをする際に使用するものです。

これも家に余っているものでも何でもいいです。

13リットルという理由は、10リットル単位で水換えや海水を作成することが多く、10リットルギリギリの容量だとすぐに溢れてしまいます。

余裕をもって13リットルと言っているだけです。

自分はこちらを使用しています。

カルキ抜き

海水を作成する際に、水道水に入っている有害な塩素を中和してくれるものです。

これも安いやつで十分です。

ただ、人工海水の素の中には、カルキ抜きの成分が入っているものもありますので、そういう商品を購入した場合は不要になります。

先ほど紹介したインスタントオーシャンやレッドシーソルトであればカルキ抜きが必要になります。

蒸発した分の水を足す際にも使用できるので、持っておいた方がいいかと思います。

水温計

海水を作成する際には、25℃にする必要があるため、それを確認するために必要です。

また、定期的に水槽内の海水の温度を確認するためにも必要になってきます。

ちなみにこれは、マグネットで水槽の内と外を挟むタイプです。

吸盤タイプだと、劣化により外れてしまうことがありますが、こちらはそれがありませんのでオススメです。

LEDライト

こちらは水槽の上に設置する照明です。

生き物はいつも同じ時間に灯りがついて、同じ時間に灯りが消えると、朝と夜のサイクルが出来上がります。

そして何より、水槽内が美しく見えます。これが一番です。

せっかく綺麗な海水魚を飼っているのに、ライトはしょぼい懐中電灯とかだったらもう残念すぎます。

ぜひとも海水水槽用のLEDを購入してください。

最初は本当になんでもいいです。

サンゴを飼育するとなるとちゃんとしたものが必要ですが、最初は海水魚だけだと思いますので、ショップで見つけたいい感じの安いものにしましょう。

初めてであれば、何を買っても感動するはずですから。

ただ、水槽に設置できるかどうか、サイズに見合ったLEDかどうかをしっかりチェックしてから購入してくださいね。

海水水槽にハマれば必ずLED照明もグレードアップしたくなります。

水槽用ヒーター

こちらは冬場に寒くなる地域に住んでいれば必須でしょう。

冬の寒い季節に水温の低下を防ぐ目的で使用します。

ただ、こちらは地域や住んでいる環境によっても異なりますので、温度を上昇させる必要がある場合に購入すればいいと思います。

ヒーターについてはこちらを参考にしてください。

水槽用ヒーターについて解説しています。

水槽用クーラーもしくは冷却ファン

今度は夏場の水温上昇を抑えるために使用します。

夏場の気温上昇により、水槽内の水温は予想以上に上昇します。

理想は水温25℃前後をキープすることなので、海水魚のことを思うのであれば、クーラーは必須だと私は思います。

しかし、決して安くはないため、一旦様子見でもいいと思います。

水温が28、29℃くらいまで上昇するのであれば注意が必要です。

クーラー以外には冷却ファンという水槽用の小型扇風機があります。

これでも冷却することが可能で、値段も安いです。

こちらを使用する注意点として、水の蒸発に伴い塩分濃度が上昇しやすくなるということです。

こまめな足し水が必要です。

クーラーについてはこちらを参考にしてください。

水槽用クーラーについて解説します。

サンゴ砂

これは水槽の底に入れる砂です。

何も入れなくても海水魚は飼えますが、白い砂があった方が見栄えが良くなりますし、バクテリアのお家にもなります。

入れない方もいますが、個人的には砂はあった方がいいと感じます。

粒が大きいものにするか細かいパウダー状にするかは好みです。

あまり細かすぎると、ポンプの水流により飛ばされて一部分だけ穴が空くこともあります。

おすすめはマメカルシウムサンドという商品です。

私も使用しています。

とにかく白くて美しいです。

量ですが、あまり厚く敷く必要はありません。

厚く敷くと硫化水素が発生しやすくなり、水槽崩壊のリスクがあります。

ライブロック

ライブロックとは海水水槽に入れる紫色した岩です。

これを組み合わせてレイアウトを作っていきます。

水槽を設置し、海水が出来上がった状態で入れる必要があるため、水槽が落ち着いてからの購入がオススメです。

このライブロックというのは、死んだサンゴの塊のようなもので、海の微生物とかがたくさん住んでいます。

もちろん生物濾過のためのバクテリアも住んでいます。

水の浄化作用があり、海水魚たちの隠れ家にもなるため、あった方がいいでしょう。

注意点としては、腐っているライブロックを入れてしまうと一気に水質悪化に繋がるので、選ぶ際は慎重に行いましょう。

近くのショップであれば、店員さんに水槽サイズを伝えて、いい感じのものと量を選んでもらいましょう。

また、人工ライブロックというのが売られています。

こちらはライブロックの形に似せて作られた人工のものですので、導入する際に悪さをする生物が水槽に入ることがありません。

絶対に水槽にそういった生き物を持ち込みたくないという方にはいいかと思いますが、当然微生物の付着はありませんので、水槽の浄化作用はありません。

バクテリアが増えてくるとそこに住み始めるという感じです。

はじめての方であれば、浄化作用のある天然ライブロックの方がいいかと思います。

必要なキロ数は好みにもよると思いますので、徐々に追加でいいと思います。

必須ではないが、あったら嬉しい

プロテインスキマー

こちらは濾過フィルターとは別の水を綺麗にするためのアイテムです。

無くても飼育はできるとは思いますが、飼育を劇的にしやすくするものです。

プロテインスキマーについて詳しく解説しています!

照明電源用タイマー

タイマーで電源が入ったり切れたりするものを購入すれば、手動でのスイッチ操作が必要なくなるので便利です。

これにより、仕事で帰りが遅くなっても自動で電気が消えるため、魚の生活リズムが一定に保たれます。

水換え用ホース

水換えをする際、水槽内の海水をバケツに移す際に使用します。

底に敷いている砂の中の汚れも舞うことなく除去できるため、非常に便利です。

小さいサイズから大きいサイズまでありますので、水槽サイズに合わせて選びましょう。

水流ポンプ

水槽内に設置し、水流を起こすアイテムです。

水流を強めたり弱めたりを交互に繰り返し、実際の海の中を再現できるものもあります。

サンゴを飼育するのであれば必須と考えていいと思いますが、海水魚だけだとしても水流がある方が気持ちよく泳ぐ姿を見ることができます。

水流があることで海水魚が活発に泳ぎ、餌の食いも良くなると言われています。

殺菌灯

これは水槽内の病原菌やコケの発生を抑制するためのもので、海水魚の病気を抑制するだけでなく、水が透明になる効果もあります。

あったら嬉しいですが、必須ではありません。

デジタル計量器

人工海水の素の量を測定するのに便利です。

以上が海水水槽をはじめるにあたり必要になってくるものです。

水槽を設置する場所を決めよう

水槽を選んでから置けませんでしたとならないために、どこに水槽を設置するか事前に考えておきましょう。

よく考えてみたら小さい水槽しか置けないという可能性もあります。

水槽を置く場所のおすすめはこちらです。

水槽の設置場所

・ コンセントが近くにある場所

・ 直射日光が当たらない場所

・ みんなが見れる場所

・ 水道から近ければなおいい

以上が水槽の設置場所のポイントとなります。

まず、水槽には様々な資機材が使われます。

ポンプ、照明、クーラーなどです。

電気のコンセントが必須です。

延長コードを遠くから伸ばしてきてもいいのですが、あまり見栄えがよくありませんので、近い方がいいと思います。

次に直射日光が直撃する窓際だと、水温の変化が大きいので避けましょう。

カーテン等で防げるのであればいいとは思います。

ただ、窓を完全に塞いでしまうのは、何かあった時に避難の妨げになってしまう可能性がありますので、あまりオススメしません。

そして、みんなが見れる場所に置きましょう。

あまり行かない物置部屋に設置したところで見る、見られる機会が少なくなるので、残念です。

せっかくなら家に来た友達や家族に見てもらえるリビングがいいと個人的に思います。

みんなに見られるという意識があれば、コケだらけの水槽のままにしていられないので、メンテナンスのモチベーションも上がります。

寝室でもいいのですが、日中にいることが少ないと水槽の異常にも気付けないし、少なからず音がするので睡眠の妨げになる可能性があります。

また、テレビ等の家電の近くも注意が必要です。

地震やトラブルにより水が溢れた場合に故障の原因になりますので、離した方が無難でしょう。

水道からあまりに遠いと水換えや掃除の際に往復するのが大変なので、近いに越したことはありません。

場所が決まったら、水槽を設置します。

中型、大型水槽に水が入ってしまってからでは、移動させることは不可能だと思ってください。

なので設置場所に関しては慎重に選んでくださいね。

そして直近に壁があるとメンテナンスがしづらいです。

後ろや横の壁にビタ付けしてしまうと、何か物が落ちてしまった時に取るのが困難だったり、コケ掃除をする際などに、ものすごいストレスを感じます。

最低でも自分の腕が余裕で入るくらいの隙間は空けましょう。

水槽のセッティング

水槽のセット、水漏れ確認

水槽の置き場所が決まりましたら、次はフィルターなどのセッティングです。

取り扱い説明書をしっかり読み、組み立て、接続をしてください。

オーバーフロー水槽であれば、配管の接続等が少し難しく感じるかもしれませんが、説明書を見ながらゆっくりと組み立てれば大丈夫です。

ここを適当にやってしまうと水漏れの原因になり精神的ダメージを受けることになります。

配管同士の接続ですが、もし引越しの可能性がある場合は、接着剤ではなく、シリコンシーラントなどで水槽と配管を接続した方がいいと思います。

このシリコンであれば硬化した後でも本気を出せばねじり切ることができますが、接着剤だとびくともしません。

後々はずことを考えて組み立てを行いましょう。

クーラーや殺菌灯を接続する場合は、配管やホースの接続と一緒に行います。

セットが完了したら、海水を作る前にまず水の状態で水槽内の水を循環させます。

水槽内に水を入れる際は、実際に何リットル入ったかを記録しておくのがいいでしょう。

人工海水の素を入れるときにどれくらいの量を入れればいいか判断するためです。

そして、オーバーフローのポンプ、外掛け式フィルターや外部式フィルターの電源コードをコンセントに挿し、水の流れを作ります。

しばらく様子を見ましょう。

そして水漏れがないかの確認をしてください。

もし漏れ出した時にそれが海水だったらベタベタして掃除が大変ですので、真水の状態で行いましょう。

漏れ出す箇所としては、配管の接続部、ホースとクーラーの接続部、水槽の繋ぎ目のパッキン部分です。

よく観察しましょう。

クーラーや殺菌等、ヒーターなどは生き物が入っていない状態ですので、作動確認のみ実施し、あとは電源を切っておいていいです。

電気代を節約しましょう。

海水を作成する

水漏れ等の問題がなければ、いよいよ海水にしていきます。

すでに入っている水を捨てる必要はなく、そのまま人工海水の素を入れて海水にしていきます。

生き物が入っていない状態であればこのやり方で全く問題ありません。

人工海水の素の入れる量ですが、商品のパッケージやホームページに記載されていると思います。

比重計で1.023の値になるように調整していきましょう。

とりあえず1.023にしておけば問題ありません。

海水の作り方や比重についてはこちらを参考にしてください。

サンゴ砂を入れる

バクテリアが入っている砂であれば、海水が出来上がったこのタイミングで入れましょう。

真水の状態だとせっかくのバクテリアが死んでしまいます。

バクテリアが入っていない安いものであれば、水を入れる前でも問題ないですが、もし水漏れが発生した場合に、ショップが別の水槽と取り替えてくれるかもしれません。

その場合、砂を全部抜かないといけないのでめんどくさいですよね。

なので絶対大丈夫ってなるこのタイミングが間違いないかと思います。

サンゴ砂のパッケージに洗ってくださいと書いてあれば、説明書通りに洗います。

米を研ぐような感じですね。

洗い不要と書いているのであればそのまま入れましょう。

入れる際はフィルターやポンプの電源を止め、水の流れがない状態で入れましょう。

その方がフィルターや濾過層に砂が流出するのを防げます。

ろ材を入れる

外部式フィルターの場合は、フィルター組み立ての段階ですでにセットしているかと思います。

オーバーフロー方式の場合は、専用ボックスにウールマット、濾過層にろ材を入れていきます。

ろ材は細かい粉が出ているので、軽く水で洗った方がいいかと思います。

ろ材を専用のネットに入れて濾過層に入れます。

そのまま入れてもいいのですが、メンテナンスの時に大変なので、まとめておいた方がいいです。

別に専用のネットでなくてもいいです。

私は使用していなかった洗濯ネットの金属部分をカットして入れてます。

通水性が保たれており、まとまっていれば何でもOKです。

以上で水槽のセッティングは終了です。

水槽には海水が入っており、水を綺麗にする濾過フィルターもあります。

いよいよ海水魚を購入しても良さそうですが、もう少し待ってください。

ここからが重要で、今水槽内にあるフィルターやろ材には生物濾過を行うバクテリアはいません。

このバクテリアを増やしていく必要があるのです。

生物濾過についてはこちら

生物濾過のサイクルを作る

今の状態の水槽に海水魚を何匹も入れるとどうなるかと言いますと、魚の糞や餌の残りがアンモニアとなり、水槽内に広がります。

そしてこのアンモニアにより、海水魚は全滅するでしょう。

アンモニアはとても有害なのです。

水槽内は綺麗なように見えて、地獄のような環境なのです。

そこで、生き物を住める環境にしていく生物濾過のサイクルを作っていきます。

海水魚飼育を成功させるのに一番大事な部分と言ってもいいでしょう。

アンモニア、亜硝酸塩を硝酸塩に変える2種類のバクテリアを発生させ、育てていきます。

バクテリアを発生させるためにはアンモニアが必要になります。

ここでよくパイロットフィッシュというものを入れたりします。

これはバクテリアを育てていくための餌となるアンモニアを発生させるために丈夫なスズメダイのような小型の海水魚を1匹だけ入れるという方法です。

この地獄のような環境を住める環境にするために命をかけて行ってこい。みたいな感じです。

これについては賛否があると思いますが、私個人の意見としてはオススメしません。

なぜなら、バクテリアが育っていない過酷な環境に海水魚を入れて、もし万が一その子を死なせてしまったら、最初から失敗を経験してしまうことになります。

まだ住める環境ではなかったのね。勉強になったなーと割り切れるならいいのですが、相手は小さくても命です。

そんなふうには思えないんですよね。結構ショックは大きいと思います。

また、大丈夫だったとしても、そのパイロットフィッシュが先住民のように縄張りを作ってしまうため、後から入れた小さくて気の弱いカクレクマノミ2匹を追いかけ回すということになりかねません。

過去にそういう状況になり、ちょっと見てられないので先住民のスズメダイをショップに引き取ってもらったことがあります。

その時の「ちょ、え?おれが退去すんの?先にいたのに??」っていうスズメダイの顔が忘れられません・・・

バクテリアを育てる方法は二つあります。

一つはバクテリアのスタートになるアンモニアを発生させるために、餌などの有機物を与えていくという方法、

もう一つはバクテリア自体を水槽に入れるという方法です。

①家にあるものでお金をかけず、時間をかける

まず一つ目ですが、アンモニアが発生すればいいので、その原因となるものを入れてあげればいいのです。

海水魚の餌でもいいのですが、魚にあげるわけではないのに先に購入するのはなんだかもったいないと思います。

なので、家の冷凍庫に余っていたシーフードミックスのかけらとかを入れましょう。

アサリの剥き身とかでもいいです。肉片とかでもいいと思います。

それらの有機物からいずれアンモニアが発生します。

そのアンモニアを亜硝酸塩にするためのバクテリア①がどこからか発生するのか元からいたのか謎なんですが、現れます。

そして亜硝酸塩に変えていきます。

亜硝酸塩が増えてくると今度は亜硝酸塩を硝酸塩に変えるバクテリア②が現れます。

そして最終的に硝酸塩に変えていきます。

このバクテリア①、②が時間をかけて増殖していきます。

海水の場合は淡水よりもより多くの時間がかかると言われています。

このサイクルが出来上がったかどうかを確認する方法は、試験薬を使う方法があります。

各メーカーから出ているのでどれを使用してもいいのですが、アンモニアや亜硝酸塩の試験薬は使用するのが最初くらいなので、安いやつでいいと思います。

これで定期的に測定し、アンモニア、亜硝酸塩がゼロ、硝酸塩のみが検出される状態になれば完成です。

どれくらいで環境が整うかはなんとも言えませんが、慎重にやりたいのであれば1ヶ月は待ったほうがいいと思います。

このタイミングでプロテインスキマーのスイッチを入れないようにしましょう。

なぜなら、プロテインスキマーの効果でアンモニアの発生が抑制されてしまうからです。

また、バクテリアは酸素を必要としています。

酸素を供給するためには、エアレーションが効果的です。

エアレーションとは空気のぶくぶくです。

エアーチューブの先にエアーストーンをつけて非常に細かな空気の泡を発生させるものです。

エアレーションをしなくても、ポンプから水槽に排出する際のパイプを少し上に向けて、水面が波打つようにしてあげると多少は空気が水中に入るのでいいかと思います。

②バクテリアを投入する

こちらは最初からバクテリアを投入するという方法です。

早く水槽に海水魚を入れたいって方におすすめです。

投入したバクテリアはいずれろ材や砂に定着していきます。

バクテリアを購入する必要がありますが、水槽はすごい速さで完成されていきます。

100メートル走に例えると、よーいドンして5メートル進んだらゴールみたいな感じです。

各商品の説明書どおりにバクテリアを添加していきましょう。

例えばこういうやつです。

マメデザインから出ているマメバクテリアという商品です。

効果は抜群です。

最初だけではなく、水換え時にも使用できるので、購入する価値は十分にあります。

マメバクテリアであれば4、5日で海水魚を入れられるとのことです。

他にも色々なバクテリアの商品がありますので、調べてみて、比較・検討してみるのもいいかもしれません。

魚を入れた後も急激なアンモニア、亜硝酸塩の値が上昇する可能性があるため、定期的なチェックは欠かさないようにしましょう。

また、魚を増やしていくのも月に1匹くらいのペースで時間をかけていくのが無難でしょう。

ライブロックを投入しよう

バクテリアを育てている段階でライブロックを入れるのがいいでしょう。

育ったバクテリアが定着しますし、水槽がそれっぽくなります。

最初の段階で購入してもいいのですが、初めてだと何かとバタバタしてしまうので、落ち着いてやることが無くなったこのタイミングがいいと思います。

魚は入れられなくても、ライブロックでレイアウトを組むだけで楽しいですよ。

ライブロックの組み方ですが、いろんなパターンがあります。

中央に山パターン

こちらは水槽中央にライブロックで山を作るパターンです。

何も考えずに山になるように積むだけでそれっぽくなります。

この山を中心にお魚たちは泳ぎます。

ライブロック同士の隙間は少なからず生まれますので、その中にお魚たちは隠れたりします。

アーチパターン

こちらは中央の山に空間を設けてトンネルみたいにしたものです。

このトンネルの中をお魚たちがスイスイ泳ぐ姿が見れます。

山だけよりも若干おしゃれに見えます。

初心者からしたらライブロックを組み合わせるのが難しいと感じるかもしれませんが、それっぽくなっていれば大丈夫ですよ。

完璧を目指さなくても大丈夫です。

ポイントは大きくて安定したライブロックを土台として置き、その上に軽いライブロックを乗せていくイメージです。

用意したトンネルをお魚が通過した時は嬉しいですよ。

サイドに山パターン

こちらは山を中央ではなくどちらか一方に寄せたものです。

これにより、反対側は砂地が広くなりその広いスペースをお魚が泳いだりします。

中央の山に飽きたら、少し横にずらすだけで新鮮な気分になります。

今紹介した3パターン以外にも、山を両サイドに置いたり、山とアーチを組み合わせたりとパターンは本当に無限です。

はじめはなかなか難しいと思いますが、これだっていうのを見つけた時は最高に楽しいですよ。

ライブロックが組まれただけで一気に海水水槽になります。

海水魚を買う前にやること

水槽のバクテリアが育ってきたら、いよいよ海水魚を自分の水槽に入れていきます。

待ちに待った瞬間ですね。

海水魚を購入する前に行うこと、購入してから行うことを見ていきましょう。

海水魚を購入する前にもう一度水質のチェック

まず、現在の水槽を確認しましょう。

バクテリアを入れなかった場合はバクテリアの増え具合を確認しましょう。

アンモニア、亜硝酸塩は検出されませんか?しっかりと硝酸塩が出てきていますか?

もう一度魚を入れてもいい環境かどうかを再度確認しましょう。

アンモニア、亜硝酸塩がゼロ、硝酸塩が蓄積されているのであれば、バクテリアが十分に増え、生物濾過が完成されているということなので大丈夫です。

まだアンモニアと亜硝酸塩が検出されるのであれば、魚を入れるのはまだ早いです。

もう少し待ちましょう。

マメバクテリアなどを入れた場合は、説明書どおりの日数が経過すれば環境は整っていると思いますので、魚を入れることが可能です。

またコケが発生している場合は、一度掃除した方がいいかもしれません。

コケは硝酸塩などの栄養塩を餌として増えるので、しっかりと水槽が出来上がっている証拠ではありますが、見た目がよろしくないですよね。

せっかく綺麗な海水魚を入れるのだから、事前に綺麗にしておきましょう。

水槽を一度ピカピカにしよう

ガラス面

ガラス面についたコケはメラミンスポンジでこすると簡単に落ちます。通称激落ちくんですね。

柔らかいコケは激落くんで軽く擦るだけで取れます。

硬くてスポンジでゴシゴシしても取れないコケはスクレーパーというものを使用したら綺麗に取れます。

また、100均に売っているカッターの替え刃を使用するというのもありです。

使用する前に錆止めで塗られているオイルをティッシュで拭き取り、使用します。

ガラス水槽であれば、そんな簡単に傷はつきませんので安心して使用できます。

水槽の材質がアクリルであれば傷が付いてしまうので、注意が必要です。

ライブロック

ライブロックの一面が茶色く汚れている場合は、靴用のブラシでゴシゴシしたら簡単に落ちます。

これも100均で買うとか、家に余っているやつで大丈夫です。

ここで注意してほしいのが、ゴシゴシこすって真水で洗わないことです。

せっかく育ったバクテリアが死んでしまう可能性がありますので、洗う際は水槽に入っている海水をバケツに移してその中でやるようにしましょう。

砂の上

次に砂の上にあるコケですが、使用しているサンゴ砂が細かければ軽く手で払うだけで、取れたりします。

あとは水換えの際に、専用のホースで砂の中の汚れと一緒にかき出すという方法もOKです。

ここで注意してほしいことは、砂をかき混ぜないことです。

もしかすると砂の中で硫化水素が溜まっている可能性もありますし、魚が病気になる可能性もあります。

まだ魚はいないと思いますが、今後砂のコケ掃除をする際は注意してください。

水槽が濁らないようにやさしくゆっくりやるのがポイントです。

その他の場所

オーバーフローや外部式フィルターの配管、ホース関係は細いブラシのようなもので擦るといいでしょう。

オーバーフロー管のコケでブラシでは取れない場合は、靴べらのような長く細いものでスポンジを押し付けてコケ掃除をするとよく取れますよ。

苔掃除をすると、水槽の中が濁ると思いますので、そのまま水換えを行いましょう。

コケ掃除に関してはこちらでも詳しく解説しています。

水換えをする

硝酸塩が蓄積している場合は、ここで一度水換えを実施してみましょう。

交換する海水の量は、だいたい全体の10分の1くらいです。

手順は人それぞれですが、今回は自分が実際に行なっている方法を紹介します。

自分の水槽であれば毎回約10リットルの海水を入れ替えます。

資機材の電源を入れる

ヒーターとクーラーなどの電源を入れていなければ、入れましょう。

そして水温を25℃に設定します。

水槽内のバクテリアは十分に育っていますので、プロテインスキマーの電源もここで入れましょう。

プロテインスキマーが起動されれば、水中に十分な酸素が供給されるようになります。

エアーポンプによるエアレーションを行っていた場合は、撤去して大丈夫です。

海水魚を購入しよう

コケ掃除と水換えも行ったので、水槽の中は綺麗になっています。

いよいよ海水魚を購入しましょう。

近くに海水魚ショップがないのであれば、ネットで購入するのがいいでしょう。

チャームとかが有名ですね。

最初に購入する海水魚は、初心者にオススメできる丈夫な海水魚にしましょう。

迷ったらカクレクマノミがいいと思います。

小型の水槽でもカクレクマノミ2匹くらいであれば十分に飼育が可能かと思います。

実はカクレクマノミは初心者にとてもオススメの海水魚なのです。

カクレクマノミの飼い方や購入時のポイントを詳しく解説してるよ!

このタイミングでコケを食べてくれる貝も購入しましょう。

まずは砂の上のコケを食べて掃除してくれるマガキガイです。

そしてライブロックやガラス面のコケにはシッタカ貝です。

彼らは「生物兵器」と呼ばれ、景観を損ねるやっかいなコケを退治してくれます。

コケ掃除の頻度が少なくなりますよ。

購入する海水魚が決まったら一緒に餌も買いましょう。

カクレクマノミであればどんな餌でも食べますが、粒が大きすぎない餌がいいでしょう。

メガバイトのSサイズがいいと思います。

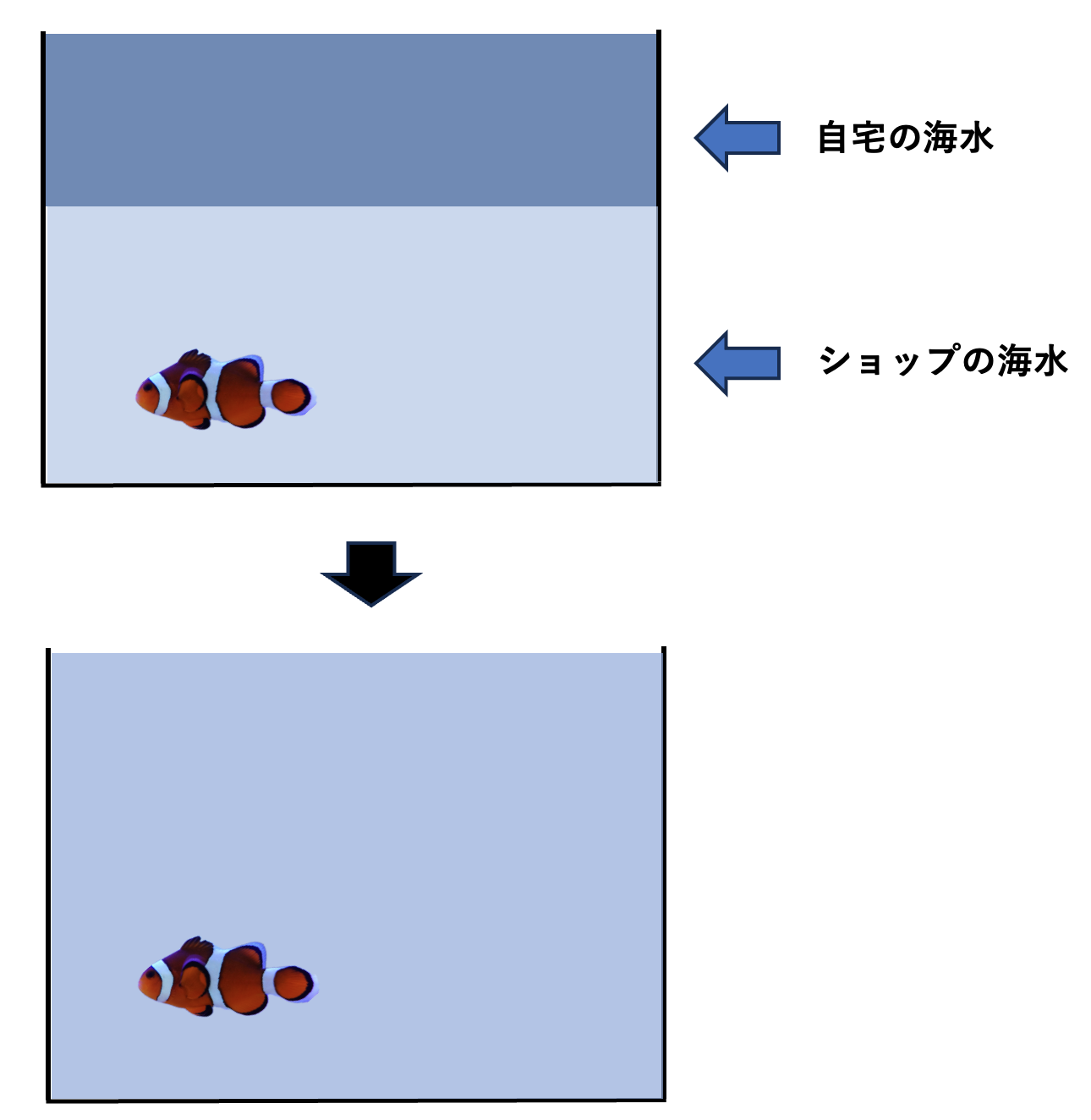

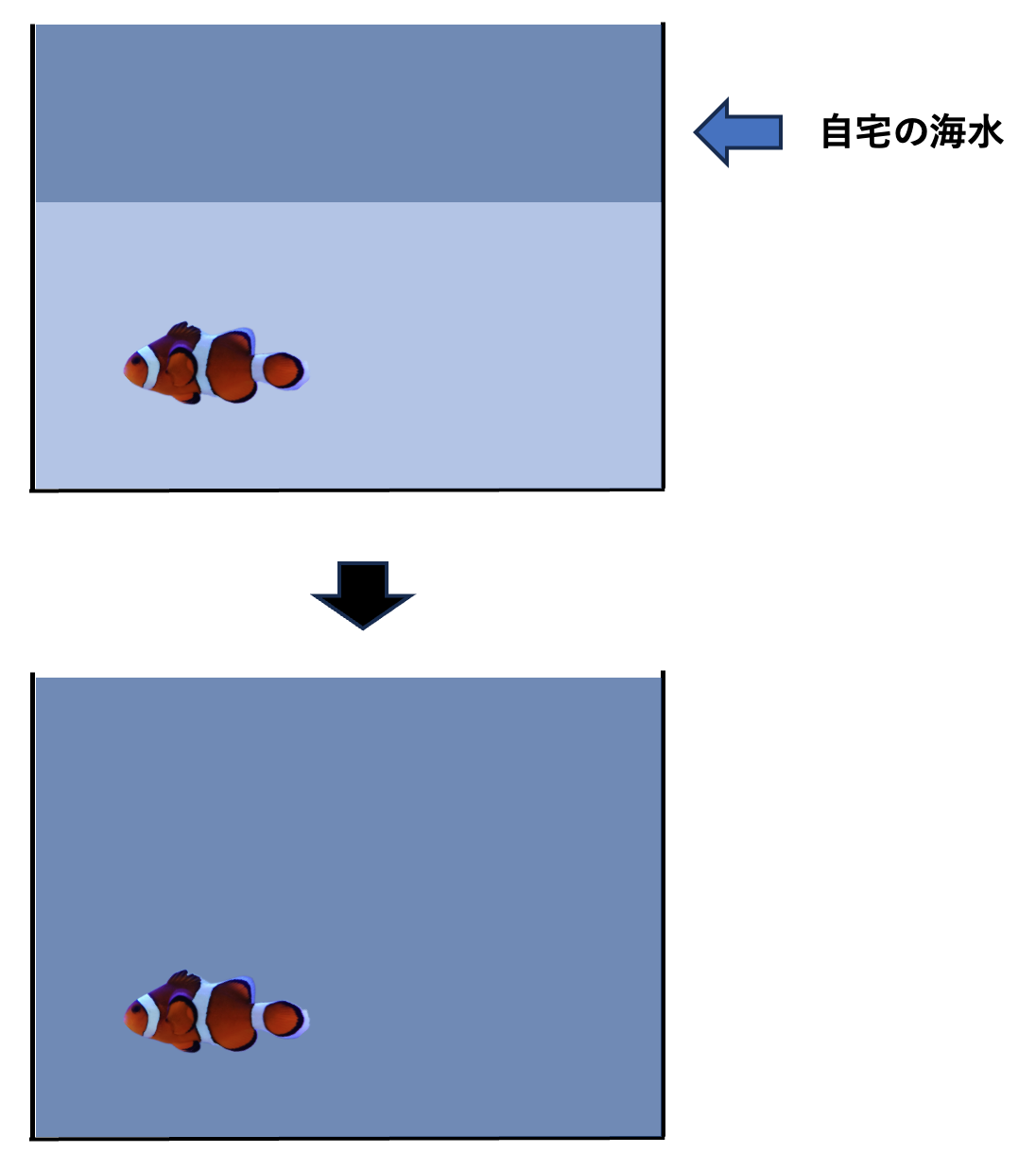

温度合わせと水合わせをする

海水魚を購入してきてすぐに自分の水槽に入れたくなる気持ちはわかるのですが、少し待ってください。

海水魚が入っている海水と自分の水槽の海水は塩分濃度だったり、色々な成分が異なります。

そして水温も移動してくる間に変化しているでしょう。

なので、ゆっくり慣らしてあげる必要があるのです。

ショップで海水魚を入れてくれた袋のまま、水槽に浮かべて水温を合わせていきましょう。

その際、水槽に海水をいっぱいに入れていると溢れてしまう可能性がありますので、一度バケツに抜くといいかもしれません。

だいたい15分くらいすれば袋の海水と水槽の海水の水温が同じくらいになります。

次に小さいプラケースのような容器を用意し、袋から海水と一緒に海水魚を出します。

このプラケースの中に水槽の海水を少しずつ入れていき、水槽の海水に慣れていってもらいます。

水合わせキットがあれば、点滴のように少しずつ水を入れることができるので便利です。

水合わせの基本は、少しずつ時間をかけてです。

自分が実施している方法について紹介します。

プラケース内の海水が2リットルくらい入っているのであれば、自宅水槽の海水を1リットルくらい入れましょう。

入れるスピードはカクレクマノミのような丈夫な海水魚であれば「ポタ、ポタ、ポタ、ポタ」くらいの速さでいいですが、エビなどの変化に弱い生き物の場合は、「ポタ・・ポタ・・ポタ」のようにゆっくり入れましょう。

時々スポイトなどで軽く混ぜましょう。

自宅水槽の海水が3分の1混ざりました。

先ほどと同様、少しずつ自宅の海水を入れていきましょう。

あと1回くらい同じ作業を実施すれば、もうほとんど自宅の水槽の海水になっていますので、生き物も慣れていると思います。

一緒に買ってきた貝にも同じことをしてあげるといいと思います。

ショップで水槽を別で管理していた場合、それぞれの海水ごとに袋に入れてくれます。

おそらくカクレクマノミの袋とマガキガイ、シッタカ貝の袋で分けてくれると思います。

その袋ごとに水合わせを行いましょう。

ここを慎重に行えば、水槽に入れたときから元気に泳ぎ出しますよ。

水槽に入れる際は、生き物だけを手ですくって水槽に入れてあげてください。

これは、ショップの海水の中にいるかもしれない病原体を自宅水槽に入れないためです。

少しくらいなら入っても問題ないですが、できるだけ入れないようにしましょう。

これでやっと自宅水槽に海水魚が入りました。

ここまでの作業が結構めんどくさいですが、ここを丁寧にやることで失敗が少なくなる感じがします。

海水魚が水槽に入ってから

海水魚がなかなか出てこない・・・

海水魚を入れてすぐは環境の変化に驚いて、ライブロックの陰や水槽の隅でじっとしていることがあります。

これは数日もすれば環境に慣れてきて、すぐに泳いでくれますので焦らずじっと待ちましょう。

ハタタテハゼのような超ビビりな海水魚は、より出てこないです。

元から別の海水魚が入っているのであれば尚更です。

あまりにも姿を見せないので、焦ってライブロックを持ち上げたら、下に隠れていただけだったっていうのがあります。

逆にライブロックを持ち上げたりして病気を蔓延させたり、さらにストレスを与えるということになってしまいます。

出てくるのを信じて待ちましょう。

餌を食べてくれない・・・

餌に関しても、最初は食べてくれないかもしれませんが、慣れてくると食べてくれます。

人工餌をなかなか食べてくれない海水魚には、最初は生の冷凍餌を与えて、少しずつ人工餌を混ぜていくという方法をとっていきます。

しかし、カクレクマノミに関してはその心配は全くないと言っていいでしょう。

すぐに人工餌をバクバク食べてくれるでしょう。

その点についても初心者にはとてもおすすめの海水魚なのです。

毎日観察しよう

海水魚が水槽に入ってから、毎日餌をあげると思いますが、その際に何か変わった様子がないかどうかの確認をしましょう。

体の表面に何かついていないかですとか、餌はしっかり食べているかなどです。

毎日観察していると海水魚の不調などにもすぐに気づけるようになると思います。

例えば、水槽の隅でいつもよりじっとしていると感じたら、ヒーターが故障して水温が低かったなどがあります。

水温を毎日チェックするのでもいいのですが、海水魚の不調などからも資機材の不調に気付けたりします。

また、部屋が乾燥しているときなどは水槽内の水分が蒸発し、塩分濃度が上昇していきます。

これに関しては、水温計などを水面に合わせておき、減った分の量の真水を入れることで解消できます。

一度に入れる量は少ない方がいいので、暖房などを使用し、乾燥しやすい冬などは毎日足し水するといいでしょう。

週に一度くらいは比重計で水槽の比重を測定すると安心ですね。

毎日チェックしたいポイントまとめ

・水温は25度前後に保たれているか

→ヒーターやクーラーの不調に気づける

・フィルター等のポンプが稼働しているか

・海水魚の泳ぎ方、体表などに異状はないか

・海水魚はしっかりと餌を食べているか

→魚の病気や資機材の不調に気づける

・水の蒸発による足し水は必要か

定期的なメンテナンス

コケ掃除

水槽内のあらゆるところにコケが発生します。

ほったらかしにしてコケだらけになってから掃除するよりも、定期的に掃除した方が一度の労力が少なくて済みますし、綺麗な水槽が保たれます。

コケ掃除が楽になるようなアイテムなどもありますので、こまめにコケ掃除をしましょう。

水換え

水換えの理由としては、サンゴを飼育している水槽であれば栄養分の補給が主な目的だったりしますが、海水魚水槽の場合は、水槽内の硝酸塩の除去です。

生物濾過の過程で餌の残りや糞などの有機物が最終的には硝酸塩になりますが、この硝酸塩は蓄積されすぎると海水魚にとっては害です。

そのために水換えを行います。

この硝酸塩の蓄積するペースは水槽によって異なります。

ですので、水換えをどれくらいのペースで行うかはその水槽によるのです。

巨大な水槽に小さな海水魚1匹だけであれば、ほぼほぼ水換えが不要であるのに対して、小さな水槽に海水魚が何匹も入っている超過密水槽は3日に1回でも足りないかもしれません。

基本的に水槽内の水10リットルに対して小型海水魚1匹が許容できる範囲と言われており、それくらいの飼育環境であれば2週間、3週間に一度のペースで問題ないと感じます。

確実な方法は、週に一度くらいで硝酸塩を測定し、許容できる濃度の手前で水換えするというのがわかりやすいでしょう。

海水魚の許容できる値は50ppmと言われています。

それを超えないように管理していれば問題ないと思っていいでしょう。

硝酸塩について詳しく解説しています

まとめ

海水水槽は、はじめるまで少しハードルが高く感じるものかもしれません。

しかし、いざ始めてしまうと海水魚の可愛さ、照明に照らされた水槽の美しさにきっと感動するはずです。

まずは自分にあった水槽や道具をしっかりと選ぶことが重要です。

そして、海水魚を入れるまでにしっかりと準備を行いましょう。

そうすることで、今後の海水魚飼育は失敗しづらいものになるかと思います。

これからどんどん海水水槽を楽しんでいってください!

最後まで見ていただきありがとうございました。